GEO: Herr Dr. Petrischak, KI-generierte Bilder von Wildtieren sind mittlerweile überall im Netz zu finden. Manche von ihnen gehen viral, wie man so sagt. Was macht sie aus Ihrer Sicht gefährlich?

Dr. Hannes Petrischak: Sie sind eine Fehlerquelle. Wenn zum Beispiel bei einem Eichhörnchen die Ohren, bei einer Libelle die Fühler länger sind als in der Natur, verfälscht das unsere Wahrnehmung davon, wie die Tiere wirklich aussehen. Und das verschärft das Problem, dass sich ohnehin immer weniger Menschen mit den Arten in der Natur auskennen.

Aber bei manchen Arten macht die KI schon einen ziemlich guten Job, oder?

In erstaunlich vielen Fällen leider nicht. Die KI kann überhaupt nur dann akkurate Bilder produzieren, wenn es gute Vorlagen gibt, etwa in online verfügbaren Bilddatenbanken. Und das ist nur bei Tierarten der Fall, die allgemein sehr häufig fotografiert werden, zum Beispiel Eichhörnchen. Findet die KI aber nur wenige Vorlagen und sind Arten vielleicht auch noch falsch bestimmt, dann baut sie diese Fehler mit ein. Solange es um, sagen wir, Werbung geht, ist es ja auch egal, ob es einen Frosch mit roten Augen wirklich gibt. Wenn man aber fachlich fundierte Berichte und Informationen bereitstellen will, dann braucht man authentische Bilder, die reale Natur wahrheitsgetreu abbilden.

Können Sie das echte vom KI-Tier unterscheiden?

Können Sie das echte vom KI-Tier unterscheiden?

Können Sie ein Beispiel nennen?

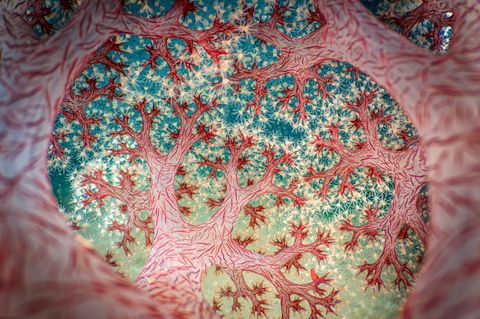

Ich fotografiere oft Insekten, besonders Wildbienen. Je nachdem, wann ich in die Natur gehe, kann ich den Nestbau, die Paarung, das Sammeln oder das Revierverhalten beobachten und festhalten. Ich versuche, fotografisch ihr natürliches Verhalten in den verschiedenen Phasen ihres Lebens zu dokumentieren.

Und das kann die KI nicht?

Das kommt sehr darauf an, wie gut man die KI bedient und mit welchen Spracheingaben – den Prompts – man sie instruiert. Ich kann zum Beispiel die KI eine bestimmte Insektenart auf eine Löwenzahnblüte setzen lassen – obwohl die nie auf Löwenzahn gesehen wurde. KI kann alles Mögliche, aber keine Dokumentation. Das ist das, was eigentlich den Wert von Naturfotos ausmacht.

Auch vor Einführung von KI gab es schon Betrug bei der Tierfotografie. Bei Fotowettbewerben wurde aufgedeckt, dass Fotos nicht in der Wildnis aufgenommen worden waren, und jeder kennt diese Fotos von Insekten auf Blüten, die mit Wasser besprüht wurden, um Morgentau zu simulieren. Ist KI nicht einfach nur eine weitere Falle, in die wir als Betrachter tappen können?

Ja, aber eine, die ihre Urheber noch unabhängiger von allen möglichen Bedingungen im Gelände macht, mit denen Tierfotografinnen und Tierfotografen normalerweise zu tun haben: Lichteinfall, Farben, Komposition, Umgebung und Hintergrund, Schärfe und Unschärfe ... Mit KI können wir nun noch viel schneller und in viel größerem Umfang zusätzliches Material produzieren.

... das auch noch immer besser wird.

Die rasante technische Entwicklung bedeutet nicht, dass KI künftig keine Fehler mehr macht. Die aktuell massenhaft produzierten, fehlerhaften KI-Bilder verbleiben ja in der Regel dauerhaft im Internet und bilden damit einen Teil der Datengrundlage, auf der künftige KI-Generationen trainiert werden. So können schnell negative Rückkopplungseffekte entstehen. Und egal, wie gut die KI-Bilder irgendwann sein werden, ändert das nichts daran, dass sie keinen dokumentarischen Charakter haben. Anhand eines KI-Bildes wird nie der Nachweis möglich sein, dass ein Tier in einem Gebiet vorkommt, in dem es noch nie zuvor gesehen wurde.

Mit dem Problem der korrekten Bildauswahl sind nicht zuletzt Medienschaffende und Redaktionen konfrontiert, auch wir bei GEO. Was raten Sie?

Auch wenn es zusätzlichen Aufwand und Kosten bedeutet: Ich glaube, es lohnt sich immer, einen professionellen Naturfotografen zu beauftragen oder im Zweifel vor der Veröffentlichung einen versierten Biologen zurate zu ziehen. Das ist ja nicht nur ein KI-Thema. In Bilddatenbanken wird vieles falsch bestimmt und getaggt. Ich habe schon oft gesehen, dass auf großen Plakaten oder Flyern eine Schwebfliege als "Biene" herhalten musste.