Vorbereitung auf das Mönchtum

Von heute an sind die acht jungen Männer keine Menschen mehr aus Fleisch und Blut. Natürlich werden sie, allesamt recht schmächtige und nicht besonders hochgewachsene Burschen, die sehr viel jünger aussehen, als sie sind, nämlich um die 20 Jahre alt, weiter atmen. Sie werden essen, schlafen, sich womöglich gelegentlich mit Zahnschmerzen quälen und hin und wieder ausschütten vor Lachen über irgendeinen Scherz.

Dennoch wird am Ende dieses feierlichen Vormittags, nach einer langen Zeremonie, zu der viel festlich gekleidetes Volk in den berühmten Malwatta-Tempel der alten Königsstadt Kandy im Hochland von Sri Lanka gekommen ist, alles anders sein: Nie wieder werden die Leute die acht jungen Männer als ihresgleichen betrachten.

Die Vorbereitung auf das Mönchtum

Vom normalen Leben und vom weltlichen Alltag verabschiedet haben die Burschen sich bereits als Neun- oder Zehnjährige. Damals haben ihre Eltern sie ins Kloster gebracht. Dort hat man ihnen die Haare abrasiert, sie in gelbe, orangefarbene, ochsenblut- oder rostrote Tücher gehüllt, ihnen eingeschärft, nicht mehr zu lärmen und umherzurennen. Sie wurden Novizen und mussten, obwohl noch nicht einmal in der Pubertät, eine gewisse religiöse Würde behaupten.

Doch der Weg aus dem Elternhaus ins Kloster war ja nur der erste Schritt - hinaus aus dem Alltag, hinein in die Welt des Geistes. Der zweite, der entscheidende, der endgültige folgt heute: An diesem Vormittag werden die Novizen zu Mönchen geweiht.

Drei Wege

Vom heutigen Tag an können die jungen Männer die unterschiedlichsten Rollen im gesellschaftlichen Gefüge des Landes ausfüllen. Sie können Karriere in der Stadt machen und als "politische Mönche" großen Einfluss auf die Entwicklung der Republik nehmen. Sie können sich für immer zurückziehen in den Dschungel, um als "Waldmönche" meditierend die Erlösung zu erwarten.

Oder sie können sich als "Dorfmönche" in einem kleinen Tempel auf dem Lande niederlassen und dort für das spirituelle und soziale Wohl ihrer Nächsten sorgen. So werden sich die Mönche einfügen in das Leben der Insel. Immer jedoch werden sie sich grundsätzlich unterscheiden von den Menschen aus Fleisch und Blut. Denn Mönche sind Symbole. Ideale Erscheinungen. Philosophische Metaphern.

Alles an den Mönchen ist bedeutsam

Der nackte Schädel, der Gleichmut und Bescheidenheit zeigt. Das Gelb, das Orange, das Rot ihrer Roben: die trügerisch leuchtenden, schnell vergänglichen Farben des Herbstes, der Blätter kurz vor dem Absterben. Die rechte Schulter, die von der Robe unverhüllt bleibt, als eine bescheidene Andeutung des Dramas ursprünglicher menschlicher Blöße und Schutzlosigkeit.

Natürlich haben die Mönche unterschiedliche Gestalten - da sind junge, alte, dicke, dünne, aufrechte, gebeugte, die ganze Skala der menschlichen Physiognomien und Gesichter. Aber es sind immer wieder die gleichen Tücher, die gleichen Schädel, die gleichen Schultern: dasselbe Bild in massenhafter Wiederholung. Und damit das Idealbild des Verzichts auf Individualität, der weltlichen Menschen ganzer Stolz und heiligstes Gut.

Und manche Mönche proben sogar den Abschied vom eigenen Gesicht, entfernen nach Bart- und Kopfhaaren auch die Brauen, sodass die Augen wie in den konturlosen Höhlen eines Totenkopfes sitzen und die Mönche noch weniger nach sich selbst aussehen. Denn wer sollte das schon sein: sie selbst? Nichts als eine Illusion.

Strikte gesellschaftliche Trennung

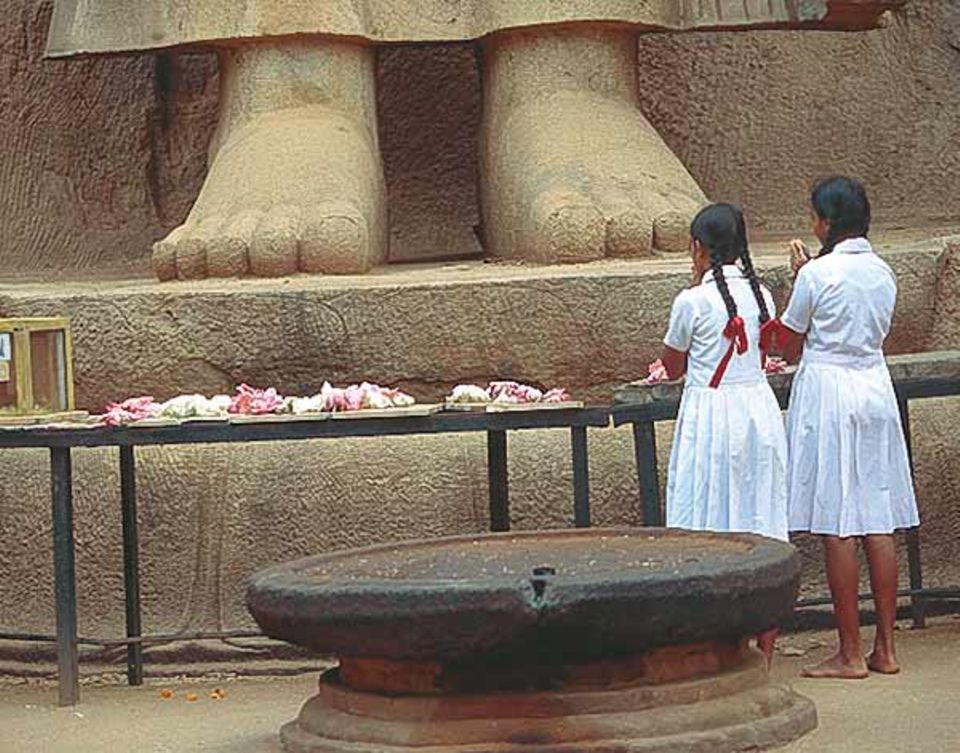

Die Idee der Zweiklassengesellschaft, die Mönche und Nichtmönche im Status strikt voneinander trennt und die in Sri Lanka bis in unsere Gegenwart überlebt hat, geht zurück auf die Frühzeit des Buddhismus. Mit diesem kam sie vor ungefähr 2300 Jahren aus dem Ursprungsland Indien auf die Insel vor seiner Südspitze. Sri Lanka war das erste Land, das die neue Religion auf ihrem langen Siegeszug durch Asien erreichte - und in gewisser Weise herrscht hier noch heute buddhistisches Mittelalter.

Zwei Richtungen: Theravada- und Mahayana-Buddhismus

Denn die Lehre des Buddha kam in der damals konservativsten Form über das Meer - und in der elitärsten: als "Theravada"-Buddhismus, der den Mönchen ihre herausragende Stellung gibt. Die Grundzüge jener beiden großen Richtungen, die man inzwischen als traditionalistischen Theravada- und reformerischen "Mahayana"-Buddhismus unterscheidet, hatten sich schon bald nach dem Tod des historischen Buddha vor 2500 Jahren entwickelt. Heute ist der Theravada-Buddhismus nicht nur in Sri Lanka, sondern auch in Thailand, Myanmar, Laos und Kambodscha vorherrschend. In allen übrigen jener Länder Asiens, die vorwiegend buddhistisch sind, folgen die Menschen unterschiedlichen Formen des Mahayana-Buddhismus.

Mit dem "großen Fahrzeug" zur Erleuchtung

Dem Mahayana, dem "Großen Fahrzeug" über den Ozean des Leidens, ist fast alles recht, wenn nur möglichst viele Menschen, egal, ob Mönche oder Laien, möglichst schnell zu Glück und Erleuchtung befördert werden.

Theravada, die "Lehre der Ordensältesten" und früheste erhaltene Form des Buddhismus, hält hingegen strikt am ursprünglichen Verständnis jedes einzelnen überlieferten Wortes aus dem Munde des Buddha fest und besteht darauf, die von ihm vorgeschriebene Lebensweise bis ins kleinste Detail beizubehalten. Da das nur den Angehörigen der strengen Mönchselite möglich ist, können auch nur diese mit dem "Hinayana", dem "Kleinen Fahrzeug", ins Nirwana gelangen - damals, heute, immerdar, auch wenn die anderen buddhistischen Schulen in dieser Lehre einen Mangel an Mitgefühl sehen mögen.

Ein politischer Mönch: Elle Gunawansa Thera

In einem Bungalow in einem der besten Viertel der Hauptstadt Colombo residiert der Ehrenwerte Elle Gunawansa Thera. Schon von weitem sieht man: Hier lebt ein bedeutender Mann. Es gibt ja nicht viele Vorgärten, die eine stattliche Betonkopie des berühmten monumentalen Felsen-Buddhas von Aukana ziert. Und auch sehr wenige, vor denen Soldaten mit Schnellfeuerwaffen patrouillieren.

Dennoch sei dieses Haus, sagt sein Besitzer, natürlich ein Ort des Friedens. Der Ehrenwerte Elle Gunawansa Thera ist ein Mönch - und schon deshalb, erklärt er, täuschten die Schwerbewaffneten: Sie seien nötig, um den Ort des Friedens zu schützen.

Tamilen, Terroristen und Nichtbuddhisten

Denn die Bösen und Gewalttätigen, darüber gibt es nach singhalesischer Logik keinen Zweifel, stehen auf der anderen Seite. Bei den Tamilen, den Terroristen, den Nichtbuddhisten - und auch auf Seiten der ausländischen Mächte, die diese Gegner unterstützen.

Alle zusammen seien daran schuld, so meinen viele singhalesische Buddhisten, dass die Verwirklichung einer Republik des Geistes in Sri Lanka nicht automatisch auch das Paradies auf Erden geschaffen habe. Aber noch ist der Kampf nicht aufgegeben. Noch nutzen viele politische Mönche ihre ganze religiöse Autorität, um ihre nationalistischen Ideen zu propagieren.

Eine buddhistische Mönchspartei

Einige haben sich jetzt sogar in einer eigenen buddhistischen Mönchspartei zusammengefunden, die bei den letzten Parlamentswahlen 2004 auf Anhieb sechs Prozent der Stimmen und neun Abgeordnetensitze erhalten hat. Andere versuchen, entweder gezielt einzelne Politiker auf den rechten Weg zu bringen. Oder sie sorgen als Volksredner mit mal mehr, mal weniger demagogischer Durchschlagskraft dafür, dass die Wähler wissen, was der buddhistische Geist von ihnen im politischen Alltag verlangt.

Männlichkeit im Mönchsgewand

Und so arbeitet auch der Ehrenwerte Elle Gunawansa Thera Tag und Nacht daran, dass sich in Sri Lanka noch alles zum Besten wendet. Selbstverständlich, sagt er, mit außerparlamentarischen Mitteln. Denn er ist der Ansicht, Mönche sollten sich als Respektspersonen aus höheren Sphären nicht mit gewöhnlichen Abgeordneten auf eine Stufe begeben und mit ihnen streiten. Er ist ein Mann voller Energie: fleischige Lippen, scharfe Gesichtszüge, athletischer Körper - alles andere als ein Idealbild des Verzichts auf Individualität, eher schon ein Muster von Männlichkeit im Mönchsgewand.

Und einer, der mit seinen Reden immer wieder die Massen mobilisiert. Schließlich seien die Mönche in Sri Lanka seit Jahrtausenden Berater der Herrschenden, und er nehme diese uralte Pflicht ganz besonders ernst.

Patriot und Würdenträger

Denn der Ehrenwerte Elle Gunawansa Thera ist nicht nur einer der profiliertesten Würdenträger des Landes. Vor allem ist er einer seiner größten Patrioten: der Gründer und Chef des National Patriotic Movement, einer Protestbewegung mit angeblich über 100000 ganz überwiegend weltlichen Anhängern. Unter ihnen, wie der Mönch stolz betont, die Spitzen der Gesellschaft: Künstler, Professoren, Schauspieler, Kricket-Stars. Sich selbst nennt er einen "patriotischen Revolutionär".

Gewalt ist erlaubt - wenn sie notwendig ist

Schwer auszumachen, ob es in seinem Haus mehr Buddha-Bildnisse oder Nationalflaggen gibt. Den Schreibtisch im Empfangszimmer ziert ein Kalender der Armee, in der Zimmerecke steht ein elektrisches Klavier - der Ehrenwerte Elle Gunawansa Thera, nicht zuletzt auch erfolgreicher Schöpfer überaus beliebter vaterländischer Lieder, musiziert regelmäßig mit im Krieg gegen die Tamilen versehrten Soldaten.

Manche von ihnen waren einst selbst Mönche und haben dann, wie Tausende ihrer Brüder, die Roben gegen Kampfanzüge getauscht. Gewaltlosigkeit, so die verbreitete Meinung im buddhistischen Klerus, ist eine schöne Sache - aber sollen wir nur dasitzen und meditieren, wenn wir angegriffen werden?

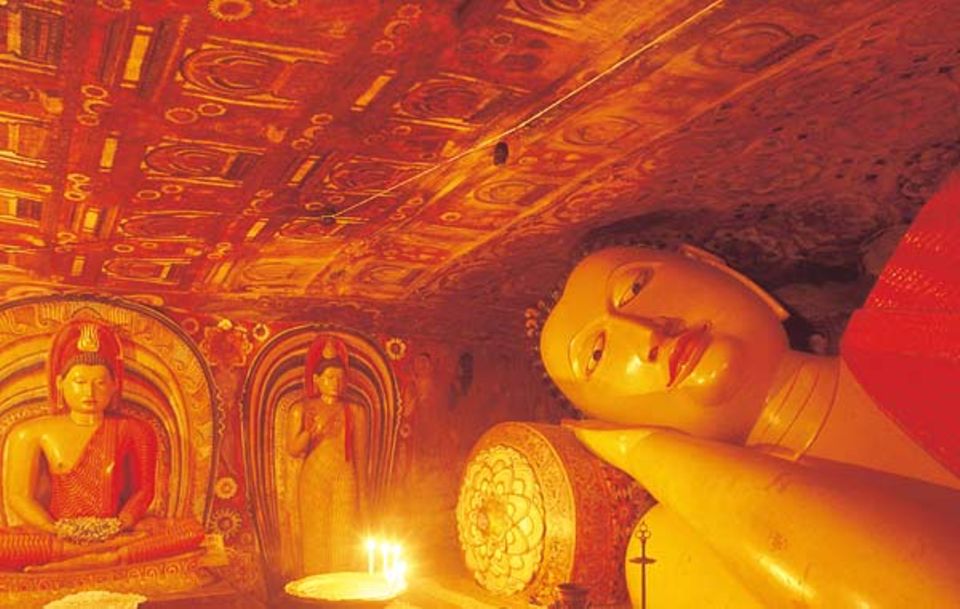

Die Asketen in den Wäldern

Waldmönche sind Vorbilder für alle: Seht nur, sie haben alles zurückgelassen, die Dörfer, die Städte und ihre Familien ohnehin. Nun widmen sie sich nur noch dem Geist und führen ein Leben, das kärglicher nicht sein könnte und ganz auf das Elementare reduziert ist. Sie wohnen in Höhlen oder unter überhängenden Felsen. Bleiben allein oder haben sich kleinen klösterlichen Gemeinschaften angeschlossen - überall im Land haben Waldmönche Rückzugsorte gefunden, die sie Klöster nennen, auch wenn deren Bauherrin die Natur selbst war und es meist keine festen Gebäude gibt.

2000-jährige Tradition

Im Dschungel in der Nähe des Dorfes Ritigala, ziemlich genau am Mittelpunkt der Insel, sind sie zurzeit zu acht. Schon vor 2000 Jahren haben Mönche in einigen der unzähligen Höhlen im Inneren der dicht bewaldeten Berghänge meditiert, weshalb, so sagt man, das Gelände bis heute voller Energie sei. Nun leben hier ein paar junge Männer, ein paar ältere und zwei Knaben, deren Wunsch es ist, sich selbst verloren zu geben in der Unbehaustheit der Wildnis und der felsigen Landschaft, um im Waldkloster den Abschied zu zelebrieren vom Lauf der Welt.

Besuch beim Ältesten

Der Älteste der Mönche von Ritigala ist herabgekommen aus seiner Höhle weiter oben am Hang; für einen Augenblick, um in dem einzigen gemauerten Häuschen auf dem Gelände, einem winzigen Küchen- und Wirtschaftsgebäude, wo täglich andere Pilgerfamilien das Essen für die Mönche zubereiten, nach dem Rechten zu sehen.

25 Jahre Leben in der Abgeschiedenheit

Dort sitzt er nun, gerade zwei, drei Meter von den weltlichen Geschäften des klösterlichen Alltags entfernt, und dennoch in unnahbarer Ferne.

Alles karg, alles voller Schatten. Der Raum. Das Gesicht des Mönches. Sein Körper, eingehüllt in Tücher vom rötlichen Braun absterbender Blätter. Die ganze Gestalt, nach all den Jahren der Abgeschiedenheit schon übergehend in ein alles umfassendes Halbdunkel.

Es tönt auch des Mönches Stimme wie aus einem fernen, geschlossenen Raum. Eine Stimme, leise und schleppend, die zu niemandem spricht. Und ohnehin, sagt sie, gibt es letztlich vielleicht auch gar nichts mitzuteilen.

Was ist das Leben schon?

Dann doch noch ein paar Worte: über die 25 Jahre, die er hier im Wald verbracht hat, dieses Vierteljahrhundert allein mit sich und seinem Körper. Es ist wichtig, sagt er, genau hinzusehen und sich selbst genauestens zu betrachten und besonders auch den eigenen Körper. Und der Mönch hat in ihn hinein gesehen. Denn was ist das Leben? Die Physis, mehr nicht. Ihr Werden, ihr Vergehen. Zellen, die wachsen, Zellen, die absterben.

Ein Körper voller "stinkender Säfte und Substanzen"

Und der Mönch hat erkannt, wie hinfällig dieser, sein eigener Körper ist, hat festgestellt, dass er voller stinkender Säfte und Substanzen ist. Diese elenden Flüssigkeiten, sagt er, wie sie, morgens nach dem Aufwachen, aus den Augen, aus den Ohren, aus der Nase triefen! Und die Haare, unsere schönen Haare - aber die Läuse, die darin nisten und uns auf die Köpfe scheißen, die sehen wir nicht. Auch das weiß der Waldmönch, und deshalb wird seine Stimme noch einmal leiser und leiser, denn all das ist traurig, sehr, sehr traurig, sagt er, der Verfall und die Läuse ebenso sehr wie unsere Ignoranz.

Konzentration auf die nackte Existenz

Ja, sagt der Mönch, unser Körper braucht uns nicht, und er gehört uns nicht, so viel ist klar, denn auch diese Gewissheit hat er gewonnen, als er in seiner Höhle im Wald saß und meditierte ein ums andere Jahr. So also spricht der Mönch aus seinem Halbdunkel, und das ist die vorletzte Wahrheit und unsere Lage, die Lage der Menschen, wenn alle Äußerlichkeiten verschwinden und sich das Leben auf die nackte Existenz reduziert. Dann unterscheidet der Mensch sich nicht mehr wesentlich von den Pflanzen und Tieren des Dschungels.

Sehnsucht nach dem Nirwana

Allein, auch wenn der Körper uns nicht braucht, so brauchen wir doch ihn. Noch. Damit wir uns entwickeln können. Damit wir aufhören können zu vegetieren. Um uns hinzusetzen und um einzuatmen und auszuatmen - um uns also zu konzentrieren. Um unseren unsteten Geist zu sich selbst kommen zu lassen. Um Bewusstheit zu entwickeln und Mitgefühl. Um Weisheit zu sammeln und heilsames Karma. Nur so werden wir dem Leben und dem Sterben, den endlosen Wiederholungen der Biologie entrinnen und schließlich auch der letzten Wahrheit gewahr werden können: der Leere im Nirwana.

Es wird dann nicht dunkel sein und auch nicht hell. Kein Leiden. Kein Leben. Kein Sterben. Nichts.