Das "Republikchen"

Die Welt sagt: Dieses Land gibt es nicht. Der Grenzsoldat im grün-braun gefleckten Kampfanzug sieht das anders. Und man möchte ihm nicht widersprechen. Zwischen Stacheldraht und Betonsperren inspiziert er wortlos die Pässe und dirigiert die Reisenden mit einer Kopfbewegung in eine Baracke. Hier wird die Einreisegebühr kassiert: umgerechnet 40 Cent. Dann darf man passieren - vorbei an einem mannshohen Wappen mit Ährenkranz, rotem Stern, Hammer und Sichel. "Willkommen in der Transnistrischen Moldawischen Republik", steht in kyrillischen Buchstaben darauf. Willkommen in der TMR.

Transnistrien: Das "Republikchen"

Was sich da am Ostufer des Flusses Dnjestr hinschlängelt, ist eher ein "Republikchen" - rund 200 Kilometer lang und an manchen Stellen so schmal, dass man, wenn man zu viel Gas gibt, aus Versehen ins Nachbarland rollt. Im Osten ist das die Ukraine. Im Westen liegt die Sache komplizierter. De jure gehört die TMR zu Moldawien, einer ehemaligen Sowjetrepublik. Die Amtssprache ist Moldawisch, ein Dialekt des Rumänischen. Die Bevölkerung besteht zu zwei Dritteln aus Moldawiern, der Rest sind Russen, Ukrainer, Gagausen und Bulgaren. Die Hauptstadt heißt Chişinău. Die Bevölkerung der TMR besteht zu zwei Dritteln aus Russen und Ukrainern, der Rest sind überwiegend Moldawier. Die Hauptstadt heißt Tiraspol.

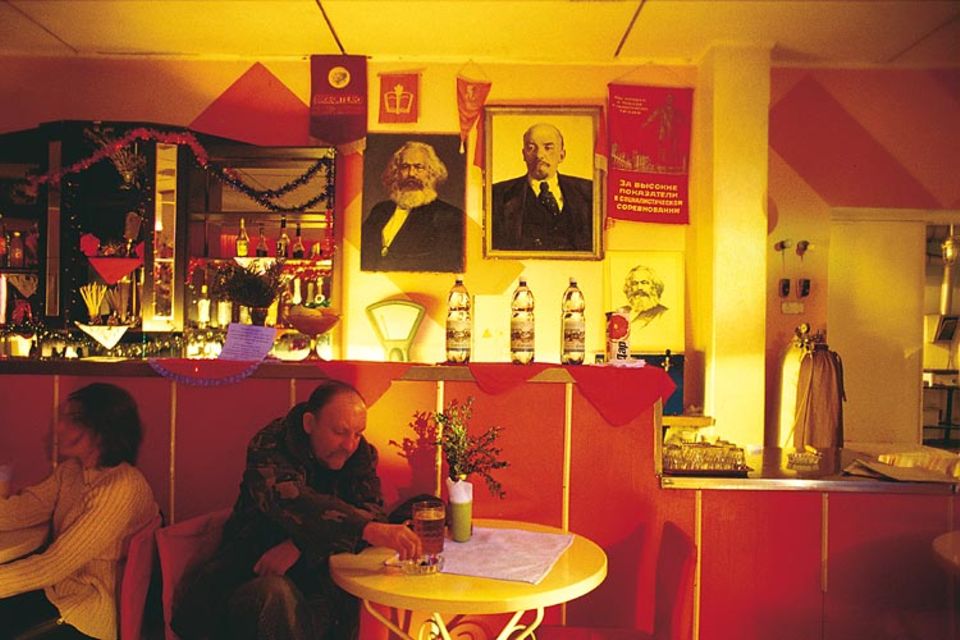

Auch dieser Staat verfügt über eine eigene Währung, Armee, Nationalhymne und über ein Parlament, den "Obersten Sowjet". Nur der UN-Sitz fehlt. Sofern die Welt der TMR und ihren 555.000 Einwohnern überhaupt Aufmerksamkeit schenkt, hat sie wenig Freundliches zu sagen. "Freiluftmuseum des Kommunismus" nennt man die Republik, und dieser Spitzname trifft auf den ersten Blick zu: Die Polizisten sehen aus wie Statisten in DDR-Fernsehkrimis; die staatlichen Medien verurteilen beflissen die "imperialistischen Umtriebe der USA"; an den Straßen blättert die Farbe von Parolen über die Glorie des werktätigen Volkes; Kriegerdenkmäler erinnern an die im 2. Weltkrieg gefallenen Sowjetsoldaten - und an die Helden des Kampfes um Transnistriens Unabhängigkeit.

20.000 Tonnen zurückgelassene Munition

Denn auch am Dnjestr endete nach dem Zerfall der Sowjetunion die verordnete Brüderlichkeit mit einem Krieg. Auf dessen Höhepunkt im Juni 1992 beschossen sich transnistrische Milizen und moldawische Soldaten mit allem, was die zwei neu geschaffenen Armeen in kurzer Zeit hatten auftreiben können. Hunderte Menschen starben.

In Westeuropa war man zu sehr mit dem aufziehenden Unheil auf dem Balkan beschäftigt, um zu begreifen, was in jenen Tagen besiegelt wurde: die Existenz eines Unruheherds am Rande Europas, der von Russland kontrolliert wird und in dem sich immer noch über 1000 russische Soldaten samt 20.000 Tonnen von der Armee zurückgelassener Munition befinden. Was mit ihren Zehntausenden Handfeuerwaffen geschehen ist, bleibt ungeklärt.

Kein Weg führt aus Transnistrien

Doch so schnell wird die "Transnistrische Moldawische Republik" nicht verschwinden - auch wenn ihr der Charakter eines surrealen Theaterstücks anhaftet: Die Ämter stellen transnistrische Pässe aus, mit denen man nirgendwohin reisen kann; die Banken bringen transnistrische Rubelscheine in Umlauf, die keiner haben will. Das Militär bewacht eine Grenze, die eigentlich keine ist. Man sei auf dem besten Weg in die Marktwirtschaft, behaupten die Apparatschiks um Präsident Igor Smirnow, einen ehemaligen Kombinatsdirektor mit Lenin-Glatze und Ziegenbart. Dass jene marktwirtschaftliche Stärke auf Schmuggel beruhe, sei moldawische Propaganda. 200 Prozent Wachstum binnen fünf Jahren. Eine verschwindend geringe Arbeitslosigkeit. Monatlicher Mindestlohn: 64 Dollar, Tendenz steigend.

Kein Weg führt aus Transnistrien hinaus

"64 Dollar Mindestlohn? Ich kriege gerade mal 50 - und auf die warte ich manchmal drei Monate", sagt Aljona Tscherrujawskaja. Sie ist 32 Jahre alt, sie hat das Leben noch vor sich, und das ist keine gute Aussicht. Sie würde gern auswandern. Aber mit einem transnistrischen Pass kommt man nicht einmal mithilfe der Menschenschmuggler außer Landes. Die schleusen Tausende von Illegalen aus Moldawien nach Westeuropa.

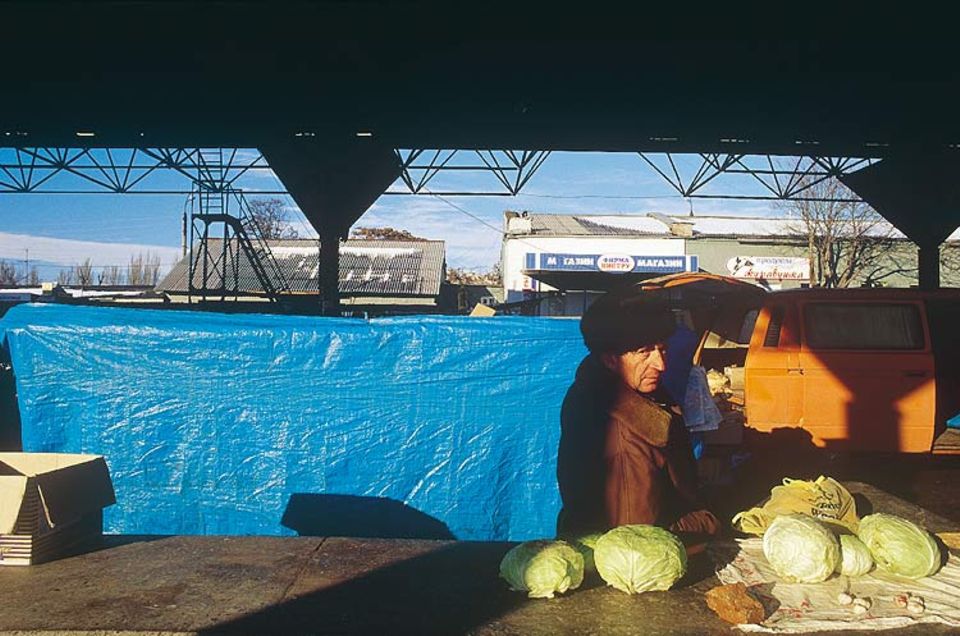

Doch um auf solchen Wegen aus der TMR auszubrechen, benötigt man einen moldawischen Pass und mindestens 1000 Dollar als Honorar für Schieberbanden. Aljona Tscherrujawskaja hat weder das eine noch das andere. Ein Polizist baut sich vor den Frauen auf: "Ohne Genehmigung wird nichts verkauft. In fünf Minuten seid ihr verschwunden!" Tscherrujawskajas Nachbarin zur Linken giftet: "In Russland und der Ukraine dürfen sich die Armen wenigstens etwas hinzuverdienen. Nur hier nicht."

Wir fahren in den Norden, nach Rybniza, einer Ansammlung von Plattenbauten in allen Grautönen. Oleg Kutscherenko hat eine Stelle als Ingenieur bei "Moldova Steel Works", dem Vorzeigebetrieb des legalen Sektors der transnistrischen Ökonomie.

Vor acht Jahren ist Kutscherenko aus der Ukraine hierher gezogen und hat gefunden, was er suchte: eine Dreizimmerwohnung für sich, Frau und Sohn, ein pünktlich gezahltes Monatsgehalt von 1100 Dollar netto, "zwei Drittel in amerikanischer und ein Drittel in transnistrischer Währung", zwei Autos. Er streicht mit den Fingern über das Endprodukt seines Betriebs, eine der tonnenschweren Rollen mit aufgewickeltem Stahldraht, auf deren Siegeln das jeweilige Exportland notiert ist: Ukraine, Kanada, Russland, Türkei, Italien, Griechenland. Die TMR mag politisch isoliert sein, wirtschaftlich ist sie es nicht.

Die Republik ist international konkurrenzfähig

Seine Kollegen sind russischer, ukrainischer, moldawischer, kasachischer Herkunft. In erster Linie sehen sie sich als Stahlarbeiter und Ingenieure. "Moldova Steel Works" ist längst kein Kombinat mehr, sondern eine Aktiengesellschaft. Und dennoch lebt der Traum von den "Helden der Arbeit" hier weiter – natürlich unter russischer Führung und dank russischer Hilfe: "Moldova Steel Works" ist international konkurrenzfähig, weil "Gazprom", der staatlich kontrollierte russische Energielieferant, in Transnistrien auf die Bezahlung ausstehender Gasrechnungen verzichtet.

Es waren vor allem die Kombinatsdirektoren, die ab 1990 die Abspaltung Transnistriens entschlossen vorantrieben. 1940 hatte Stalin das eroberte rumänische Bessarabien mit demzuvor zur Ukraine gehörenden Transnistrien zur Moldawischen Sowjetrepublik zusammengeschweißt. Nach dem 2. Weltkrieg fand der Aufbau der moldawischen Industrie überwiegend in der Region östlich des Dnjestr statt, wo die Mehrheit der Bevölkerung slawisch war und die Führungsschicht sich traditionell an Moskau orientierte.

Mit dem Ende der Sowjetunion drohte auch dieser Nomenklatura der Machtverlust: Sie hätte sich dem nun unabhängigen moldawischen Staat unterordnen müssen. Kurzerhand riefen die Direktoren die Unabhängigkeit Transnistriens aus. Seither ist Moldawien vom Großteil seiner Industrien abgeschnitten - doch ohne diese kann das überwiegend agrarische Land, ein Armenhaus Europas, wirtschaftlich nicht vorankommen. Das wissen auch die transnistrischen Fabrikmanager, die nun nicht mehr nur die Chefsessel ihrer Unternehmen, sondern auch die Reihen des Parlaments in Tiraspol besetzen.

Nicht anerkannte Wahlen

Dem Konzern "Sheriff" gehört in der TMR alles, was im graubraunen Einerlei der Fassaden blau leuchtet: der Sportkomplex am Tiraspoler Stadtrand mit Fußballstadion, wo die Spieler des FC Sheriff in der Champions-League-Qualifikation auflaufen; das Fünf-Sterne-Hotel, an dem noch gebaut wird; die Mercedes-Niederlassung; neon-beleuchtete Tankstellen; eine Supermarkt-Kette; der einzige private Fernsehkanal des Landes; der Mobilfunkanbieter "Interdnestrcom". Westliche Experten vermuten, dass die Firma Sheriff die enormen Profite aus der illegalen transnistrischen Ökonomie wäscht: Billigzigaretten, Alkohol und Erdölprodukte aus Russland und der Ukraine würden via Transnistrien nach Westeuropa geschmuggelt.

Die Wahlen werden von keinem Staat dieser Welt anerkannt

Im Zeitalter des internationalen Terrorismus müsste das in Washington und Brüssel eigentlich Alarm auslösen. Die transnistrische Zollbehörde soll Gerüchten zufolge durch den Sohn des Präsidenten kontrolliert werden, der gleichzeitig stiller Teilhaber der Firma Sheriff sei. Auch der Minister für Staatssicherheit, Wladimir Antjufjew, der 1991 an der blutigen, aber erfolglosen Bekämpfung der lettischen Unabhängigkeitsbewegung beteiligt war, soll der Firma eng verbunden sein.

Und seit den letzten Parlamentswahlen im Dezember 2005 - die von keinem Staat dieser Welt anerkannt wurden - konnte die Geschäftsgruppe ihren Einfluss noch weiter ausbauen. Doch trotz der veränderten Machtverhältnisse im Obersten Sowjet ist in der TMR alles beim Alten geblieben.

Die TMR hat ein stehendes Heer von 4500 Mann, ausgestattet unter anderem mit Panzern, Kampfhubschraubern und wohl auch einigen Kurzstrecken-Raketen aus der Hinterlassenschaft der ehemaligen sowjetischen Armee; deren Reste tragen inzwischen die Bezeichnung "Operative Gruppe Transnistrien" und sind trotz international verbindlicher Abkommen immer noch nicht aus der Provinz abgezogen.

Dazu kommen 15.000 Reservisten, 2000 Volksmilizionäre und zehn Kosaken-Regimenter, etwa 4000 Mann. Kosaken waren im Kommunismus nicht wohlgelitten und passen insofern nicht in die transnistrische Sowjet-Nostalgie. Aber "es geht ja vor allem um die Verteidigung des Russischen", sagt der Ataman, das Oberhaupt der Kosaken.

Die Kosaken stürzen sich in die Schlacht

Wladimir Grebinski ist früher Eisenbahner gewesen, "aber schon mein Urgroßvater war Kosake, und ich habe das eben in den Genen". Diese Gene will er vor fast 15 Jahren gespürt haben, als ein Trupp bis dahin braver Parteigenossen in einem Tiraspoler Hinterzimmer die "Schwarzmeer-Kosaken" wiederauferstehen ließ. Genau zu dem Zeitpunkt, als die Sowjetunion langsam unterging, als viele Moldawier plötzlich nur noch Rumänisch sprechen und ausschließlich mit lateinischen Buchstaben schreiben wollten; als die junge moldawische Regierung dem Spuk der Sezession ein Ende machen wollte und ihre Truppen schickte. Grebinski und seine Kosaken stürzten sich an der Seite transnistrischer Milizionäre in die Schlacht. Dazu dröhnte Propaganda aus dem Radio, über den Kampf bis zum letzten Blutstropfen, selbst wenn Russland seine kleine Kolonie am Dnjestr im Stich lassen sollte. Was es bis heute nicht getan hat.

Mit 500 Peitschenhieben getötet

Der Krieg liegt nun schon 14 Jahre zurück. Die Kosaken gehören mittlerweile zu den regulären Streitkräften Transnistriens. "Falls Moldawien wieder angreift", sagt der Ataman. Damit seine Männer in der Zwischenzeit nicht auf dumme Gedanken kommen, dürfen die meisten von ihnen als Grenzschützer arbeiten. Ansonsten herrscht Alltag. Papiere verschieben, Reden halten, Geld sammeln für das Trainingdes Kosakennachwuchses. Wären die Finanzen nicht immer so knapp, würde man auch Schulungen für Mädchen abhalten. "Was lernt ein Kosaken-Mädchen?", fragen wir. "Nähen, Kochen, Singen. Das Kulturelle eben." Zum Abschied posiert Grebinski mit der Nagajka, der schweren Peitsche der Kosaken. Es ist ein Machtsymbol des Ataman. Oder auch mehr. Seit Jahren kursiert ein Gerücht aus den Kriegstagen 1992. Ein Standgericht der Kosaken soll damals zwei Kämpfer aus den eigenen Reihen wegen Vergewaltigung mit 500 Peitschenhieben getötet haben.

Bauern dürfen nicht auf ihre Felder

Mit so viel konzentrierter militärischer und polizeilicher Macht müsste Präsident Igor Smirnow die 4000 Quadratkilometer der TMR eigentlich unter Kontrolle haben. Weit gefehlt. Wie beim Öffnen einer russischen Puppe kommen immer neue, kleinere Enklaven zum Vorschein. Aus der Sowjetunion schlüpft Moldawien, aus Moldawien schlüpft Transnistrien - und aus Transnistrien schlüpft Doroţcaia. Der Ort liegt 50 Kilometer nordwestlich von Tiraspol am Dnjestr. Für ein paar Minuten wiegt man sich in dem Glauben, dass der Wahnwitz der großen Politik die Dorfidylle verschont hat.

Bauern dürfen nicht auf ihre Felder

Dann erfahren wir noch, dass Doroţcaia nicht einen, sondern zwei Bürgermeister hat. Beide sind moldawischer Herkunft, beide heißen Andrej. Sie gehen sich aus dem Weg, was in Doroţcaia nicht einfach ist. Der eine Andrej, mit Nachnamen Lojschko, sieht sich als Vertreter der Republik Moldawien; der andere, mit Nachnamen Deordejew, steht in Diensten der TMR. Lojschko hält zusammen, was noch zusammenzuhalten ist. Jeder fünfte Dorfbewohner verdient sein Geld inzwischen in Westeuropa oder Russland. Von der Landwirtschaft kann hier keiner mehr leben. Nicht etwa, weil die Erde nichts hergäbe, sondern weil die transnistrische Polizei die Bauern nicht auf ihre Felder lässt. Die liegen ein paar 100 Meter vom Dorf entfernt auf der anderen Seite der Landstraße - jenseits einer Barrikade. Im vergangenen Jahr sei die gesamte Ernte verfault, erzählt Lojschko, "und neuerdings lassen sie uns nicht einmal mehr Feuerholz hereinbringen".

Die Schule ist eine der letzten in der TMR, wo entgegen der Vorschrift des Tiraspoler Bildungsministeriums Moldawisch mit lateinischen statt mit kyrillischen Buchstaben geschrieben wird. Bürgermeister Lojschko und sein Dorf warten auf Hilfe. Unzählige Protestbriefe hat er geschrieben - auch an die UN-Kommission für Menschenrechte, die leider nicht geantwortet hat. Also doch nachgeben, sich neben dem moldawischen einen transnistrischen Pass ausstellen lassen, kyrillisch schreiben und wieder Weizen ernten? "Niemals. Ich bin Moldawier. Ausschließlich und für immer." Eher schon würde sich der Bürgermeister dem Exodus anschließen und Arbeit auf einer Baustelle in Portugal oder Italien suchen.

Der Bürgermeister ist bereits um die Mittagszeit betrunken

Der andere Andrej sitzt unterdessen in seinem Haus am Mittagstisch. Lidija Deordejewa lächelt versonnen, was eine Reihe goldener Zähne freigibt. Wenn sie ihren Mann ansieht, lächelt sie nicht. Der ist um die Mittagszeit bereits betrunken, denn anders als Lojschko feiert Deordejew seit gestern den Namenstag des russischen Nationalheiligen Andrej (Andreas) mit selbst gebranntem Cognac und selbst gemachtem Wein aus Plastikflaschen. Immer wieder kommen Dörfler zur Gratulation vorbei – widerwillig, aber sie müssen sich mit diesem Andrej gut stellen. Lojschko ist der Bürgermeister für ihren Stolz, Deordejew der für alle praktischen Angelegenheiten. Nur er kann die Belagerung durch die Polizei lockern.

Die Transnistrische Moldawische Republik rückt ins Blickfeld Europas

Den Abend verbringen wir im "Café Europa" in Tiraspol. Hier singt Ksenia Gadajezkaja Lieder von Joe Cocker und Whitney Houston. Sie ist 20 Jahre alt und hofft auf einen Plattenvertrag. Ksenia singt "My Love Is Your Love". Anschließend eröffnet sie uns, dass sie weg will aus der TMR. "In Tiraspol wird man nicht fürs Show- Geschäft entdeckt. Ich gehe nach Chişinău. Da gibt es wenigstens ein paar Plattenproduzenten." Vielleicht ist dies ja der Anfang vom Ende der TMR: Mit vereinzelten Dissidenten mag das Regime fertig werden - aber nicht mit der Angst einer Jugend, von der Welt übersehen zu werden. Vielleicht aber rückt die Transnistrische Moldawische Republik bald doch noch ins Blickfeld Europas. Sollte Rumänien tatsächlich 2007 der EU beitreten, bekommt Europa neue Nachbarn: Moldawien samt Igor Smirnows kleinem, abtrünnigen Imperium.