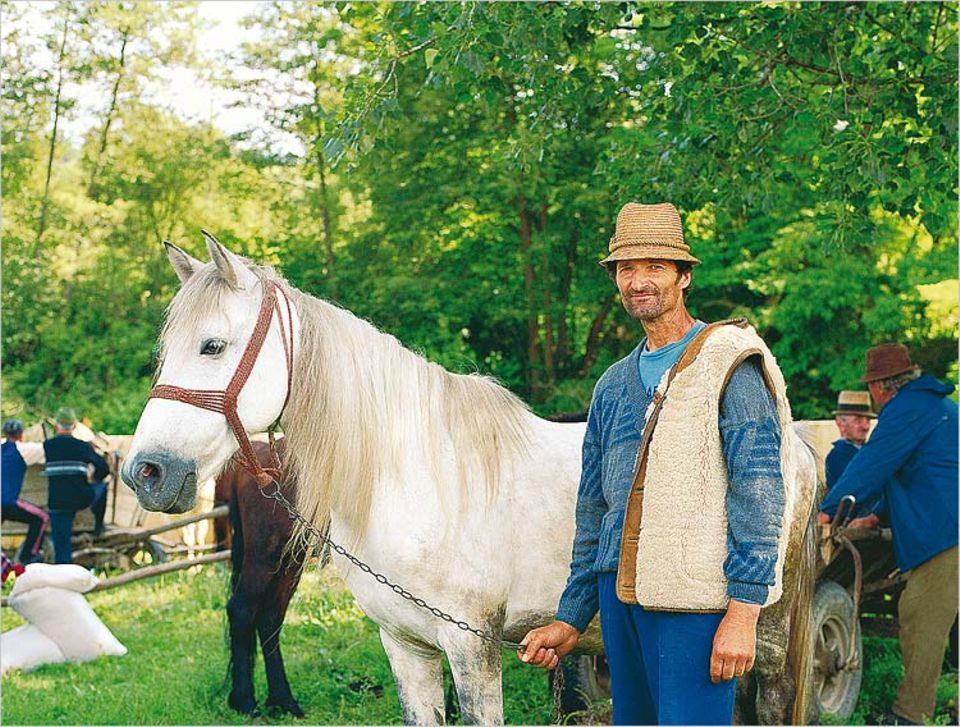

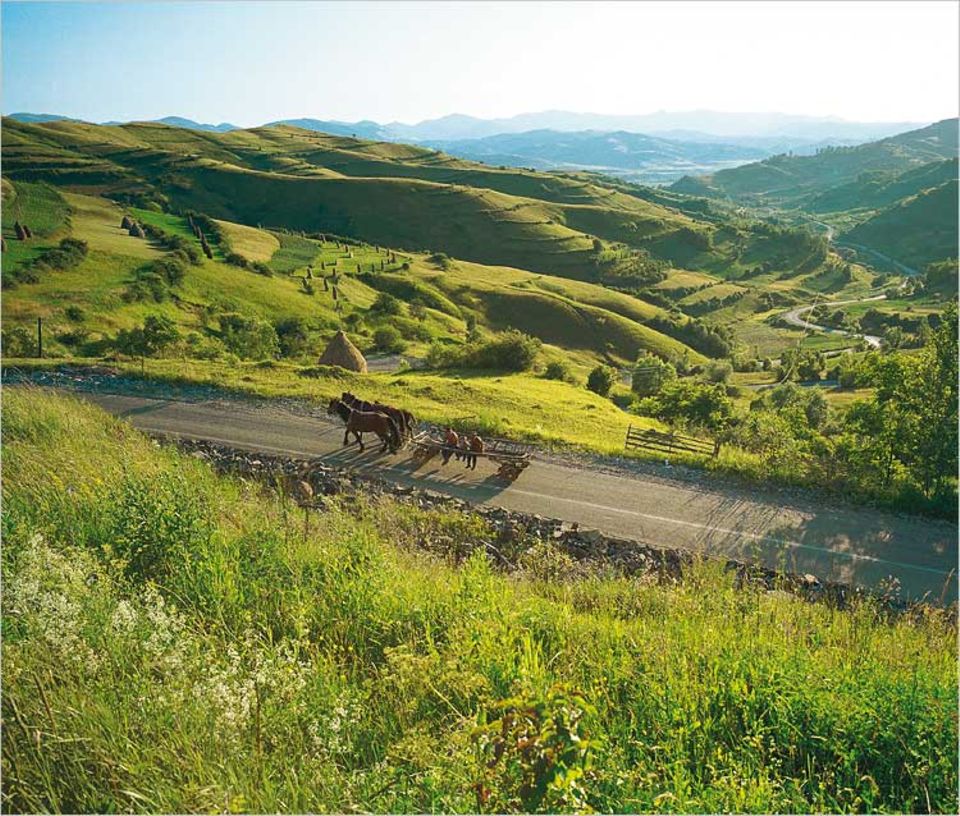

Der Nachmittag in Botiza gleicht einem Film aus Kindertagen. Aus allen Richtungen kommen Leute zu Fuß vom Feld, immer paarweise - der Mann mit Strohhut, die Frau mit Kopftuch; er schultert die Sense, sie den Rechen. Pferdefuhrwerke ziehen rumpelnd vorbei, haushoch beladen mit Heu, das nach Wiesenblumen duftet. Unter einem ausladenden Nussbaum plätschert Wasser in eine Tränke. Ein Mann führt seine Kuh heran und lässt sie einen kräftigen Schluck aus der Blechrinne nehmen. Dann bringt er sie nach Hause und kommt mit dem Pferd zurück. Für seinen eigenen Durst hängt ein Henkelbecher griffbereit.

Auf den Bänken vor den Gartenzäunen lassen sich die Frauen zum Spinnen und Palavern nieder. Sie brauchen dazu nur einen Stab, auf dem wie Zuckerwatte ein großer Bausch Schafwolle steckt. Mit flinken Fingern wickeln sie den Faden auf die Spindel. Die Kinder üben ihre Geschicklichkeit im Seilspringen. Katzen schleichen herum, ein Hahn kräht, am Fluss rufen die Unken. Im Garten neben der Kirche blökt ein Schaf zum Gotterbarmen; ein altes Mütterchen hat es mit aller Kraft auf den Rücken gelegt und schert ihm das Fell. Auf der Wiese neben dem Friedhof steht leibhaftig ein Mann, der seine Sense dengelt.

Lebendiges Freilichtmuseum

Wir schreiben das Jahr 2008, aber dieses Dorf sieht aus, als wären die letzten ein, zwei Jahrhunderte hier nicht angekommen. Wir fühlen uns zurückversetzt in Urgroßmutters vertraute, aber längst vergangene Zeit. Das Dorf Botiza liegt im Iza-Tal, im Kernland der Maramureş, im abgelegenen Norden Rumäniens. Alle Straßen in diesen Bezirk hinter den Bergen führen über Pässe, die Eisenbahn kam erst in den sechziger Jahren an, mit dem Auto fährt man bis Bukarest fast einen Tag lang. Ob der Sozialismus abgewirtschaftet hat oder Rumänien EU-Mitglied wird - was jenseits der Berge die Welt bewegt, berührt die Maramureş nur am Rande. Das Gebiet - ein rumänischer Verwaltungsbezirk - ist nicht groß, rund 6300 Quadratkilometer.

Aber wer es bereist, sollte Geduld im Gepäck haben. Kaum irgendwo sonst in Europa blieb eine jahrhundertealte Lebensweise so hartnäckig und lebendig im Alltag erhalten. Die Bauern leben in Traditionen, die wir vergessen glaubten. Sie pflegen Bräuche, Handwerke und Haustierrassen, die anderswo längst ausgestorben sind. Religiosität und tiefer Respekt für die Natur bestimmen ihr Weltbild. Dabei ist die Maramureş

alles andere als ein belebtes Freilichtmuseum. Der Bauernalltag verlangt harte Arbeit. Heute wie damals.

Herzliche Gastgeber. Hotels? Fehlanzeige. Stattdessen heißen private Vermieter die Gäste willkommen und helfen gern mit Tipps und Kontakten. Alle Infos zu Maramureş finden Sie hier

Eine Zeitreise ins bäuerliche Rumänien, wo es Flusswaschmaschinen, aber keine Eile gibt. Hören Sie die Reportage "In einem Land vor unserer Zeit" von Ilona Rühmann aus GEO SAISON 04/2008. Es liest Kerstin Broda (Länge: 16:42 Min.; 15,2 MB)

Privatunterkunft statt Hotel

Längst müssen Reisende nicht mehr beim Pfarrer um ein Nachtlager bitten. In den schönsten Dörfern haben sich die Leute auf Besuch eingerichtet: "Pension" oder "Reţea turistică" steht an vielen Häusern. Mehr als 100 Zimmer gibt es allein in Botiza; Dusche, Hausmannskost und Familienanschluss inklusive. Hotels und Restaurants sind hier nicht zu erwarten. Drei Österreicher waren die ersten, die Anfang der 1990er Jahre bei George Iurca in Botiza übernachteten. Ceauşescu, der kommunistische Diktator, hatte es verboten, Fremde in Privathaushalten einzuquartieren, erzählt der Pionier des Agrotourismus. "Am liebsten hätte er auch tausende Dörfer abgeschafft. Noch kurz vor dem Ende des Sozialismus plante er, Bauern zwangsweise umzusiedeln und Landwirtschaft in agro-industriellen Komplexen zu konzentrieren." Dem kam der Lauf der Geschichte zuvor. Botiza und die anderen Dörfer im Iza-Tal blieben erhalten, und bald entwickelte sich ein Interesse am Agrotourismus.

Die längste Zeit seines Lebens war George Iurca Bergbauingenieur. Seine Familie ist in der Maramureş verwurzelt, seit dem 14. Jahrhundert. Als der Bergbau weitgehend eingestellt wurde, zog er mit Frau und Tochter nach Botiza, ins Haus der Schwiegereltern. Mirele arbeitet als Ärztin in der Gemeinde, George richtete sich auf Touristen ein. Seine Ein-Mann-Agentur vermittelt Zimmer, Touren und jede Menge Hintergrundwissen - auch auf Deutsch, Englisch und Französisch. "Agrotourismus, wie wir ihn betreiben, verändert nicht die Identität der Region", sagt er, "die Bauern bekommen einen zusätzlichen Anreiz, weil die Besucher ihre Produkte kaufen. Im Gegenzug lernen die Touristen das bäuerliche Leben kennen - und fördern es sogar." Ein nachhaltiges Konzept, das sich nicht selbst das Wasser abgräbt.

Uns quartiert George bei der Familie Sidău ein. Vasile, der Hausherr, ist Tischler. Wenn wir frühstücken, fliegen in seiner Werkstatt schon die Späne, vor dem Abendessen bewundern wir seinen neuesten Schrank. Eine ausgebaute Scheune beherbergt unser Speisezimmer, samt Fernseher unter handgewebten Wandteppichen. Gleich nebenan wohnt die Kuh, deren Milch wir morgens in den Kaffee rühren. Die Eierlieferanten laufen gackernd über den Hof. Das Gemüse wächst im Garten, und der Ţuică, ein klarer Obstschnaps, ist natürlich hausgebrannt. Was Hausfrau Ioana für uns auftischt, stammt wie eh und je aus eigener, urökologischer Produktion.

Forschungsobjekt Maramureş

Unsere schwedischen Zimmernachbarn sind Agrarwissenschaftler auf Studienreise. Die Art, wie die traditionelle Landwirtschaft in der Maramureş das biologische Gleichgewicht wahrt, ist für die moderne Forschung von höchstem Interesse. Ein paar Tage später treffen wir die beiden auf dem Wochenmarkt, jeder für die Heimreise mit einer erstklassigen Sichel bewaffnet. Die augenfälligsten Zeichen der Tradition sind aus Holz, dem allgegenwärtigen Baustoff der Maramureş. Reich verzierte Eingangstore mit vier überdachten Pfosten säumen die Straßen der Dörfer, hoch und breit genug für den Pferdewagen. Manche sind windschief und verwittert, andere Prunkstücke jüngeren Datums.

Statussymbol Holztor

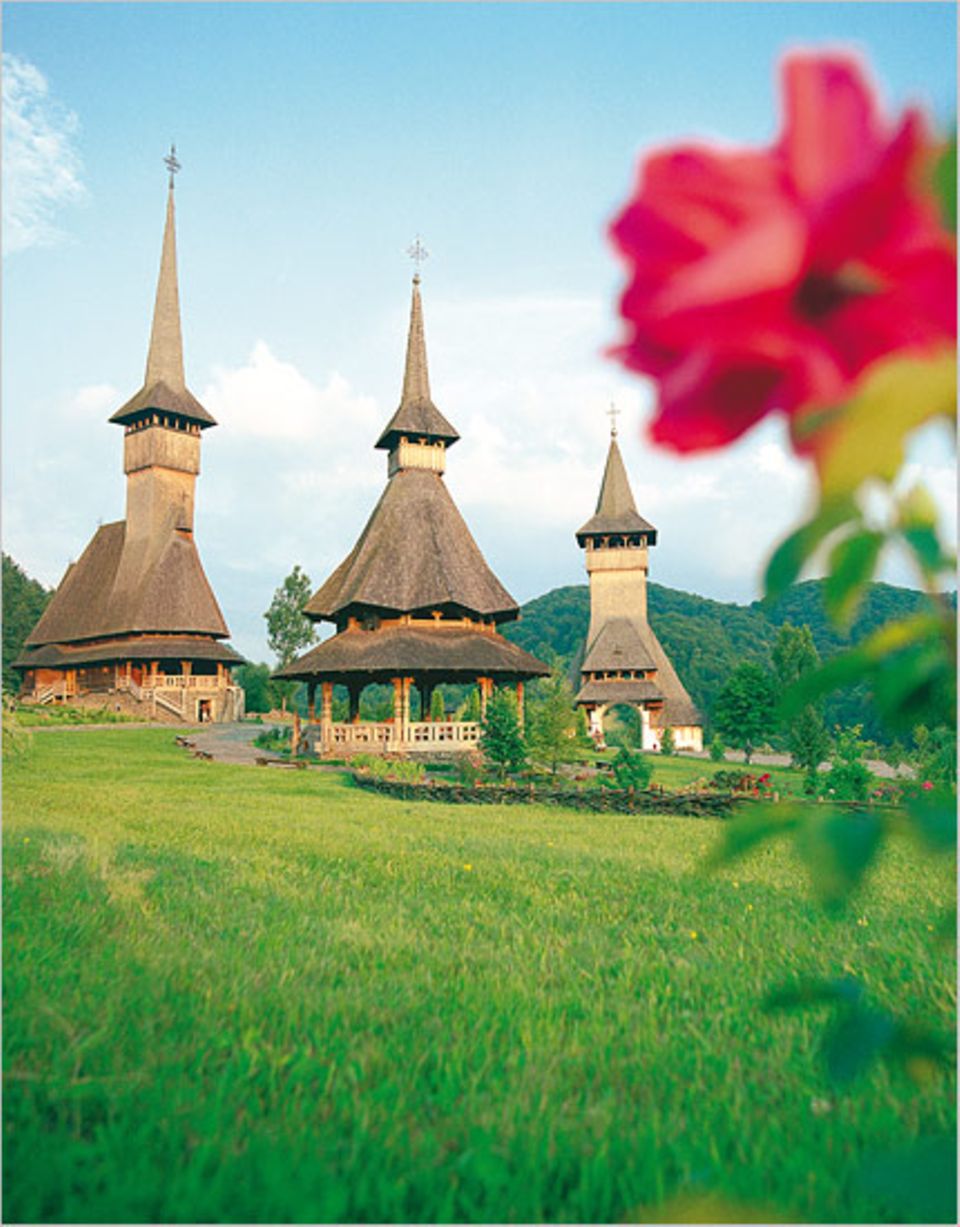

Holztore sind Statussymbole, erklärt George - wer es sich leisten kann, lässt sie sich eine Stange Geld kosten. Muster und Verzierungen wiederholen sich seit Jahrhunderten - Sonnen, Rosetten, Kreuze und immer wieder gedrehte Seile, die Familie und Gemeinschaft symbolisch verknüpfen. Auch die Pforten der Holzkirchen sind so geschmückt. An die hundert historisch wertvolle Gotteshäuser haben in der Maramureş die Zeiten überdauert - die acht bedeutendsten erklärte die Unesco zum Weltkulturerbe. In Ieud, einem Nachbardorf von Botiza, steht die mit Abstand älteste: 1364 wurde sie in der typischen Blockbauweise errichtet, mit schlankem, spitzem Glockenturm und filigranem Schindeldach. Die höchste der historischen Kirchen ragt in Şurdeşti 72 Meter weit in den Himmel, gebaut vor rund 300 Jahren. Es heißt, sie vereine viele Merkmale der Maramureş - Kirchen auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung - vom byzantinischen Grundriss über gotisch anmutende Formen bis zu den auf Holz gemalten Fresken. Wie die anderen steht auch sie in einem verwunschen wirkenden Kirchhof mit grasüberwucherten Grabhügeln.

In Săpânta, einem Dorf im Nordwesten, an der Grenze zur Ukraine, hat man dem Friedhof das Attribut "fröhlich" verpasst. Hier gibt es auch angesichts des Todes etwas zu lachen. Der Holzschnitzer Stan Ioan Pătras prägte ihn mit seinem Witz und mit leuchtend blauer Farbe. Seine kunstvollen Holzkreuze erzählen mit lebendigen Reliefs und rustikalen Versen aus dem Leben der Verblichenen, von Vorlieben und Todesursache, wobei auch mit Seitenhieben nicht gespart wird: "Wer den Schnaps so liebt wie ich, den wird dasselbe Schicksal ereilen - ich starb mit der Flasche in der Hand!" Das erste Grabkreuz schnitzte der Meister im Jahre 1936. Das Dorf war begeistert und ließ fortan nur noch ihn den Gottesacker bestücken. Als er 1977 starb, vollendete einer seiner Lehrlinge die von ihm selbst noch begonnene Arbeit an seinem eigenen Kreuz.

Man sagt, in der Maramureş messen die Uhren nicht die Zeit, sondern die Ewigkeit. So muss es bei Ioana Ungur sein. Ihr uraltes, winziges Bauernhaus in Botiza ist ein Beispiel für traditionelle Holzarchitektur. Nur eine Stube und der Hühnerstall finden Platz unter dem Schindeldach. Im Laubengang lagert Brennholz. Die 80-Jährige steht mit der Sonne auf und geht mit den Hühnern schlafen. Wird es dunkel, zündet sie die Petroleumlampe an. Strom und fließendes Wasser überlässt sie den Nachbarn. Ioana trägt eine weiße Trachtenbluse mit üppigen Ärmeln, dazu einen geblümten Rock mit Filzweste, auf dem Kopf das obligatorische Tuch und an den Füßen Bundschuhe - hochgezogene Ledersohlen, deren Bänder sie kreuzweise um die Strickstrümpfe gewickelt hat. Damit steht sie noch jeden Tag im Gemüsegarten und harkt Unkraut zwischen dem Mais, der ihr über den Kopf wächst. Sie ernte stets die größten Kartoffeln und die köstlichsten Tomaten, schwört George Iurca. Und weiter als bis ins 40 Kilometer entfernte Sighetu Marmaţiei habe sich Ioana noch nie von ihrem Zuhause fortgewagt.

Ilies Toader Sicuţa dagegen ist in der Welt herumgekommen. Im Quartett mit seinen Brüdern war er zum Beispiel schon in Frankreich auf Tournee. Der Vollblutmusiker ist im Hauptberuf Bauer. An seinem Haus hängen außen Lautsprecherboxen, damit er bei der Arbeit Unterhaltung hat. Bereitwillig holt er die Instrumente. Zusammen mit seiner 14-jährigen Tochter nimmt er auf dem Sofa Platz, unter Madonnenbild und Wäsche leine. Die Finger müssen erst in Schwung kommen, entschuldigt sich der Virtuose, sie seien vom Arbeiten noch etwas steif. Dann greift er zur Violine und präsentiert sich in Hochform. Ioana zupft die Zongora, eine fünfsaitige Gitarre. Ihre kräftigen Stimmen klingen dazu, auch Vasile, der 12-jährige Sohn, singt mit.

Mehr als Nostalgie

Die hausgebrannte CD der Sicuţa-Brüder begleitet uns anschließend auf jeder Fahrt durch das Iza-Tal. Seit einer von ihnen in Italien arbeitet, sind die vier Brüder kaum noch gemeinsam zu erleben. Ein typisches Zeichen des Umbruchs: Hunderttausende Rumänen suchen Glück, Geld und Abenteuer jenseits ihrer Heimat. Selbst mit einem Aushilfsjob irgendwo im reichen Westen bringen sie weitaus mehr nach Hause, als ihre Angehörigen mit Landarbeit je erwirtschaften können. Das rüttelt an traditionellen Lebensentwürfen - bis zu der Frage: Lohnt es sich, eine Kuh zu halten, wenn die Milch im Laden so wenig kostet? Doch es sei nur leichter und billiger zu produzieren, was schlechter schmecke, halten die Verfechter der Nachhaltigkeit dagegen. Noch widersetzt sich die Maramureş der Dramatik dieser Entwicklung. Die Probleme zeichnen sich ab, aber sie sind nicht allgegenwärtig. So schnell lässt man sich hinter den Bergen offenbar nicht aus der Fassung bringen. Immer mehr Leute verlaufen sich in die Maramureş, um das zu bestaunen und zu genießen. Wäre es nur Nostalgie, es würde uns nicht so berühren.

Die archaischen Flusswaschmaschinen hätten wir kaum als solche identifiziert, wären sie nicht so oft in Betrieb - etwa am Dorfrand von Călineşti. Es sind nur ein paar Bretter, die sich zu einem Bottich fügen. Das Wasser rauscht von oben hinein, wirbelt herum und fließt durch die Ritzen zurück in den Fluss. Seife ist überflüssig, man muss nur abwarten. Die Frauen werfen bunte Decken und Teppiche in die hölzerne Waschtrommel, angeln sie mit langen Stangen wieder heraus und hängen sie klatschnass zum Abtropfen auf. Eine junge Frau schleppt zwei Körbe aus dem Kofferraum ihres Autos an: Jeans, T-Shirts, Socken und Kinderpullis. In einer Bretterbude nebenan wird unterdessen Schnaps gebrannt. Waschsalon und Destille - ein uns aus der Großstadt bekanntes Erfolgsmodell in seiner urtümlichen Variante. Der Betreiber kassiert fürs Waschen wie fürs Brennen einen Obolus. Ein Weiblein mit ausladenden Hüften schürt das Feuer unter einem Messingkessel. Regelmäßig verkostet sie den im Flusswasser gekühlten Schnaps und reicht uns eine ordentliche Probe. Solche Gesten erleben wir oft. Auch draußen auf den Feldern, wo die Sensen durchs Gras schwingen und wo mit Harken und Stützstangen stabile Heuschober aufgetürmt werden, die jahrelang Wind und Wetter trotzen. Wir gucken den Bauern beim Arbeiten zu, sie teilen ihren Proviant mit uns.

Landleben mit Zeitverzögerung

Im Gemeindehaus, dem sozialistischen Zweckbau, der am wenigsten ins Dorf passt, wird gefeiert: der letzte Schultag. Unter den Augen von Müttern, Vätern und Großeltern bringt jedes Kind frische Blumen zur Lehrerin und nimmt sein Zeugnis in Empfang. Die besten Schüler bekommen ein Exemplar von "Alice im Wunderland" dazu und Schokolade. Wer im Kulturprogramm auftritt, trägt Tracht, die Teenager bevorzugen Miniröcke oder Jeans mit Flitter. Zum rhythmischen Stampfen der kleinen Tänzer surren die Videokameras. Über fehlenden Nachwuchs kann Botiza nicht klagen. Sind junge Leute noch zu begeistern für ein Landleben mit Zeitverzögerung? Suchen nicht auch sie lieber das Weite? Für George Iurca ist das kein Spagat: "Hier kannst du erst die Kühe melken und dann deine E-Mails beantworten. Du kombinierst das Überlieferte mit den Neuerungen, die vielleicht schon morgen auch von gestern sind. Ich glaube, die Leute vergleichen, damit sie nichts verlieren." Unten am Fluss spült eine Frau Wolle, mit hausgemachter Seife.

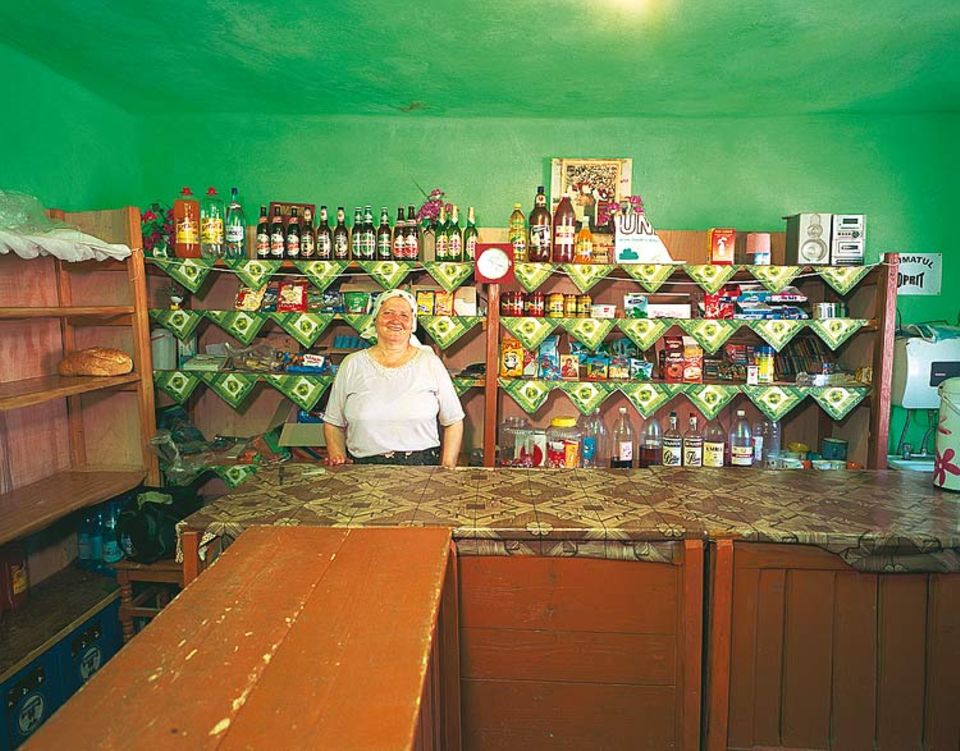

Oben an der Straße steht ein Mann auf der Leiter und verlegt ein Kabel für Internetanschlüsse. Auch das gehört zu den Selbstverständlichkeiten eines Nachmittags in Botiza. Vor dem "Magazin Mixt", dem Gemischtwarenlädchen, versammeln sich die Männer aus dem Dorf. Stehtische, Klappstühle, Flaschenbier - fertig ist die Kneipe. Die Bänke vor den Hoftoren füllen sich langsam mit fleißigen Spinnerinnen und entspannten Beobachtern. Das Leben vor der Haustür, der Plausch mit den Nachbarn ist immer noch weit faszinierender als jedes Fernsehprogramm.