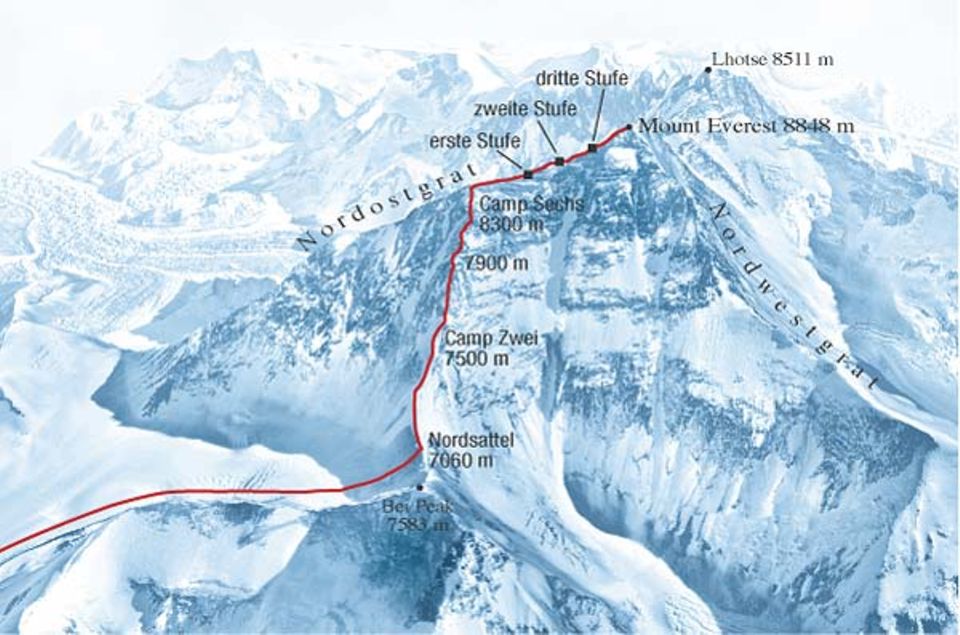

Am 23. Mai 2001 um halb zwei Uhr morgens verließ der Bergführer Chris Warner das Lager Sechs in 8300 Metern Höhe und begann mit dem Aufstieg zum Gipfel des Mount Everest. Mit ihm gingen zwei weitere Bergführer, acht zahlungskräftige Klienten, vier Sherpa und ein tibetischer Yakhirte. Warner führte den Vorstoß zum Gipfel an. Seine Leute waren keineswegs die einzige Seilschaft, die an diesem Tag auf dem Grat unterwegs war.

Bis zum Vormittag drängten sich auf der Strecke zwischen dem Hochlager und dem Gipfel mehr als drei Dutzend Bergsteiger aus zehn Gruppen - gefährlich viele für eine so exponierte und schwierige Route wie den Nordostgrat. Kurz nach zehn Uhr vormittags erreichte Warner den Gipfel. Die Feiernden, die er auf dem Gipfel antraf, waren nur ein kleiner Teil jener Bergsteiger, die sich in diesen Wochen an den Flanken des Everest drängten.

Schlange stehen in eisiger Höhe

Nach 15 Minuten auf dem Gipfel machte sich Warner an den Abstieg - und geriet dabei in ein noch chaotischeres Gedränge als beim Aufstieg. "Ich kam mir vor wie der Direktor einer Irrenanstalt", beschrieb er seine Anstrengungen, das Team durch den Stau erschöpfter, vom Sauerstoffmangel benebelter Kletterer zu schleusen. Um drei Uhr nachmittags waren die meisten aus dem Team ins Lager zurückgekehrt.

Doch Warner machte sich zunehmend Sorgen um die Nachhut seines Teams: seine beiden Assistenten Andy Lapkass und Asmus Norreslet, sowie Jaime Viñals, einen Klienten aus Guatemala. Um halb drei Uhr nachmittags hatte das Trio den Gipfel erreicht; immer noch rechtzeitig für Bergsteiger mit guter Kondition, um vor Einbruch der Dämmerung ins Lager Sechs zurückzukehren. Doch offenbar kamen die drei nur quälend langsam voran.

Gipfeltraum wird zum Albtraum

Als auf dem Grat die Nacht hereinbrach, waren Lapkass, Norreslet und Viñals erst bis zum oberen Ende der Dritten Stufe abgestiegen. Knapp unterhalb des Gipfels hatten bei Viñals erste Sehstörungen eingesetzt, vermutlich infolge eines beginnenden Hirnödems, einer höhenbedingten Gehirnschwellung. Jetzt verlor auch Lapkass seine Sehfähigkeit. Der Expeditionsleiter Russell Brice, der ihr Vorankommen über Funk und Teleskop vom Nordsattel aus verfolgt hatte, wusste, dass den Bergsteigern allmählich der Sauerstoff ausging.

Norreslet, der Dritte im Bunde, nahm in dieser Situation eine unmenschliche Anstrengung auf sich: Er stieg zum Sauerstoffvorrat bei der Zweiten Stufe ab, holte vier Flaschen und kämpfte sich wieder hinauf zu seinen Seilkameraden, die es unterdessen bis zum unteren Ende der Dritten Stufe geschafft hatten. Außerdem richtete er eine geschützte Biwakmulde her, brachte es aber nicht fertig, die Männer zum Abstieg dorthin zu überreden.

Gefangen in der Todeszone

Blind und zu Tode erschöpft blieben Lapkass und Viñals an einem Abhang sitzen, wo sie dem Wind völlig ungeschützt preisgegeben waren. Und so blieb Norreslet nichts anderes übrig, als sich in der zunehmenden Dunkelheit allein auf den Weg hinab zu machen. Lapkass und Viñals waren in dieser Nacht nicht die einzigen, die oberhalb von 8500 Metern in der Todeszone gefangen waren. Drei sibirische Bergsteiger kauerten am so genannten Pilzfelsen hinter der Ersten Stufe.

Warner wusste weder von dem Biwak der Sibirier noch, dass Lapkass nicht gemeinsam mit Norreslet abgestiegen war; das erfuhr er erst, als Norreslet sich kurz vor Mitternacht ins Lager schleppte. Aber er wusste, dass einige der fähigsten Everest-Kletterer an diesem Tag im Lager Sechs eingetroffen waren: Mitglieder des International Mountain Guides-Teams (IMG).

Verzweifelter Hilferuf

Um halb neun Uhr abends war Warner in das IMG-Zelt gekrochen. "Nach Luft ringend und mit den Tränen kämpfend berichtete ich von unserem Drama", schrieb Warner. Noch in der Nacht brachen fünf Mitglieder des IMG-Teams auf. Sie trugen zusätzlichen Sauerstoff und Verpflegung für Viñals und Lapkass.

Kurz vor der Morgendämmerung stolperten die IMG-Männer über die drei halb erfrorenen Sibirier. Sie fütterten die fast Leblosen mit Dexamethason, einem Medikament gegen Hirnödeme, und einer aus dem Team gab den Sibiriern seine letzte Sauerstoff-Flasche. Nachdem sie die erschöpften Kletterer wieder so weit gestärkt hatten, dass diese fit genug für den Abstieg erschienen, machten sich die übrigen IMG-Mitglieder auf dem Weg nach oben.

Rettung in letzter Minute

Um halb sieben erreichte das IMG-Team den Fuß der Dritten Stufe, wo Lapkass und Viñals nach ihrer Nacht im Freien noch am Leben waren. "Ich sah sie aufrecht dasitzen", erinnert sich einer der Retter. "Wir kamen näher und näher, bis wir direkt vor ihnen standen. Sie merkten nicht mal, dass wir da waren. Ihre Jacken standen offen."

"Wir gaben ihnen fast unseren gesamten Wasservorrat", berichtet ein anderer aus dem Team. "Außerdem Dexamethason, pro Kopf die drei- oder vierfache Dosis. Geistig waren sie in Ordnung, aber ihre Motorik funktionierte nicht mehr. Wenn wir einen hochzogen und einen Schritt machten, falteten sich die Beine unter ihm zusammen wie bei einer Ziehharmonika." Nach anderthalb Stunden kamen Lapkass und Viñals endlich auf die Füße und begannen den mühsamen Abstieg, mit einer Pause alle fünf oder sechs Schritte. Um vier Uhr nachmittags waren alle sicher im Lager Sechs eingetroffen.

Gipfelsturm - selbst auf Kosten anderer

Diese Art von Kameradschaft ist auf dem Everest heutzutage nicht die Regel. An der Dritten Stufe zogen zwei Seilschaften an den Mitgliedern des IMG-Teams vorbei, während diese versuchten, Lapkass und Viñals wieder auf die Beine zu bringen. Die erste Gruppe bot immerhin Wasser an, die zweite aber stapfte weiter.

Am selben Tag, als Warners Expedition den Gipfel von Norden her bestieg, stürzte Peter Ganner auf einem Grat nahe des Südgipfels rund 500 Meter in die Tiefe. Mit Zeichen machte er andere Bergsteiger auf seine Notlage aufmerksam. Aber keiner wich einen Schritt von seinem Weg zum Gipfel ab, um ihm zu helfen.

Der schlimmste Beleg des Rentabilitätsdenkens auf dem Everest ist die Behauptung, oberhalb von 8000 Metern könne sich der Mensch so etwas wie Moral einfach nicht leisten. Für eine Besteigungs-Genehmigung fordert die nepalische Regierung pro Person 10000 US-Dollar, und die Kosten für Flug, Nahrung, Ausrüstung, Funk und Internet-Anschluss können das Expeditionsbudget schnell auf eine sechsstellige Summe pro Person erhöhen. Ein Bergsteiger mit einem nach Publicity hungernden Sponsor, der ihm mehrere zehntausend Dollar vorstreckt, fühlt sich verpflichtet, den Gipfel um jeden Preis zu erreichen.

Die Moral bleibt auf der Strecke

Viele von ihnen versprechen sich von einer erfolgreichen Gipfelbesteigung eine lukrative Zukunft als Vortragsreisende: Schon eine kurze Internet-Suche fördert mehr als ein Dutzend "Motivationsredner" zutage, die ihre Everest-Erfahrungen für bis zu 12000 Dollar pro Vortrag anbieten. Ein Bergführer wiederum, der für einen Platz in seiner Gruppe bis zu 65000 Dollar verlangt, muss eine hohe Erfolgsquote vorweisen können, um im Geschäft zu bleiben.

Während die Everest-Besteiger früherer Jahre bloß den Gipfel erreichen oder eine noch unbekannte Route erschließen wollten, setzen heute viele ihr Leben aufs Spiel, um immer abstrusere Rekorde aufzustellen. Die Leistung des 16-jährigen Temba Tseri Sherpa, der als Jüngster auf dem Gipfel stand, wurde weithin gefeiert, aber sein Versuch im Jahr zuvor hatte mit dem Verlust mehrerer Fingerglieder geendet.

Ausgefallene Rekorde - um jeden Preis?

Einige Beobachter fordern, dass Nepal und China die Expeditionen genauer unter die Lupe nehmen müssten, um inkompetente Teams auszusortieren. Der Autor Jon Krakauer, der sich sehr für das Volk der Sherpa und ihre Kultur engagiert, hält das für eine unglaublich arrogante Einstellung: "Nepal ist das viertärmste Land der Welt. Wenn ein Haufen reicher Leute aus dem Westen unbedingt auf dem Everest sterben will, ist das Nepals geringste Sorge."

Andere schlagen vor, die Expeditionsleiter selber sollten die weniger erfahrenen Klienten abweisen. Doch der Everest-Tourismus repräsentiert die freie Marktwirtschaft in Reinform; mit so einer Maßnahme würde man lediglich die schwächsten Kletterer in die Arme der weniger etablierten Unternehmen treiben. Tom Hornbein, dem gemeinsam mit Willi Unsoeld 1963 erstmals die epochale Überquerung des Westgrats gelang, antwortete auf die Frage, ob ihn der heutige Everest-Tourismus bestürze: "Nein, ich habe mich damit abgefunden. Und dem Berg ist es sowieso egal."