„Als Fährtenleser entziffern wir die Geschichten, die die Natur schreibt“

Ein Freund meiner Mutter hatte eine Tauchschule, ihn durfte ich schon als Schulkind auf Tauchgängen begleiten. Ich liebte alles daran: Die Fische, das Quietschen des Neoprenanzugs auf der Haut, die Sauerstofftanks, die wie Jetpacks aussahen. Das Beste aber war dieses komplette Versinken in der Unterwasserwelt, das Gefühl, mit Haut und Haar Teil einer Welt zu werden, die ich sonst nur aus der Außensicht kannte. An Land fehlt mir dieses Gefühl.

Deshalb mache ich mich an diesem Tag mit Zelt, Fernglas und einer Plastikbox Nudelsalat auf den Weg nach Schnakenburg, an die ehemalige innerdeutsche Grenze, ans Elbufer. Ich will Fährtenlesen lernen.

Lektion 1: Lesen Lernen

Fährtenleser wissen, wie man die unsichtbare Grenze übertritt, die uns von der Natur trennt. Sie tauchen in die Welt da draußen ein, indem sie die Geschichten entziffern, die die Natur pausenlos schreibt. Wenn ich wie sie Teil dieser Welt werden will, muss ich richtig lesen lernen.

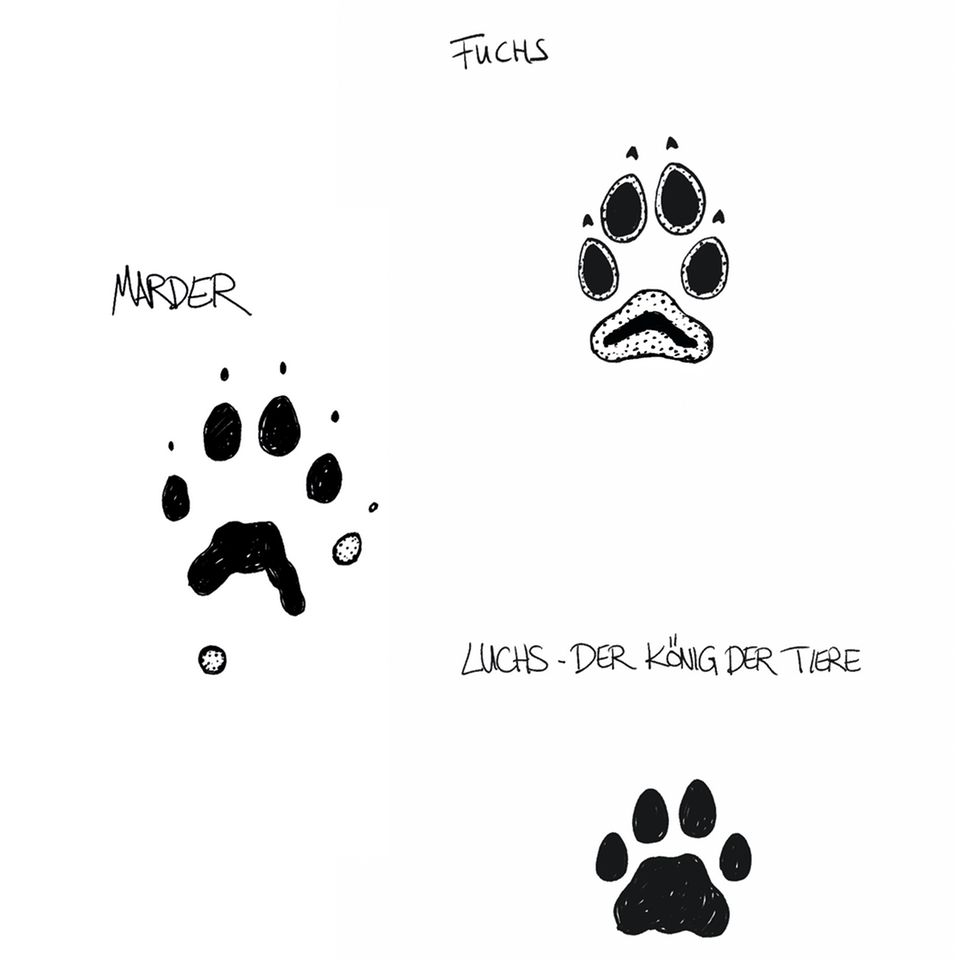

Dabei helfen soll mir eine 35-jährige Berlinerin, die mich mit zwei Mitstreiterinnen am Elbdeich schon erwartet. Stefanie Argow ist professionelle Fährtenleserin. Sie hat bereits Fährten von Luchsen zurückverfolgt, ist in den slowakischen Bergen Bären begegnet, hat in Namibia Raubkatzen nachgestellt und die Abdrücke schuppiger Krokodilfüße bestimmt. Doch geht es nach ihr, muss es nicht immer Großwild sein. „Ich stehe auch gerne stundenlang unter ein und derselben Brücke und rätsele an Zeichen von Mäusen und Kröten herum."

Naturschutzorganisationen und Universitäten verlassen sich regelmäßig auf die Fähigkeiten der hauptberuflichen Trackerin. Anhand von Spuren kann sie zum Beispiel zuverlässige Aussagen über die Dichte und den Gesundheitszustand einer Wildtierpopulation treffen. Aber auch Kartierungsbüros heuern sie für ökologische Gutachten an – etwa um herauszufinden, welche geschützten Tiere in einem bestimmten Waldstück leben, bevor Bäume gefällt werden können.

Spuren im Sand

Für ihre Einführung ins Spurenlesen hat sie uns an den Elb strand beordert, weil der sandige Untergrund Anfängern wie uns die Spurensuche erleichtert. Außerdem zieht es viele Tiere aus dem angrenzenden Wald zum Trinken häufig ans meist menschenleere Flussufer, mit anderen Worten: hier dürfte einiges zu entdecken sein.

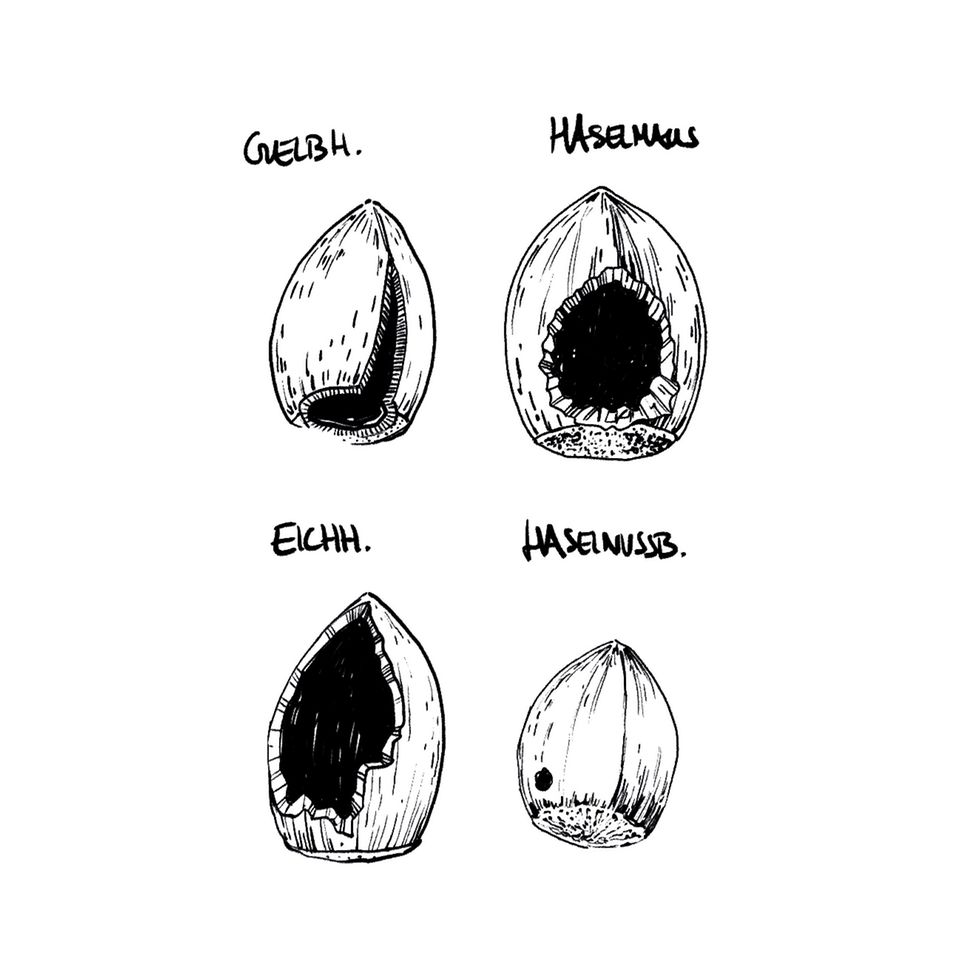

Und tatsächlich stoßen wir, noch bevor wir Sand unter unseren Füßen spüren, schon auf die erste Spur: ein ovaler Abdruck, genau da, wo die Blumenwiese in den Elbstrand ausläuft. Stefanie Argow umkreist den Abdruck. Erste Lektion: „Ein Trittsiegel immer erstmal aus allen Blickwinkeln erfassen.“ Ich gehe in die Hocke und schaue mir unseren Fund aus der Nähe an: Zwei kleine Gräben liegen parallel nebeneinander, die eine Seite ist tiefer in den Sand gedrückt als die andere. Könnte alles sein. Stefanie lenkt meinen Blick auf den kleinen Steg, der zwischen den Gräben, den sogenannten Schalen, verläuft. Und verjüngt sich der Abdruck nicht auf der einen Seite? Ich merke: Bevor ich Fährtenlesen lerne, muss ich erstmal das Alphabet pauken. Der Steg – also der Bereich zwischen den Schalen – wäre bei einem Wildschwein nicht durchgängig von vorne bis hinten ausgebildet, denn seine Hornhautballen drücken ihn zu einer fast ebenen Fläche platt. Aber welches Tier könnte es sonst sein? Ich gehe alle Huftiere durch, die mir einfallen: Ein Reh, ein Hirsch, oder vielleicht eine Ziege oder Schaf? „Vergiss das Mufflon nicht“, ergänzt Stefanie. Die Schafe mit den schneckenförmigen Hörnern leben zwar eigentlich in den Bergen, wurden aber Anfang des letzten Jahrhunderts unter anderem in Niedersachsen von Jägern ausgewildert. Um das Trittsiegel genauer zu bestimmen, zieht Stefanie aus ihrem Rucksack zwei steife, haarige Tierfüße: Einer ist vom Reh, der andere vom Wildschwein. Die Füße müffeln leicht, aber zeigen uns klar: Hier kam kein Mufflon vorbei. Das war ein Reh.

Rehe auf der Flucht

In den nächsten Stunden entdecken wir die kinderhandähnlichen Trittsiegel von Waschbären und die Pfotenabdrücke einer Nutria, deren Schwanz eine lange Linie im Sand hinterlassen hat. Wir sehen einer Ringelnatter zu, wie sie vor unseren Augen elegante Muster in den Sand schlängelt, und am Fuß eines vertrockneten Baumstamms finden wir einen Haufen Knochen – vielleicht die Beute des Schwarzmilans, dessen Kreise am Himmel wir mit unseren Ferngläsern verfolgen.

Nah am Ufer stoßen wir wieder auf Rehspuren. Stefanie betrachtet sie nachdenklich und interpretiert: zwei Rehe, vermutlich eine Ricke und ihr Kitz, die aus dem Wald zum Trinken an den Fluss kommen. Plötzlich rücken die Abdrücke der rechten und linken Körperseite eng aneinander, im Fährtenleser-Deutsch heißt das: Die Spurbreite verringert sich, die zwei haben ihr Tempo erhöht. Stefanie geht auf alle viere und illustriert ihre Analysen. „Je schneller man wird, desto größer wird auch die Schrittlänge. Die Abdrücke desselben Fußes haben also einen größeren Abstand – bis das Reh in den Galopp übergeht. Dann entsteht ein ganz neues Spurenmuster, bei dem die Hinterfüße die Vorderfüße überholen, wie bei einem schnellen Geparden in der Steppe.“ Neben den Spuren liegen Sandkrümel, Auswurf, wie er bei abrupten und zügigen Bewegungen entsteht. Für Stefanie ist die Lage klar: Etwas oder jemand hat die Rehe beim Trinken gestört. Vor unserem inneren Auge sehen wir ein Boot die Elbe heruntertuckern – und die Rehe vor dem Geräusch hektisch zurück in den Schutz des Waldes fliehen.

Zurück ins Revier

Wir folgen ihren Fährten zurück in den Wald. Selbst wenn im moosigen Waldboden kaum mehr Abdrücke zu erkennen sind, hält der Wald andere Spuren bereit. „Schaut, hier hat schon jemand schnabuliert“, sagt Stefanie und zeigt auf die Zweige eines Strauchs, denen die Enden fehlen. Rehe sind Feinschmecker, sie probieren mal hier, mal da. Etwas weiter, an einem jungen Baumstamm, blitzt helles Holz unter abgeschubberter Rinde hervor. „Das war das Geweih eines Rehbocks. Dort sitzen seine Duftdrüsen, mit denen er sein Revier markiert.“

Rehe leben im Wald extrem territorial, manchmal nur auf einer einzigen Lichtung, während auf der nächsten dann eventuell schon ein weiteres Revier beginnt. Anders als Rothirsche fliehen sie bei Gefahr nicht kilometerweit, sondern gehen lieber in Deckung. Man nennt sie deshalb auch „Schlüpfertyp“. Ich grinse noch über den Begriff, da hebt im hohen Gras vor uns ein Reh seinen Kopf. Und springt, als es uns sieht, auf und davon. Vielleicht doch eher ein Hüpfertyp.

Wir kehren zurück Richtung Elbe und schlagen am Strand unsere Zelte auf, während die rote Sonne hinterm Deich versinkt. Vielleicht ist es die frische Luft, vielleicht ist es das Lagerfeuer oder auch einfach nur das Bier, das mich zum Philosophieren bringt. Ich denke, dass Spuren mehr sind als Abdrücke – Portale, die Zeitgrenzen überwinden. Eine Spur holt etwas, das weit weg und vergangen ist, ins Hier und Jetzt. Und beim zweiten Bier denke ich: Ist es nicht verrückt, dass wir, während wir Fährten lesen, selber Spuren hinterlassen? Dass unsere Stiefel und Stefanies Zeichnungen im Sand für eine kurze Zeit zu einem Teil dieser Landschaft werden? Im Versuch, Geschichten aus der Natur zu lesen, schreiben wir sie selbst ein Stückchen weiter.

Wenn das stimmt, war mein erster Tauchgang ein echter Erfolg. Und sicher nicht der letzte.