Die Leichen liegen auf gestapelten Euro-Paletten. Links die Löwin, die Zunge hängt ihr schlapp aus dem Maul. Der Säbelantilope, rechts, auch sie ein Weibchen, treiben Faulgase bereits den Leib auf. Hinter dem improvisierten Tisch steht eine junge Frau – Plastikschürze, Latexhandschuhe, in der Hand ein gewetztes Küchenmesser.

Es ist ein Samstag in Odense, Dänemarks drittgrößter Stadt. Die Sonne scheint, Bollerwagen knirschen über Kies, Hunderte Familien besuchen den Zoo. Gegen Mittag hat sich eine kleine Tribüne gefüllt. Gewöhnlich hat man von den Rängen einen guten Blick auf die Fütterung der Seelöwen. In der folgenden Stunde aber schauen Männer, Frauen und Kinder dabei zu, wie zwei Zootiere zerlegt werden.

„Drei ..., zwei ...“, zählt die junge Frau, die Sofie Berg Hansen heißt und, auf eins, das Messer in den prallen Antilopenbauch sticht. Während draußen in der Welt wilde Tiere immer weniger werden, gibt es in Zoos oft zu viele von ihnen. Surplus animals, überzählige Tiere, heißt der Nachwuchs, den Zoos erzeugen, für dessen Haltung es ihnen aber an Platz fehlt.

In Odense hat Sofie Berg Hansen die Magenkammern der Antilope geöffnet, vergorenes Gras quillt hervor. Im Publikum ist es still geworden; ein Mädchen in der ersten Reihe streichelt beruhigend sein Stofftier.

An Berg Hansens Seite öffnet nun Jeanette Hedeager den Unterleib der Löwin. Eine Kamera überträgt die Bilder aus dem Inneren der Raubkatze auf einen großformatigen Flachbildschirm. Man sieht, wie Hedeagers Arme in glänzende Darmschlingen tauchen.

Sofie Berg Hansen und Jeanette Hedeager sind Biologinnen. Im Zoo haben sie neben Führungen für Schulklassen große Tiere zerteilt, wie in Odense seit 20 Jahren üblich. Löwen, Gazellen, Tapire, Emus haben sie bereits öffentlich seziert sowie einen Kamelbullen. „Körperliche Schwerstarbeit“, erinnert sich Hedeager. „Ich musste in den Kadaver kriechen, um an die Leber zu kommen.“

Im Januar 2018 wurde bekannt, dass der Zoo in Borås, Südschweden, über Jahre hinweg Löwenwelpen eingeschläfert hat, insgesamt neun. Vier Jahre zuvor war die Meldung um die Welt gegangen, dass im Kopenhagener Zoo ein junger gesunder Giraffenbulle erschossen und verfüttert wurde. Der Fall war Anlass für mehr als 230.000 Tweets sowie für Todesdrohungen an die Adresse des Kopenhagener Zoodirektors, Bengt Holst. Giraffen sind Tiere von großer Anmut. Sie haben sanfte Augen. Und dieser hatte einen Namen: Marius.

3000 bis 5000 gesunde Tiere werden alljährlich in europäischen Zoos getötet

Wie Marius, die Giraffe, waren auch die Löwin und die Säbelantilope in Odense zum Zeitpunkt ihres Todes nicht alt oder krank, sondern jung und fidel. Man könnte jetzt denken, das Töten sei eine Eigenart skandinavischer Zoos. Doch das stimmt nicht. Zwischen 3000 und 5000 Nachwuchstiere, so schätzt der Zooverband EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), werden in europäischen Tierparks im Laufe eines Jahres entweder eingeschläfert oder geschlachtet und verfüttert. Die Praxis wird jedoch gemeinhin verschwiegen, und es sind nur einige dänische Zoos, die die Tierleichen zwecks Bildung ihrer Besucher nutzen.

Die Vorführung in Odense gibt daher einen Einblick nicht nur in die Anatomie zweier Exoten, sondern auch in das Innenleben zoologischer Gärten.

Was Besucher in einem Zoo zu sehen bekommen, hat sich im Laufe der vergangenen Jahre beträchtlich verändert. Wege, über die sie früher an tristen Käfigen entlangspazierten, führen heute nach „Manitoba“, „Jungola“, „Serenga“, „Gondwanaland“ oder auch auf den „Afi Montain“. Am Rande mancher Innenstadt ballen sich die Landschaften sämtlicher Kontinente der Erde. Savanne und Dschungel, Tundra, Taiga, Pampa, Antarktis, Outback.

Wie sieht der Zoo der Zukunft aus?

Ein Zoobummel – inszeniert als Weltreise an einem einzigen Tag: Während ein Tiermuseum heutzutage die Gesellschaft nicht mehr ins Herz trifft, hat das neue Konzept Erfolg. Rund 35 Millionen Besucher zählten allein Tierparks in Deutschland im vergangenen Jahr. Mehr als alle Bundesligastadien zusammen.

Doch anders als ein Fußballspiel soll ein Zoo den Menschen nicht nur die Freizeit vertreiben. Die Haltung wilder Tiere in Gefangenschaft („in menschlicher Obhut“, wie Zoosprecher sagen) bedarf der Rechtfertigung: So wollen Zoos auch Arten schützen, Besucher bilden, Forschern helfen.

Das alles unter einen Hut zu bekommen klingt kompliziert und ist es auch. Die hohen Besucherzahlen, sie zeugen auch von einem großen Bedürfnis, das zahlreiche Menschen in ihrem Alltag nicht mehr stillen können. Von der Sehnsucht, Tieren nahezukommen.

Wie gestalten zoologische Gärten diese Begegnung? Wie sehen die Räume aus, in denen die Mensch-Tier-Beziehung heute verhandelt wird? Die Spanne ist groß. Vorführungen wie in Odense erzeugen auf sehr reale Art Nähe zum Tier: Sind nicht seine Organe die gleichen, die auch uns am Leben halten? Am anderen Ende des Spektrums: der Zoo als Vergnügungspark, mit Wildtieren in der Statistenrolle.

Fast immer aber betritt man hinter dem Kassenhäuschen eine Welt der Illusion. Wie in Leipzig, wo der Zoo zur Einweihung einer Hochgebirgs-Anlage geladen hat. Unter einem tiefblauen sächsischen Himmel flattern, gut 110 Meter über Normalhöhennull, tibetische Gebetsfähnchen. Sie markieren den Eingang zum Himalaya. Askar und Chandra, zwei junge Schneeleoparden, leben hier; im Nachbargehege sind Rote Pandabären untergebracht. Beim Stehempfang nach den Eröffnungsreden gibt es Häppchen und exotische Fruchtsäfte, Jörg Junhold stürzt ein großes Bier.

Junhold ist ein kräftiger Mann mit grau meliertem Bart, 55 Jahre alt. Der Silberrücken im Zoo, so heißt es, trommelt sich auf die Brust, sobald der Zoodirektor am Gorillagehege auftaucht. Von seinen Mitarbeitern wird er nur „der Chef“ genannt.

1997 trat der gelernte Tierarzt seine Stelle in Leipzig an. Der Zoo war damals alt und marode, Junhold war Deutschlands jüngster Zoodirektor und – wie er selber sagt – „größenwahnsinnig“. „Jeder andere hätte den Laden sofort dichtgemacht.“ Jörg Junhold nahm sich vor, Leipzig „in die Weltliga zu führen“.

Junhold trinkt und redet. Zwischendurch schüttelt er Hände. Die der Leipziger Bürgermeisterin für Kultur. Die des Präsidenten vom Förderverein der Freunde des Zoos. Die des Leiters vom WWF Deutschland. Wichtige Kontakte für Junhold, denn ihre Institutionen finanzieren sein weit über 100 Millionen Euro teures makeover mit.

Afrika und Asien. Pongoland, eine Anlage für Primaten. Gondwanaland, die Tropenhalle. Zuletzt Südamerika: Pantanal, Pampa, Patagonien. Nach und nach hat in den vergangenen 20 Jahren die Welt Einzug in Leipzigs Innenstadt gehalten.

Wie sieht er also aus, Junholds „Zoo der Zukunft“? Hinter seinem breiten Rücken ragt die Silhouette des neuen Himalaya auf. 4,8 Millionen Euro hat die Anlage gekostet. Das meiste Geld steckt in den Gehegen für die Schneeleoparden: eine Geröllwüste, größer als zwei Tennisplätze, umrahmt von 12 Meter hohen Kunstfelsen. Das zerklüftete Terrain wirkt so, als hätte jemand in einer Art dreidimensionalem Copy-and-paste-Vorgang ein Stück asiatisches Hochgebirge in die sächsische Großstadt versetzt.

Der Trend: Landscape Immersion

Landscape Immersion: So nennen Zooprofis das Designprinzip, nach dem sich rund um den Globus Tiergärten in Mosaike aus ikonischen Naturräumen verwandeln. Landscape bedeutet, klar, Landschaft. Immersion lässt sich mit Eintauchen übersetzen. Die Idee, ein Tier vor einer Landschaft zu zeigen, ist eigentlich sehr alt. Neu ist der Gedanke, den Menschen mit in die Heimat des Tieres zu nehmen. Worauf kommt es dabei an?

Unter die ersten Himalaya-Besucher mischt sich ein Mann, der zwischen den bunten Freizeitmenschen auffällt. Peter Rasbach trägt ein blütenweißes Hemd, einen dunklen Anzug und ein sorgfältig zum Strich gestutztes Kinnbärtchen. Er ist der Architekt der Anlage. Sein Büro hat Rasbach im Ruhrgebiet, seine Klientel sitzt über die halbe Welt verteilt: Zoomanager und -direktoren, die, sagt Peter Rasbach, sich auf ihren internationalen Tagungen ständig über den Weg liefen. „Da heißt es dann: Kennst du einen, der Elefanten kann?“ Peter Rasbach kann Elefanten. Er kann auch Schimpansen und Koalas – der Himalaya ist eine von fast 100 Zoolandschaften, die er in den vergangenen zwei Jahrzehnten entworfen hat.

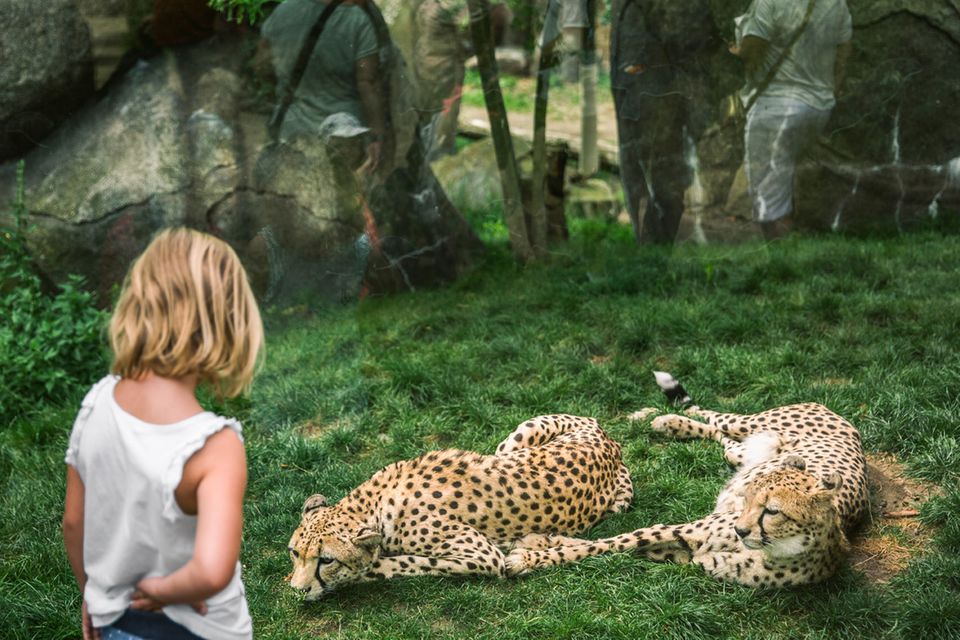

Wichtig, sagt Rasbach, sei zunächst nicht, was man sieht, sondern was man nicht sieht. Schieber, Futternäpfe, Wasserhähne, Tierpfleger, die Mist wegkarren: So gut wie alles, was neben den Tieren einen zoologischen Garten ausmacht, ist aus dem Blickfeld der Besucher verschwunden. Der Zoogänger soll auch keine anderen Zoogänger sehen, die aus einem anderen Blickwinkel auf das Gelände gucken. Vor allem jedoch gibt es keine Gitter. Mensch und Tier trennen im Himalaya Glas und ein dünnes Stahlnetz, das man – ähnlich wie ein Spinnengewebe – nur dann sieht, wenn man es fokussiert.

Was also fällt ins Auge? Zuerst ein windschiefer Staketenzaun. Er hält Besucher davon ab, in das Stahlnetz zu laufen, und ist zugleich schon ein Teil der Illusion, die Rasbach geschaffen hat. Eine kleine Geschichte erzählt er. Sie beginnt mit den Gebetsfähnchen: die Einreise in das fremde Gefilde. Nun befinden wir uns auf einer einsamen Berghütte und entdecken jenseits der Umfriedung: einen Schneeleoparden.

Alles an dieser Anlage wirkt zufällig. Nichts ist es. Der nackte verwitterte Baum zum Beispiel, der quer im Geröll liegt, als hätte ihn gerade ein Sturm gefällt: Er lenkt den Besucherblick pfeilgleich auf eine Höhle, und in der Verlängerung weist er auf einen Felsvorsprung. Schneeleoparden nutzen Erhöhungen als Ansitz, von dem aus sie versuchen, sich der Beute zu nähern. Höhle und Vorsprung sind die Lieblingsplätze von Askar und Chandra; die beiden Schneeleoparden liegen dort, als hätte Rasbach es extra so arrangiert. Im Winter werden die Höhlenplätze von unten erwärmt. Das bewirkt, dass die Tiere sich im Sichtfeld des Besuchers aufhalten.

Moderne Zoos sind gitterlos

Bis weit ins 20. Jahrhundert glichen Zoos belebten Naturkundemuseen. Die meisten Tiere saßen hinter Gitterstäben oder Panzerglas, auf nacktem Beton oder Kacheln. Es war die Zeit, als Tierparks vor allem Wildfänge zeigten. Tiger aus dem fernen Sumatra; Elefanten, mit dem Schiff aus Simbabwe nach Deutschland verfrachtet; Schimpansen, gefangen im Kongo. Exotisch waren dabei nicht nur die Arten, sondern auch ihre Krankheiten und Parasiten. Zugleich waren die Tiere extrem anfällig für Erreger in der Fremde: Sie zu halten wie Nutz- oder Versuchstiere war auch der Hygiene geschuldet.

Jedenfalls mussten sich Wildtiere, in Freiheit geboren, plötzlich an ein Leben in sterilen Ställen oder Käfigen anpassen. Während ihre im Zoo gezeugten Nachfahren heute durch Attrappen einer Heimat laufen, die sie aller Wahrscheinlichkeit nach nie in natura zu sehen bekommen. Paradox, oder?

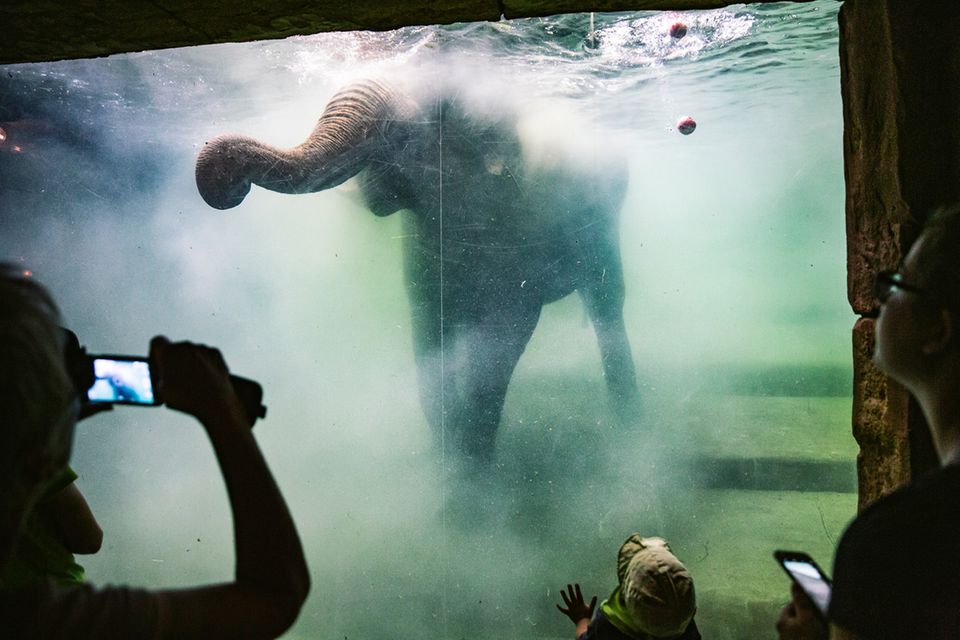

Im Zoo von Odense watscheln Königspinguine unter einem künstlichen stahlblauen Himmel durch echtes Eis. Der Zoo Zürich hält Asiatische Elefanten in einer schwülwarmen Tropenhalle. Hunderte in die gigantische Holzkuppel eingelassene Oberlichter sollen die Lichtstimmung eines Regenwalds erzeugen.

In Emmen, Niederlande, umgeben Felsblöcke eine Sandfläche („Serenga“). Sie wirken mit ihren Quarzen so natürlich, dass selbst ein Geologe sie mit bloßem Auge nicht von echten Felsen zu unterscheiden weiß.

Es gibt ein Merkmal moderner Zoos, das besonders tierfreundlich zu sein scheint, in Wirklichkeit aber dem Menschen gefallen soll: der Wegfall sichtbarer Barrieren. Moderne Zoos sind gitterlos. Jedoch nicht, weil Gitterstäbe Tiere ein-, sondern weil sie Menschen ausgrenzen. Weil ein Wildtier, das hinter Gittern steckt, bei Menschen nicht Interesse und Bewunderung weckt, sondern Mitleid, Schuldgefühle, die Erinnerung an ein trauriges Rilke-Gedicht. Weil ein Selfie mit Tiger, Eisbär, Gorilla wenige Likes bekommt, wenn darauf Käfigstangen zu sehen sind.

Für die Tiere bedeuten gitterloses Gehege weniger Freiraum

Für ein Zootier allerdings bedeutet ein gitterloses Gehege nicht automatisch mehr Freiheit. Im Gegenteil. Für die Freigehege von Raubtieren, aber auch von Primaten und Elefanten haben sich etwa Wassergräben als Begrenzung durchgesetzt. Das bedeutet: Am frühen Abend, wenn der Zoo schließt, müssen die Tiere in ihre Innengehege. Dabei werden zahlreiche Arten erst in der Dämmerungszeit aktiv. Blieben sie jedoch draußen, dann bestünde die Gefahr, dass sich ein Lebensmüder ihnen zum Fraß vorwirft.

Im Wassergraben, der die Schimpanseninsel im Odenser Zoo umgibt, sind bereits zwei Schimpansen ertrunken. Im Leipziger Zoo gelang im Jahr 2016 zwei jungen Etosha-Löwen der Ausbruch. Einem, Motshegetsi, wurde das Durchschwimmen des Grabens oder der Sprung darüber zum Verhängnis. Er musste erschossen werden. Unvergessen: Harambe. Im Mai 2016 wurde der Silberrücken im Zoo von Cincinnati, USA, zur Strecke gebracht. Zuvor war ein dreijähriger Junge in den Graben des Gorillageheges geklettert (dem Kind geht es gut).

Zoo-Architekt Peter Rasbach sagt, dass seine Anlagen natürlich den Menschen gefallen sollen. Er baue jedoch auch stets jenes Element ein, das für eine Art unverzichtbar ist. Elefanten lieben Wasser. Steinböcke schätzen einen felsigen Untergrund. Schneeleoparden mögen abschüssiges, zerklüftetes Terrain.

Doch selbst in naturnächster Umgebung können zahlreiche Tiere wenig von ihrem natürlichen Verhalten zeigen. Wandertiere können nicht wandern. Raubtiere nicht jagen. Fluchttiere nicht flüchten. Warum also ihnen nicht wenigstens das gewähren, was in Freiheit großen Raum im Leben von Säugetieren einnimmt? Die Paarung nämlich und die Aufzucht der Jungen.

Platz ist der limitierende Faktor für die Kapazität der Gehege

Zurück nach Odense, Dänemark, wo Sofie Berg Hansen und Jeanette Hedeager mit blutigen Schürzen wie Metzgerinnen hinter ihrer Auslage stehen. Vor ihnen: Lebern, Herzen, Zungen, Füße, Köpfe von Löwin und Antilope. Ein Vater nimmt seine Jungs, fünf und sieben Jahre alt, an die Hand, und läuft nach vorn. „Wo sonst kann ich ihnen zeigen, dass zum Leben auch der Tod gehört?“

Die Löwin, die sie an diesem sonnigen Mittag zerlegt haben, kam an einem Märztag des Jahres 2016 zur Welt. Zwölf Monate später betäubte sie der Zootierarzt mit einem Pfeil und schläferte sie ein. Genauso verfuhr er mit ihrem Bruder (der ebenfalls tiefgefroren wurde, um später aufgetaut und vor Publikum seziert zu werden). Das Männchen zeigte bereits den Ansatz einer Mähne, ein Zeichen beginnender Geschlechtsreife. In der Natur verlassen Jungtiere zu diesem Zeitpunkt ihr Rudel. Wenn sie ihn erleben.

In freier Wildbahn überleben von zehn Jungtieren im Schnitt eines oder zwei. Kindstötung, Feinde, Krankheiten, das Angebot an Nahrung regulieren die Bestände. In einem zoologischen Garten dagegen existieren weder Feinde noch Futternot. Platz ist hier der limitierende Faktor – die Tragekapazität eines Geheges.

Eine Schlüsselfrage modernen Zoomanagements lautet aus diesem Grund nicht: Darf man Zootiere töten? Sondern: Soll man mit ihnen züchten? In Odense entscheidet Nina Collatz Christensen darüber. Doch eigentlich muss man die Antwort der Chefzoologin gar nicht erfragen. Es reicht, wenn man durch den Odenser Tierpark spaziert, vorbei am Giraffengehege, über eine kleine Brücke. Von hier aus hat man einen guten Blick in das Freigehege der Löwen: Auf einem besonnten Hügel wuseln Jungtiere um ihre Eltern.

Rund 400 Tiere wurden 2011 in europäischen Zoos gestohlen

Fast alle Tiere, die heute Zoos bevölkern, sind auch in einem Zoo geboren. Bestände bedrohter Arten durch Wildfänge aufzufrischen, verbietet seit den 1970er Jahren das Washingtoner Artenschutzübereinkommen. Um Inzucht zu vermeiden und möglichst viel des Erbguts der Gründertiere über die Generationen zu retten (Ziel: mindestens 90 Prozent über einen Zeitraum von 100 Jahren), tauschen Zoos ihre Tiere untereinander aus.In den Wirtschaftswunderjahren des 20. Jahrhunderts, als zahlreiche Zoos gegründet wurden, war die Abgabe kein Problem. Aber heute einen Löwen loswerden? Jeder große Zoo hält die Raubkatzen. Und sie vermehren sich in Gefangenschaft gut. Nina Collatz Christensen, die Odenser Chefzoologin, sagt, sie könnte die Geschlechter selbstverständlich trennen. Die Tiere sterilisieren lassen. Chemische Verhütung einsetzen. So handhaben es einige Zoos in den USA. Die Folge: Viele der Bestände sind überaltert, Nachzuchten unmöglich.

Fruchtbarkeit lässt sich nicht einfach an- und ausknipsen. Die Fitness der Population ist für Collatz Christensen nicht der einzige Grund zu züchten. Es geht ihr auch um das Wohl der Individuen. „Kinderlosigkeit“, sagt sie, „macht Tiere krank. Körperlich und seelisch.“ Paarung und Aufzucht ermögliche ihnen, ein gesundes Verhalten zu zeigen. „Das betrifft übrigens nicht nur die Eltern. Jungtiere bringen Leben in die ganze Gruppe!“ Am Ende betont die Biologin, wie sehr sie das Gespräch genossen habe. „Ich rede so gern über das Thema!“

Wahrscheinlich gibt es keines, das Zooprofis häufiger diskutieren. Auf ihren Konferenzen kauen es die Direktoren immer wieder durch – hinter verschlossenen Türen. Dabei geht es nicht nur um das Töten, sondern auch um den Shitstorm, der folgt, wenn Fälle publik werden – wie beim Tod des Giraffenbullen in Kopenhagen (intern: „Mariusgate“).

Der Leipziger Zoochef Jörg Junhold räumt zwar ein, dass überzählige Tiere auch in seinem Park getötet werden. „Egal, ob du fünf Hektar hast oder 500 – irgendwann stößt du an deine Grenze“. Zahlen, konkrete Fälle aber nennt er lieber nicht.

Eine öffentliche Sektion wie in Dänemark? „In Deutschland undenkbar.“ Die Deutschen, glaubt Junhold, haben ein schizophrenes Verhältnis zum Tier. „Einerseits schreien die Leute Iiih!, wenn wir ganze Küken verfüttern. Und nach dem Zoobesuch? Gehen sie zu McDonalds und bestellen Chicken Wings.“

Hinter den Kunstfelsen ist der Zoo ein Versorgungsbetrieb

Man könnte eine Geschichte über Zoos auch mit lauter Einerseits-andererseits-Sätzen füllen. Zoogäste lieben, einerseits, Tierbabys. Andererseits macht sich kaum jemand Gedanken, was aus ihnen wird, wenn sie ausgewachsen sind.

Einerseits zieht im schnellen globalisierten Zeitalter die Idee eines Turbo-Welttrips. Andererseits sieht man in großen Zoos Kinder unterwegs heulend zusammenbrechen, erschlagen von den unterschiedlichen Eindrücken.

Da ist eine Gesellschaft, der, einerseits, beim Anblick von Gitterstäben das Herz blutet, die sich großzügige Gehege wünscht, mit Verstecken, in denen sich gestresste Tiere vor Blicken retten können. Andererseits hören der Tierpfleger Steffen Tucholski und seine Kollegen keine Beschwerde so häufig wie diese: „Hörnse mal, ich lauf den ganzen Tag durch den Zoo, hab dafür viel Geld bezahlt – aber ich seh gar keine Tiere!“ Steffen Tucholski arbeitet seit sieben Jahren im Leipziger Zoo. Gerade läuft er an einer Reihe von Käfigen entlang – den Innengehegen der Schneeleoparden. Denn hinter den Kunstfelsen des Himalaya existiert er weiter: der Zoo als Versorgungsbetrieb. Mit Pflegern und Gittern, Schlössern und Schiebern. „Abschiebern“ nennen es Tierpfleger, wenn sie Tiere ins Freigehege lassen. Das hat Tucholski an diesem Morgen mit Askar, dem Männchen getan.

Das Weibchen, Chandra, wurde am Tag zuvor geimpft. Jetzt liegt es auf einem Sims in seinem Käfig, neben ihm ein Haufen Erbrochenes. „Du Arme“, sagt Tucholski mit sanfter Stimme. Er öffnet den Schieber zum Nachbarkäfig. „Nicht schlimm. Warte, das mach ich gleich weg.“

Steffen Tucholski ist 33 Jahre alt, ein jungenhafter, sympathischer Mann, der gern und offen über seine Arbeit redet. Über das Wirrwarr der Widersprüche, das sein Alltag ist. Der Tierpfleger sagt: „Ich liebe meinen Beruf, aber, und das klingt jetzt bestimmt komisch, ich wünschte, es müsste keine Zoos geben.“

Zoos werden immer mehr zum Back-up für bedrohte Bestände

Seit 1970 haben sich die Bestände der Wirbeltiere – dazu gehören Fische, Vögel, Amphibien und Säugetiere – weltweit halbiert. Und mehr als 27.000 Tierund Pflanzenarten sind laut der Weltnaturschutzorganisation IUCN vom Aussterben bedroht. Und das sind lediglich die bekannten Spezies. Ungefähr hundert Arten verschwinden Schätzungen zufolge täglich von der Erde, viele davon bevor sie überhaupt entdeckt werden.

Die Schuld an diesem massenhaften Sterben tragen wir, die Menschen. Wir rotten die Arten aus. Unser Lebensstil trägt zum Wandel des Klimas bei, unsere schiere Zahl führt zum Schwinden der Lebensräume: Allein im vergangenen Jahr wurde eine Waldfläche größer als Java auf der Erde vernichtet. Es gibt einige, die illegal mit Wildtieren handeln, und nicht wenige, die diese Produkte kaufen.

So wird es einerseits immer wichtiger, gesunde Tiere in Zoos zu halten, als Back-up für bedrohte Bestände. Andererseits schrumpft die Chance, eine im Zoo gehegte Art tatsächlich auszuwildern. Als „Rettungs-Arche, die für immer auf See bleiben wird“ hat ein Reporter der „New York Times“ Tierparks beschrieben.

Tucholskis Schneeleoparden passen in dieses Bild: Zwei Jahre, rechnet ihr Pfleger, würde es allein dauern, ein in Mitteleuropa groß gewordenes Jungtier an das harsche Höhenklima im echten Himalaya zu gewöhnen. Und womöglich keine zwei Wochen, bis es dort Opfer von Wilderern würde. „Niemals“, ruft Steffen Tucholski, „würde ich eines meiner Tiere dafür hergeben!“

Sein Mobiltelefon brummt; ein Handwerker muss noch einmal an den Zaun des Himalaya. Tucholski soll dabei sein, Sicherheitsvorschrift. Kaum steht der Pfleger in seinem grünen Zoo-T-Shirt vor der Anlage, da pirscht sich ein Besucher an.

„Junger Mann, was würde passieren, wenn Sie da jetzt reingingen?“ Ein zweiter fragt: „Gerade sieht man ja nur den Schwanz, wie groß ist denn das ganze Tier?“ Ein dritter: „Dürfen wir uns schon auf Nachwuchs freuen?“ Die Menschentraube um Tucholski schwillt an. Der Pfleger strahlt. „Wenn nur einer jetzt nach Hause geht und ‚Schneeleopard‘ googelt, war’s ein gelungener Tag.“

2016 wurden rund 350 Individuen aus europäischen Zoos ausgewildert

Das Zootier als Botschafter seiner Art: Hört man Tucholski länger zu, kommt einem das nicht mehr wie eine Phrase vor, sondern wie ein Glaubenssatz, aktueller denn je. Nach außen hin, für den Besucher, mag zählen, ob ein Tierpark Pandas hält, eine Weltreise verspricht oder den Eintrittspreis erhöht hat. Die meisten Insider aber messen die Qualität eines Zoos daran, was er für die Rettung der Arten tut. Welche Schutzprojekte er vor Ort, im wahren Afrika, im echten In dien initiiert oder unterstützt – und ob er bei seinen Gästen ein Bewusstsein fördert für die Not da draußen.

Und deshalb blicken einige Zoodirektoren nun besorgt nach Emmen in den Niederlanden, wo, nicht weit hinter der Grenze zu Deutschland, ein Zoo entstanden ist, von dem sie befürchten, er könnte sich als wegweisend für die Branche erweisen.

Wildlands nimmt die Besucher nicht mit auf Weltreise. Hier geht man auf Expedition. Die Pommesbuden sind hier keine Pommesbuden, sondern Proviantstationen, die Mr. Layos oder Kilima Food & Drinks heißen. Wildlands liefert auch gleich die Erklärung dafür mit, weshalb man in Wildlands gestrandet ist. Ein Flugzeugwrack. Eisenbahnwaggons, die es aus den Schienen geworfen hat.

Umsteigen also. In einen alten Lkw, der einen unter lautem Motorgetöse durch die Savanne „Serenga“ karrt. In eines der Boote, die auf dem „Rimbula River“ kreisen. Um diese Scheinwelt nicht zu zerstören, verzichteten die Betreiber anfangs sogar darauf, Schilder aufzustellen, welche Tiere Wildlands bevölkern. Inzwischen gibt es sie. Nur: Niemand hält hier inne, um die Namen zu lesen.

Wildlands spiegelt die ruhelose Gesellschaft, deren Mitglieder noch in ihrer Freizeit hektisch von Attraktion zu Attraktion hetzen. Immer auf Achse, stets getrieben von der Angst, etwas zu verpassen. Seit dem vergangenen Jahr gibt es in dem Emmener Tierpark sogar eine Achterbahn. Aus schwindelerregender Höhe können die Menschen runtergucken – auf Elefanten, Giraffen, Breitmaulnashörner.

Was ist „der Unterschied zwischen Wildlands und einem Zirkus?“, sinniert Sven Hammer. „Ich behaupte, es gibt keinen. Überlegen Sie mal, welche Message nehmen die Leute aus Emmen mit? Dass Tiere die Clowns dieser Welt sind?“

Auch Sven Hammer führt einen Zoo. Es ist ein kleiner Tierpark. Er steht am Rande von Görlitz. Auch sein Zoo hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Vorher hat Hammer lange nachgedacht. Weniger über Tiere als über Menschen. Über die Frage: Wo holen wir unsere Besucher eigentlich ab? „Ich erzähl Ihnen mal ’ne Geschichte.“

Ein Junge, sechs, sieben Jahre alt, steht vor dem Aquarium im Görlitzer Zoo. Er hat einen kleinen Fisch fixiert. Dann beginnt er, seinen Daumen und seinen Zeigefinger über die Glasscheibe zu grätschen. „Mama!“, ruft das Kind schließlich entnervt. „Wie ziehe ich den Fisch größer?“

Wenn Sven Hammer heute sagt, dass er Menschen und Tiere einander wieder näher bringen will, dann meint er das wörtlich. Besucher seines Zoos sollen zumindest die Nutztiere riechen, anfassen, füttern, ihnen in die Augen sehen können.

Schon lange flattern in Görlitz tibetische Gebetsfähnchen. Sie markieren allerdings nicht den Eingang zum Himalaya, sondern das Zentrum eines Dorfs. Yaks, Schafe, Schweine, Kaschmirziegen, Kamele leben hier. Daneben auf dem Oberlausitzer Bauernhof gibt es auch Kühe. „Eine Kuh, eine Kuh!“, rief neulich eine Mutter. „Endlich kann ich dir mal eine Kuh zeigen!“

Ein Rundgang durch Sven Hammers Tierpark dauert, gemächlichen Schrittes, eine halbe Stunde. Fast alle Besucher bleiben einen halben Tag. Hocken sich an den Storchenteich. Beobachten Honigbienen, die ihren Stock anfliegen. Oder gehen in die „Futterkiste“, den Zooimbiss. Die Kartoffeln, die dort serviert werden, stammen aus der Region, das Fleisch kommt aus Biobetrieben. Und Getränke zum Mitnehmen gibt’s in Mehrwegbechern.

Und so bietet der Görlitzer Tierpark zwar keinen Kurztrip rund um den Globus, dafür aber die Möglichkeit, einiges über die Zusammenhänge in der Welt zu begreifen.