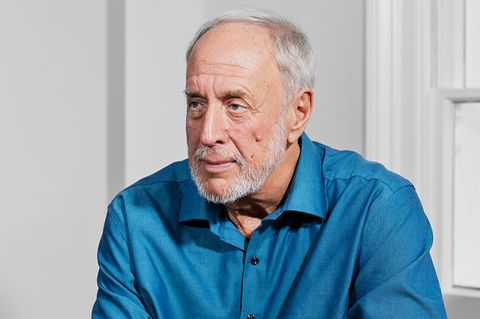

Herr Potthof, 25 Jahre Gen-ethisches Netzwerk. Haben Sie Grund zum Feiern?

Aber sicher. Wir haben erreicht, dass die Auseinandersetzung um die Gentechnik nicht im Geheimen stattfindet. Wir informieren die Menschen und versetzen sie in die Lage, mitzudiskutieren. Das Gen-ethische Netzwerk war bei seiner Gründung die erste Organisation dieser Art. Und es ist für einen Verein wie den unseren schon ein Erfolg an sich, 25 Jahre durchgehalten zu haben. Spenden sind immer willkommen! (lacht)

Welche Erfolge können Sie konkret für sich reklamieren?

Anders als etwa beim Einsatz der Stoffe, die die Ozonschicht zerstörten, gab es bei der Gentechnik eine vorausschauende Risikobewertung. Über die Gefahren wurde nachgedacht, bevor manipulierte Bakterien eingesetzt, bevor veränderte Pflanzen großflächig angebaut wurden. Die Debatte hat sich niedergeschlagen im Gentechnik-Gesetz und in der europäischen Freisetzungsrichtlinie. Dass diese gesetzlichen Regelungen existieren, daran haben Menschen mitgewirkt, die dem Gen-ethischen Netzwerk eng verbunden sind. Als weiteren Erfolg würde ich die Kampagne "Essen aus dem Genlabor - natürlich nicht!" nennen, mit der wir schon Ende der 1980er Informationen über die Risiken manipulierter Grundnahrungsmittel in die Bevölkerung getragen haben.

Zumindest für die Medizin scheint unsere Gesellschaft doch Frieden mit der Gentechnik geschlossen zu haben?

Das gilt für Medikamente, die mit gentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellt werden. Aber dass diese Anwendung kaum jemanden mehr aufregt, liegt ja auch daran, dass die prophezeite Revolution in der Arzneimittelforschung ausgeblieben ist. De facto sind 120 bis 150 gentechnisch hergestellte Arzneien auf dem Markt. Die meisten beruhen aber auf alten Wirkstoffen, die früher chemisch hergestellt wurden. Dass durch die Technologie selbst etwas Neues entstanden ist, bildet eine ganz große Ausnahme.

Auf der anderen Seite werden Gentests schneller, billiger und einfacher zugänglich. Jüngst erst meldeten Mediziner, dass sich bereits im Blut der Mutter nachweisen lasse, ob ein Embryo an Trisomie 21 erkrankt ist.

Die Selektion wird dadurch wieder ein Stück einfacher. Dahinter steckt letztlich ein Bild vom Leben ohne Krankheit, ohne Behinderung und die Idee, Eltern hätten ein Recht auf ein gesundes Kind. Wir müssen uns dem stellen, dass Menschen für sich persönlich entscheiden, die Methoden der Reproduktionsmedizin und pränatalen Diagnostik zu nutzen. Aber uns geht es nicht so sehr um die Einzelfälle, sondern um die Frage: Soll der Gesetzgeber, soll die Gesellschaft das auch befördern? Oder sollen wir restriktiv mit neuen Technologien umgehen, auch wenn wir wissen, dass Teile der Bevölkerung ihnen aufgeschlossen gegenüberstehen? Und wir sind da ganz klar der Meinung, ja, wir sollten restriktiv damit umgehen.

Große Agrar-Firmen wie Monsanto behaupten, sie bekämpfen mit der Gentechnik den Welthunger und können damit gleichzeitig die Umweltbelastung durch die Landwirtschaft reduzieren. Dürfen wir ihnen das glauben?

Ich denke nicht, dass sie uns das bewusst vorlügen. Sie glauben tatsächlich, dass sie etwas gegen den Hunger tun. Sie sind aber festgelegt auf eine bestimmte Strategie, die sehr materialistisch, sehr technikorientiert ist. Und sie setzen damit auf das falsche Pferd. Die staatliche und private Agrarforschung ist zu stark auf die Biotechnologie fokussiert. Und die Konzerne verfolgen das Ziel einer Privatisierung der genetischen Ressourcen, indem sie die Patentierung gentechnisch veränderter, aber auch konventionell gezüchteter Pflanzen vorantreiben. Die Akteure auf dem Feld, Monsanto etwa oder BASF, kommen alle aus der Chemiebranche. Und die kennen sich wahnsinnig gut mit Patenten aus, die haben riesige Patentabteilungen.

Wohin geht die Reise der grünen Gentechnologie?

Die Industrieunternehmen stellen die Landwirtschaft der Welt auf den Kopf. Sie eignen sich nicht nur die genetischen Ressourcen an, sondern auch die Landressourcen. Sie kaufen Landrechte im großen Stil.

Und Sie wollen als kleine Organisation etwas gegen die mächtigen globalen Unternehmen ausrichten?

Natürlich. Es gibt ja nicht nur uns allein. Wir sind eingebunden in europäische und globale Netzwerke. Wenn ich in dem Netzwerk per Mail eine Fachfrage stelle, habe ich drei Stunden später eine qualifizierte Antwort. Die Unternehmen haben mehr Geld und buntere Broschüren. Aber wir sind inzwischen ganz schön viele. Und wir haben eine große Schwarmintelligenz.

Interview: Klaus Bachmann und Peter Carstens

Die Homepage des Gen-ethischen Netzwerks: www.gen-ethisches-netzwerk.de.

Aktuell auch: www.fingerwegvonmeinerdna.de