Herr Dr. Schimmels, jedes Jahr werden vor der Nord- und Ostseeküste Millionen Kubikmeter Sand aus dem Meer entnommen und an den Stränden aufgespült. Nur so können viele Nordseeinseln und Küstenabschnitte bestehen. Wie wird das gemacht?

Dr. Stefan Schimmels: Der Sand kann grundsätzlich mit zwei verschiedenen Verfahren vom Meeresgrund abgesaugt werden. Zum einen kann man auf einer großen Fläche eine relativ dünne Schicht Sand, etwa 20 bis 50 Zentimeter, abtragen – so wird das zum Beispiel in der Ostsee Mecklenburg-Vorpommerns gemacht. Man hat also den Effekt, nicht tief in das Ökosystem einzugreifen, aber sehr großflächig. Auf der anderen Seite kann man Sand aus der Tiefe entnehmen, wie zum Beispiel vor Sylt. Der Sand wird nur an einer Stelle abgesaugt, es entstehen tiefe Krater, sogenannte Entnahmetrichter.

Aber was genau ist das Problem dabei? Kann es uns nicht egal sein, dass irgendwo im Meer große Sandtrichter entstehen?

Vor Sylt haben sie Durchmesser von mehreren 100 Metern, sind zwanzig bis dreißig Meter tief und es dauert mindestens Jahrzehnte, bis sie sich wieder füllen – wenn sie das überhaupt wieder vollständig tun. Außerdem füllen sie sich nicht mit dem Sand, der vorher dagewesen ist; es lagert sich viel feineres Material ab. Man beobachtet also zwei Effekte: Der ursprüngliche topografische Zustand stellt sich erst nach vielen Jahrzehnten wieder ein – und es lagert sich ein ganz anderes Sediment an.

Wie Sand entnehmen? Wie Sand aufschütten?

Nicht nur die Frage, wie man am umweltverträglichsten Sand aus dem Meer nehmen kann, sondern auch, wie man es am umweltverträglichsten auf dem Strand verteilt, treibt Forscher um.

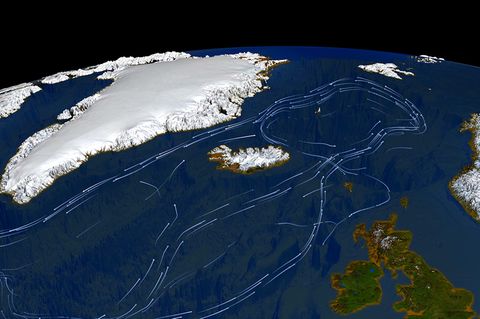

Wird auf Sylt der Sand über dicke Rohre direkt an den Strand gespült und in dem Bereich, auf den keine Wellen brechen, verteilt, geht man zum Beispiel in den Niederlanden anders vor: Dort wird ein riesiger Berg Sand an einem Ort abgeladen, die Naturgewalten sollen ihn dann über dem Küstenabschnitt verteilen - eine sogenannte Mega-Aufspülung. Andernorts wird der Sand unter der Wasserlinie platziert und es ist dem Wind überlassen, wohin er die feinen Körner trägt. Oder aber es wird Sand kurz unter die Wasserlinie, also in die Wellen geschüttet, wo er sich verteilen soll.

Für Projekt Stencil Strategien und Werkzeuge für umweltfreundliche Sandaufspülungen als ‚low-regret‘ Maßnahmen unter Auswirkung des Klimawandels (STENCIL) haben sich Wissenschaftler aus verschiedensten Disziplinen zusammengetan, um den aktuellen Stand der Forschung abzubilden. Die Ergebnisse wurden unter anderem in einer Broschüre zusammengefasst.

Was folgt daraus für das Ökosystem unter Wasser?

Zum Beispiel können diejenigen Kleinstlebewesen, die sich in den grobkörnigen Sandschichten wohlgefühlt haben, nicht wiederkommen. Andere Arten jedoch, die feinkörnigeren Sand bevorzugen, können sich ansiedeln. Ob das jetzt in irgendeiner Weise gut oder schlecht ist, können wir bislang nicht beurteilen. Dennoch stellt die Sandentnahme einen Eingriff dar - und das ist der Punkt unserer Studie: Um seine Folgen wirklich beurteilen zu können, brauchen wir viel mehr langfristige Studien, besonders im Bereich der Umwelt.

Dementsprechend können Sie auch nicht sagen, welche Methode der Sandentnahme die naturverträglichste ist?

Nein, wir geben keine Empfehlung raus. Zum einen braucht es dafür noch weitaus mehr Perspektiven, zum Beispiel die soziologische oder ökonomische. Unsere Arbeit sollte den Status quo der Forschung besonders in Bezug auf die Umweltauswirkungen zusammenfassen und eine Hilfestellung für Entscheidungen liefern. Wir wollten über die Chancen, Stärken, Schwächen aber auch Risiken der einzelnen Verfahren informieren, können aber nicht sagen, welche Methode besser oder schlechter ist.

Was ist denn mit der ökonomischen Perspektive? Kostet das nicht jedes Jahr Unmengen an Geld?

Ja. Zwar haben wir den Gesichtspunkt Kosten bewusst ausgespart in unserer Analyse, was ich aber sagen kann: Allein die Insel Sylt spült jedes Jahr rund eine Million Kubikmeter Sand auf, das kostet rund sechs bis sieben Millionen Euro. Und weil Sand eine immer knapper werdende Ressource in der Baubranche ist, kann man davon ausgehen, dass diese Kosten im Laufe der Jahre immer weiter zunehmen werden. Dazu kommt der Klimawandel – besonders der steigende Meeresspiegel sorgt dafür, dass immer mehr Sand benötigt wird.

Steigende Kosten, keine dauerhafte Lösung für das Problem, unüberschaubare Folgen für das Ökosystem Küste – das klingt alles sehr negativ.

Das soll es gar nicht. Im Moment ist der herrschende Tenor der Wissenschaft: Sandaufspülungen sind sehr gute, weiche Küstenschutzmaßnahmen im Vergleich zu sogenannten harten Maßnahmen, also Wellenbrechern oder Deichen.

Gäbe es denn überhaupt eine Alternative?

Die eierlegende Wollmilchsau – also umweltfreundlich, kostengünstig und supersicher – gibt es nicht. Wir haben in den vergangenen Jahrhunderten Maßnahmen entwickelt, die aus der Perspektive eines Ingenieurs gut planbar und umsetzbar sind. In den Vergangenen Jahrzehnten sind ökonomische, soziologische und vor allem ökologische Aspekte hinzugekommen, die wir unbedingt beachten sollten. Deshalb müssen neue Ansätze her: Zum Beispiel muss das Ökosystem von Anfang an, bei der Planung eines jeden Projekts, eine große Rolle spielen. Um das bei Sandaufspülungen in der Nord- und Ostsee sinnvoll umsetzen zu können, braucht es jedoch deutlich mehr und deutlich langfristigere Forschung.