Auf dem Weg ins Paradies brennt die Sonne vom Himmel, es ist so feucht, dass das Atmen schwerfällt, und die Kleider kleben am Körper wie feuchte Handtücher. Schlingpflanzen wickeln sich um Beine und Arme, Dornen zerkratzen die Glieder, Blutegel saugen sich auf der Haut fest.

Zwei Rhinozerosvögel fliegen mit lautem Flügelschlag davon. Es klingt, als würde ein Zug über die Baumwipfel hinwegrauschen.

Je tiefer wir aber in den Wald gelangen, desto schütterer wird er. Das Dickicht weicht einem mit Laub bedeckten Waldboden, auf dem wir wie auf Kissen laufen. Baumriesen wachsen in den Himmel. Kaum ein Sonnenstrahl dringt hier durch das Laubdach; in dieser Welt ohne Horizont herrscht eine eigentümlich blau-grüne Dämmerung.

Nach zwei Stunden Fußmarsch erreichen wir unser Ziel: den letzten intakten Regenwald von Sarawak, im malaysischen Teil Borneos. Es ist einer der ältesten Regenwälder der Erde: 130 Millionen Jahre alt. Entsprechend artenreich ist er.

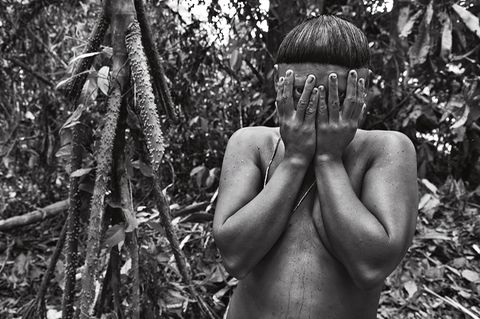

Wir folgen einem kaum sichtbaren Pfad bis zu einer Hügelkuppe. Da löst sich eine Gestalt aus dem Schatten: „Willkommen“, sagt ein muskulöser Mann von vielleicht 50 Jahren. Er heißt Peng Megut und gehört zum Volk der Penan oder Punan, wie sie auch genannt werden – zu einem der letzten Waldnomadenvölker Asiens.

Mit ihm sind der Fotograf Tomas Wüthrich und ich verabredet. Peng Megut trägt das pechschwarze Haar nach Sitte der Penan: ein Pagenschnitt, vorn kurz, hinten lang. Er läuft barfuß, die nackten, vernarbten Füße sind breit wie Autoreifen.

Der Häuptling ist bekleidet mit T-Shirt und Fußballshorts. An seiner rechten Hüfte baumelt ein Bambusköcher mit Giftpfeilen, an seiner linken ein Buschmesser. Sein Blasrohr hat er an einen Baum gelehnt. Ein Makake klettert an den Beinen des Mannes hinauf. Hinter ihm hockt die Familie auf dem Waldboden: seine Frau Uen, die Söhne Udi und Ulen, der Neffe Eruan. Dazwischen die Haustiere: ein Schweinsaffe, drei Javaneräffchen, fünf Hunde und das Kalb eines Muntjakhirsches, das sehr an ein Rehkitz erinnert.

Wie alt sie sind, wissen die Waldbewohner nicht. Alter, Zeit, das sind Begrifflichkeiten, die in ihrem Leben keine Rolle spielen. Das Datum der Geburt umschreiben die Penan so: „Der Tag, an dem das Kind aus dem Bauch der Mutter auf den Boden des Waldes fiel.“

Es war schwierig, hierherzugelangen. Die Regierung sieht es nicht gern, wenn Journalisten aus Sarawak berichten. Negative Presse schadet dem Geschäft: Seit Jahrzehnten lassen Politiker, bestochen von der Holzindustrie, die Urwälder abholzen und verdienen dabei Milliarden Euro.

Noch vor wenigen Jahrzehnten bedeckte Regenwald fast die gesamte Insel. Mittlerweile sind Millionen Hektar in Sarawak durch die höchst lukrative Ernte von Holzarten wie Ramin, Meranti, Belian und diversen Edelhölzern beeinträchtigt.

Bis zu 90 Prozent der Regenwaldfläche Sarawaks und des benachbarten Bundesstaats Sabah wurden gerodet, mehr oder weniger zerstört, mit Ölpalmen bepflanzt, von Straßen durchzogen. Allein in Sarawak schrumpfte die ungestörte Waldfläche zwischen 2001 und 2015 um 23 500 Quadratkilometer, eine Fläche von der Größe Siziliens. Übrig geblieben sind einige grüne Flicken, meist Nationalparks.

Sicherheitshalber haben wir die Route über das Sultanat Brunei gewählt, von dort fährt uns ein Taxi in die malaysische Küstenstadt Limbang. Weiter mit einem Geländewagen, vier Stunden lang durch monotone Palmölplantagen bis ins Gebiet der Holzindustrie. Dutzende Vierzigtonner, beladen mit Baumstämmen, fahren vor uns her oder kommen uns entgegen.

Wir durchqueren verwüstetes, vernarbtes Land. Manche Bergkuppen wirken wie Mönchstonsuren. Rote Schneisen durchziehen den Wald, von Bulldozern in die Hänge gepflügt, als hätte eine riesige Kralle Wunden in die Wildnis gerissen. An einem verlassenen Camp der staatlichen Ölgesellschaft Petronas hält der Wagen.

Von hier an geht es nur noch zu Fuß weiter in den Wald der Nomaden.

Bruno Manser bleibt illegal im Land

Die Penan haben sich von allen Urvölkern Borneos am längsten der modernen Lebensweise widersetzt. Tong Tana nennen sie ihre Heimat, das bedeutet Wald und Welt zugleich. Im Gegensatz zu anderen indigenen Völkern in Sarawak waren die Penan keine Kopfjäger, sie lebten früher weder in Häusern, noch betrieben sie Landwirtschaft. Sie pirschten mit Blasrohr und Giftpfeil durch die Wälder, jagten Bartschweine, ließen sich für ein paar Wochen nieder und ernährten sich von der Stärke aus dem Mark von Sagopalmen. Waren die abgeerntet, zogen sie weiter.

In diese unberührte Welt platzt im Spätsommer des Jahres 1984 ein 30-jähriger zivilisationsmüder Schweizer aus Basel. Ein Träumer auf der Suche nach einer Lebensweise ohne Geld und nach einem Dasein im Einklang mit der Wildnis. Ein ehemaliger Senner und Schafhirte, der die Waldnomaden treffen möchte, nachdem er über ihre Lebensweise gelesen hat.

Sein Name: Bruno Manser.

Als sein Touristenvisum abläuft, bleibt Manser illegal im Land. Er beginnt, wie die Penan zu leben: lernt ihre Sprache, jagt mit dem Blasrohr Bartschweine, trägt einen Köcher mit Giftpfeilen und einen Lendenschurz aus Baumrinde. Schließlich adoptiert ein Penan-Häuptling den seltsamen Weißen mit der John-Lennon-Brille. Bruno Manser hat sein Paradies gefunden. Dann aber kommen die Bulldozer der Holzfirmen. Der Kampf um den Wald beginnt. Er hält bis heute an.

Mehr als drei Jahrzehnte später zeigt Peng Megut auf Bäume, die mit einem roten X markiert sind. „Das war mein Onkel Selai. Er hat meinen Wald an Lee Ling verkauft“, sagt der Häuptling. Es ist zwei Jahre her, da seien die Bulldozer der Firma Lee Ling Timber in seinen Wald eingedrungen, der Vorarbeiter habe ihm ein Schriftstück präsentiert, das er nicht lesen konnte, und behauptet, Selai habe ihnen gestattet, Bäume zu fällen.

Seit diesem Tag ist Peng Megut auf dem Kriegspfad – gegen den eigenen Onkel und die Holzfirma. Entlang der Holzfällerstraßen hat er eine Barrikade aus Baumstämmen errichtet. Oft hält er dort tagelang mit seiner Familie Wache. Die Holzfäller fürchten sich vor dem störrischen Waldbewohner. „Die wissen, dass ich Giftpfeile bei mir trage“, sagt Peng Megut.

„Der Manager der Gesellschaft hat mir Geld geboten, Autos, Motorräder“, erzählt Peng. „Brauche ich nicht. Ich habe die hier“, sagt er und klopft auf seine Beine. „Die bringen mich überall hin, selbst dahin, wo Autos nicht hinkommen.“

Doch sobald er abrückt, rücken die Bagger wieder an. Viermal rissen die Bulldozer Pengs Barriere ein, und viermal baute er sie wieder auf. Ein Don Quijote des Dschungels. Jedesmal wurde die Holzfällerstraße länger, sein Reich kleiner.

Dann bekam Peng Megut Verstärkung von unerwarteter Seite. Seit November 2017 vertritt die auf Landrechtsprozesse spezialisierte Kanzlei des Anwalts und Oppositionspolitikers See Chee How seine und andere Penan-Sippen. Eine Kopie des Briefes seines Rechtsbeistands trägt er immer bei sich. Ein Analphabet und Nomade, bewaffnet mit Blasrohr und Giftpfeilen, der von einem der berühmtesten Anwälte in Sarawak vertreten wird: Das beeindruckt selbst Holzfirmen.

Peng Megut erzählt uns, dass dank des Anwaltsschreibens zwischen Lee Ling Timber und ihm seit April 2018 eine Art Waffenruhe herrsche. Ein kleiner Sieg, und doch nur ein Aufschub, das weiß Peng Megut. Ein Stück Papier wird die Holzkonzerne nicht dauerhaft aufhalten.

Etwas raschelt im Blätterdach. Ein Schönhörnchen. Peng, Udi und Ulen schieben langsam Giftpfeile in den Lauf ihrer Blasrohre, lautlos, invollendeter Eleganz. Udis Pfeil trifft den Nager an seiner Hinterpfote, nach einigen Minuten fällt das Tier tot vom Ast.

Als die Sonne untergeht, gelangt die Familie an eine Lichtung, die für die folgenden Tage ihr Zuhause sein wird. Hier wachsen Sagopalmen, aus deren Stämmen die Penan ihr Hauptnahrungsmittel gewinnen. Das stärkehaltige Mark schmeckt ähnlich wie Kartoffeln, es wird mit Wasser zu einem zähen, milchig schimmernden Brei gekocht.

Einige Schritte den Hang hinunter fließt ein Rinnsal, die einzige Wasserquelle. Peng, Udi und Ulen fällen mit ihren Buschmessern junge Bäume, um ein Lamin Toro, einen nach drei Seiten offenen Unterstand, zu bauen. Eine Plastikplane schützt sie vor Regen. Pengs Frau entfacht ein Feuer, füllt einen rußigen Teekessel mit Wasser und wirft das Schönhörnchen in die Flammen. Dort bleibt es, bis es verkohlt ist. Peng Megut sitzt am Feuer, pult mit der Spitze des Buschmessers Dornen aus seinen ledernen Fußsohlen und widmet sich dann den Blutegeln, die sich an ihm festgesaugt haben. Zum Abend essen gibt es Sago mit dem Hörnchen und die Reste eines Schuppentieres.

Probleme werden bei den Penan nicht angesprochen

Peng Megut und seine Sippe leben im Einklang mit der Wildnis, sie sind ein Teil von ihr. Eine Streitkultur, in der Probleme offen und direkt angesprochen werden, gibt es bei den Penan nicht. Ihre Sprache kennt keine Schimpfwörter und kein Wort für Besitz. Sie teilen alles; denn jeder Waldbewohner weiß, dass er irgendwann auf den anderen angewiesen sein wird. Teilen ist ein Überlebensmechanismus. Fasziniert notiert Bruno Manser 1984 in seinem Tagebuch: „Wer hat, der gibt, ohne dass ihn der andere darum bitten muss. Und wer nimmt, braucht nicht Danke zu sagen, Teilen ist eine Selbstverständlichkeit.“

„Wir sind frei“, sagt Peng. Er entfaltet ein Stück Baumrinde, darin eine rotbraune Paste, die er mit Wasser mischt: Pfeilgift. Sorgfältig schmiert er es auf die Pfeile und trocknet diese dann über dem Feuer. Ein Ritzer in die Haut, eine Berührung mit einer offenen Wunde wäre das Ende.

Uen lächelt ihren Mann und ihre Söhne an und reicht einen Topf mit gebratenen Fleischstücken herum. „Kuman!“, sagt sie. Esst! Es ist eine Mahlzeit, die begleitet wird von einem Urwald-Orchester: vom Flügelschlag des Rhinozerosvogels, dem Ruf des Argusfasans, dem Trompeten der Zikaden, den Schreien der Makaken.

Ich frage die Familie, ob sie mir von Bruno Manser erzählen können. Peng und seine Frau nicken. Uen ist die Tochter des Häuptlings Along Sega, der Manser lehrte, im Urwald zu überleben, und der den Schweizer schließlich adoptierte. „Ich war damals ein junges Mädchen“, sagt sie. Sie erinnere sich an einen humorvollen Mann mit einer sonderbaren Brille: „Er nahm mich mit auf die Jagd. Und er teilte alles mit uns, aß, was wir aßen, sprach unsere Sprache. Deshalb mochten wir ihn so sehr.“

Tagsüber überlappt eine schaurige Begleitmusik die Klänge der Natur: kreischende Motorsägen, aufheulende Bulldozer, das Geräusch fallender Urwaldriesen. Peng Megut lehnt sich an einen Baum und lauscht: Was seine Welt zerstören wird, kommt näher und näher. Schon 1985, im ersten Jahr nach seiner Ankunft, erkennt Manser, dass sein Garten Eden bedroht ist: Wald wird immer schneller gerodet. Die Lebensweise des Volkes steht auf dem Spiel. Viele Penan werden sesshaft und geben das entbehrungsreiche Leben als Nomaden auf.

Manser, die Penan zu mobilisieren. In tagelangen Fußmärschen zieht er von Sippe zu Sippe, klärt die Penan über ihre Rechte auf. Weil sie nicht schreiben können, wird er zu ihrem Sekretär; verfasst im Namen des Waldvolkes Protestschreiben, gibt Interviews, schreibt Artikel.

Die Penan wehren sich friedlich: Sie errichten Barrikaden, zu Hunderten, manchmal zu Tausenden versperren sie in den 1980er und 1990er Jahren mitunter monatelang Zufahrtsstraßen in ihre Heimat. Die längste Blockade hält über ein Jahr, bis sie von Polizei und Militär geräumt wird und einige Rädelsführer im Gefängnis landen.

Manser, der fließend Französisch, Deutsch, Englisch und Penan spricht, wird zum Helden der internationalen Umweltbewegung: Er ist der „weiße Penan“.

Der Rummel um ihn, die Presseberichte (Kasten) bedrohen die Einnahmequelle von Holzbaronen und korrupten Politikern.

Die malaysische Regierung erklärt Manser im Jahr 1990 zum „Staatsfeind“ und entsendet Spezialeinheiten, um den penetranten Schweizer festzunehmen. Mehrmals entgeht er knapp seinen Häschern. Die Nomaden nennen ihn „Laki Penan“, Penan-Mann.

Ende 1989, geschwächt von einem Schlangenbiss und alarmiert von der Nachricht, dass sein Vater im Sterben liege, entschließt sich Manser, in die Schweiz zurückzukehren. Im März 1990, nach sechs Jahren in den Urwäldern Sarawaks, lässt er sich mit gefärbten Haaren und gefälschten Papieren außer Landes schmuggeln.

Peng Megut ist in den 1980er Jahren ein junger Jäger, der viel Zeit mit Bruno Manser verbringt. „Er war unser Vorbild“, sagt er fast 20 Jahre später im Schein des Lagerfeuers. „Er hat uns gezeigt, wie wir uns wehren können.“ Denn aus Verzweiflung wollten die friedfertigen Penan in einen regelrechten Krieg gegen die Holzkonzerne ziehen: Blasrohre gegen Bulldozer.

„Aber Bruno hat uns erklärt, dass wir verlieren werden, wenn wir Gewalt anwenden. Wir sollten Geduld haben. Ein großer Stein bewege sich nur sehr langsam in einem reißenden Fluss.“ Peng Megut starrt ins Feuer, sagt lange nichts und dann: „Bruno fehlt uns.“ Er sei es gewesen, der die Protestbewegung zusammengehalten habe. Heute unterstützten die Penan einander kaum noch, jede Sippe denke nur an das eigene Wohlergehen. Seine Gruppe sei derzeit die einzige, die sich gegen die Holzfirma Lee Ling Timber wehre.

Fünf Nomaden, bewaffnet mit einem Anwaltsbrief: Das ist übrig geblieben vom Widerstand der Penan gegen die Zerstörung ihrer Waldheimat.

Zurück in der Schweiz, gründet der Regenwaldaktivist im Jahr 1991 den Bruno-Manser-Fonds, um weiterhin für die Penan zu sprechen. Er wird weltberühmt, vergleichbar mit dem brasilianischen Kautschukzapfer Chico Mendes, der im Dezember 1988 ermordet wurde. Die beiden sind die Galionsfiguren der jungen Bewegung zum Schutz der Regenwälder.

Doch die Abholzung der Regenwälder von Sarawak geht ungebremst weiter.

Der Verzweifelte kämpft in verrückten Aktionen um Aufmerksamkeit: Vor dem Bundeshaus in Bern hungert er 1993 sechzig Tage lang, um einen Stopp des Imports von Tropenhölzern zu erzwingen. Bei G7-Gipfeln kettet er sich an eine Laterne, in Zermatt rast er mit einem selbstgebauten Rollenvehikel am Drahtseil der Seilbahn zum Kleinen Matterhorn hängend hinab ins Tal. Ende der 1990er Jahre erkennt Manser schließlich, dass er den Kampf von der Schweiz aus nicht mehr länger führen, geschweige denn gewinnen kann.

Seit dem 25. Mai 2000 gilt der Schweizer Aktivist als vermisst

Im März 1999 erreicht der Staatsfeind, verkleidet und unter falschem Namen, Malaysia.

Peng Megut erzählt mit leuchtenden Augen: „Bruno hatte etwas Großes vor und bat uns, ihn in Kuching zu treffen.“ Also laufen die Penan-Aktivisten durch den Wald, durchschwimmen Flüsse, reisen im Auto, im Bus und mit Langbooten, bis sie sieben Tage später den Treffpunkt erreichen: die Residenz desChief Ministers von Sarawak, Abdul Taib Mahmud.

Er ist der Erzfeind. Peng Meguts Arme schwirren nach links, nach rechts, als wolle er sich in die Luft erheben. Und dann beschreibt er, wie Bruno Manser mit dem Gleitschirm über Kuching fliegt und den Ruf des Argusfasans nachahmt: Er will vor dem Garten des Premiers landen und ihm ein Friedensangebot überreichen.

Bruno Manser schwebend in der Luft muss für die Penan wie eine Erscheinung gewesen sein. Peng Megut kichert: „Wir wussten bis dahin ja gar nicht, dass Menschen fliegen können!“ Nach der Landung wird Manser verhaftet und ein paar Tage später des Landes verwiesen. Peng Megut wird seinen Freund nie wiedersehen.

Plötzlich springt Peng Megut auf, wühlt eine Plastikkladde aus seinem Rattanrucksack hervor, sucht zwischen vergilbten Papieren, Urkunden, Jesusbildern und zieht dann zwei zerfledderte Papierbögen heraus. „Von Bruno“, sagt er stolz. Es ist der Originalbrief an Abdul Taib Mahmud, den Manser 1999 vergeblich zu übergeben versuchte.

Behutsam legt der Häuptling das historische Dokument auf einen Baumstamm, im Licht der Stirnlampe entziffere ich es: In Großbuchstaben bittet Manser den Chief Minister auf Englisch im Namen der Penan darum, den Holzkonzernen die Konzessionen zu entziehen. Eine Bitte – gerichtet an jenen Mann, der von 1981 bis 2014 an der Macht war und Milliarden am Kahlschlag in Sarawak verdient hat.

Der „Staatsfeind“ schließt den Brief mit freundlichem Gruß an den Regierungschef und dessen Gemahlin. Darunter: die Daumenabdrücke von neun Häuptlingen. Einer der Unterzeichner ist Peng Megut.

Seit 19 Jahren trägt er nun dieses zerfledderte Schreiben bei sich.

Anfang des Jahres 2000 reist Manser trotz Einreiseverbot wieder nach Borneo. Von Kalimantan, dem indonesischen Teil der Insel, will er sich nach Sarawak durchschlagen.

Er kommt nicht bei den Penan an.

Im Gebiet des Berges Batu Lawi verliert sich Bruno Mansers Spur, Suchexpeditionen bleiben erfolglos. Seit dem 25. Mai 2000 gilt der Schweizer Aktivist als vermisst.

Wurde er ermordet, weil er die Welt aufmerksam machte auf das Schicksal der Waldnomaden?

Beging er Selbstmord?

Verunglückte er im Dschungel?

Oder lebt er noch?

Um Mansers Schicksal ranken sich viele Gerüchte. Am 10. März 2005 erklärt ihn ein Basler Zivilgericht für verschollen.

„Die Karte ist Brunos Erbe“, sagt Peng Megut

Doch Manser hat auch einen Schimmer Hoffnung hinterlassen. In seiner Plastikkladde hütet Peng Megut einen Schatz: eine kulturhistorische Karte im Maßstab 1:35 000 – eine von 23 für 63 Penan-Sippen. 15 Jahre lang haben Nomaden-Teams, in Zusammenarbeit mit dem Bruno-Manser-Fonds, das traditionelle Gebiet der Penan kartiert, insgesamt 10 000 Quadratkilometer.

Darin eingezeichnet: über 7000 Flüsse und Bäche, mehr als 1800 Bergzüge, 800 Pfeilgift-Bäume, unzählige Sagopalmen und Blasrohr-Bäume.

Peng Megut fährt mit dem Finger über die Karte, folgt Bachläufen und Bergketten. „Die Karte ist Brunos Erbe“, sagt er. Denn noch haben die Penan die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Regierung ihre Landrechte anerkennt und die verbliebenen Wälder vor der Holzindustrie schützt.

Deshalb ist Peng Megut am 17. November 2017 nach Kuching gereist und hat, zusammen mit anderen Häuptlingen, dem Vize-Regierungschef von Sarawak eine Schachtel mit 23 Karten überreicht.

Obwohl alle Häuptlinge den Grenzverläufen zugestimmt haben, ist eine Landkarte nun Anlass für einen Familienstreit. Denn ein Teil des Waldes, der laut Kartierung Peng Megut zugesprochen wurde, gehörte früher zu den Jagdgründen seines Onkels Selai – jenes Gebiet, das der an die Holzfirma Lee Ling Timber verkauft haben soll.

Die Firma, behauptet Peng Megut, habe im Gegenzug die Straße nach Ba Peresek bauen lassen, in diesem Dorf lebt der Onkel mittlerweile.

Quittungen belegen, dass Lee Ling monatlich Entschädigungen zahlt; umgerechnet mehr als 10 000 Euro sollen es in den vergangenen Jahren durchschnittlich gewesen sein. Zum Teil wurde bar gezahlt oder Baumaterial geliefert: Wellblechdächer, Wasserrohre, Holzplanken, Nägel. Es soll, so Peng Megut, ein Vertrag existieren, von Selai unterschrieben. In solchen Standardverträgen sichern Holzfirmen jenen Penan, die ihren Widerstand aufgeben, 1,5 malaysische Ringgit pro Tonne Holz zu, umgerechnet etwa 31 Cent. Zudem monatlich 200 Ringgit, 42 Euro. Und eine Weihnachtsfeier – die Penan sind vor Jahren Christen geworden – im Wert von 3000 Ringgit, etwa 630 Euro. Das sind gleichsam Glasperlen – für ein paar Tausend Tonnen wertvoller Tropenhölzer. Im April 2018 endeten allerdings die Zahlungen, wohl weil Peng Megut nicht aufhörte, Ärger zu machen.

Seit zwei Jahren reden Onkel und Neffe nicht mehr miteinander. Der Krach in der Familie zeigt, welche Kräfte an der Lebensweise der Penan zerren: auf der einen Seite Peng Meguts Sippe, die sich an einer autarken und entbehrungsreichen Lebensweise festklammert – und einen aussichtslosen Kampf gegen multinationale Holzkonzerne führt. Auf der anderen Seite Onkel Selai, der in der neuen Wirklichkeit einen Platz für sich und seine Sippe sucht.

Wir beschließen, Selai, den mutmaßlichen Verräter, in der Dschungelsiedlung Ba Peresek zu besuchen. Peng Megut geleitet uns heraus aus seinem Wald; es regnet in Strömen, wir erklimmen glitschige Steilhänge und waten durch Bäche, bis wir durchgefroren und aufgeweicht Pengs von Nebelschwaden und Wolken verhüllte Barrikade erreichen. Bäume liegen quer über der Straße. Ein Gatter aus gekreuzten Stöcken, Ästen und Stämmen junger Bäume versperrt die Zufahrt.

Hier verabschieden wir uns von Peng Megut. Er gibt uns noch eine Warnung mit auf den Weg: „Selai lügt. Glaubt ihm kein Wort.“

„Ich lüge nicht“, sagt Selai Sega, er ist ein freundlicher alter Mann und bei unserer Ankunft gerade damit beschäftigt, an einem Berghang ein Reisfeld anzulegen.

Der Häuptling führt uns auf einer unbefestigten Straße ins Dorf. Ba Peresek liegt idyllisch auf einer Lichtung im intakten Regenwald. 18 Wohnhäuser auf Stelzen, eine Kirche. Am Ortsrand wachsen Dutzende Sagopalmen, Kinder toben im klaren Fluss, die Frauen des Dorfes hängen Wäsche zum Trocknen in die Sonne.

Die Häuser sind mit neuen Wellblechen gedeckt, jede Familie besitzt einen Fernsehapparat, Selais ältester Sohn Lip auch eine Kühltruhe. Zwei Generatoren versorgen die Häuser mit Strom, am Ortseingang parken Mopeds. Selai Sega bittet in sein Haus, serviert dünnen, süßen Kaffee. In einem Nebenraum liegt James, 29, der schwerbehinderte Sohn der Familie, auf einem Bambusgestell und starrt ins Leere, Arme und Beine so dünn, dass sich die Haut über die Knochen spannt. Sein Körper ist wundgelegen, ist bedeckt von eitrigen Geschwüren. James stöhnt. Seine Eltern wissen nicht, an welcher Krankheit ihr Sohn leidet; wie die meisten Penan können sie weder lesen noch schreiben. In der Akte steht: Epilepsie.

Der Vater streicht James zärtlich über den Kopf.

„Ja, wir haben die Zufahrtsstraße bekommen. Ich habe die Firma darum gebeten, aber keinen Wald dafür hergegeben“, sagt Selai Sega. Und: „Bruno Manser war mein Freund. Ich habe für unseren Kampf im Gefängnis gesessen.“

„Wir brauchen diese Straße!“ Das einzige Krankenhaus der Gegend befindet sich in Limbang – sechs Stunden Autofahrt auf holprigen Straßen entfernt. „Ich bin ein alter Mann, ich kann James nicht mehr tagelang durch den Wald tragen.“

James’ Zustand sei einer der Gründe gewesen, sagt Selai Sega, warum er seine Sippe nach der Jahrtausendwende in diesem Dorf angesiedelt habe. Der Fluss schenkt sauberes Wasser und Fische. Im Wald können sie Wildschweine und Affen jagen. Sie pflanzten Sagopalmen.

„Ein guter Ort“, sagt Selai Sega. Aber die Bewohner von Ba Peresek sind aus der Gemeinschaft der Penan-Sippen ausgeschlossen, da sie sich angeblich von Lee Ling Timber haben kaufen lassen.

An der Bretterwand des Hauses hängt ein Foto, auf dem Selai Sega und Bruno Manser auf einem Baumstamm sitzen und verträumt in die Kamera blicken. „Ach, früher war alles besser“, sagt der alte Mann. Jemand schaltet das Fernsehgerät an, und für den Rest der Nacht schauen der Häuptling und seine Großfamilie Musikvideos malaysischer Popstars. Auch Lip, der etwa 40-jährige Häuptlingssohn, wird nostalgisch, wenn er vom verlorenen Nomadenleben erzählt: „Das Leben war schöner damals.“

Eine andere Wahl, als sich in dem Dorf niederzulassen, hätten sie allerdings nicht gehabt: Denn die Flüsse verschmutzten, ihre Waldheimat wurde kleiner und kleiner, es gab immer weniger Affen, Bartschweine und Muntjaks zu jagen. „Meine erste Frau ist an schmutzigem Wasser gestorben“, erzählt Lip bitter. Existenznot stellt die alte Lebensweise auf den Prüfstand. Selbst Along Sega, der Ziehvater Bruno Mansers, hatte sich in den 1990er Jahren mit den Holzkonzernen arrangiert. Und auch Peng Megut hat eine Hüttensiedlung gegründet: Long Tevenga. Sie steht in dem Wald, der an Ba Peresek grenzt, den Wohnort seines Onkels.

Kein Dorf, an dessen Waldrändern nicht Bulldozer bereitstünden

Der Wald versorgt die Menschen des Dorfes zwar auch heute noch mit dem Nötigsten, doch das neue Leben bringt neue Bedürfnisse hervor. Generatoren, Fernsehgeräte, Mopeds – das alles kostet Geld. Lip zeigt zwei Urkunden, ausgestellt von der Forstbehörde Sarawaks: Er und sein Sohn sind zertifizierte Holzfäller. „Es gibt doch sonst keine Arbeitsplätze“, ruft er verzweifelt. „Aber wir würden niemals unseren eigenen Wald abholzen!“

Mitten in der Nacht verschwindet Lip mit seinem Blasrohr im Wald. Am Vormittag kehrt er abgekämpft zurück, auf dem Rücken einen toten Eber, 60 Kilogramm schwer. Als müsse er seine Fähigkeiten als Jäger beweisen, greift er in seinen Rucksack, holt Eckzähne und Tatzen eines Malaienbären hervor, die will er an chinesische Händler verkaufen.

Abends kommen die Dorfbewohner in Selais Haus zusammen, um zu beraten, denn in wenigen Tagen werden sich die Häuptlinge von zwölf Dörfern und ihre Anwälte zu einer Krisensitzung in der Dschungelsiedlung Long Tegan treffen, zwei Autostunden von Ba Peresek entfernt. Das Thema: Wie können sich die Penan juristisch gegen die Holzfirmen wehren?

Selai Sega beschließt, dass es Zeit sei, der Ausgrenzung ein Ende zu bereiten. Er selbst, Lip, die Ehefrauen werden zu dem Treffen fahren – obwohl sie nicht eingeladen sind.

An einem Sonntag Mitte Juli 2018 klettern die vier auf die Ladefläche des Wagens, der die Häuptlinge zum Treffpunkt bringen wird. Auch Peng Megut ist dabei. Onkel und Neffe murmeln eine Begrüßung, reichen sich die Hand.

Das Treffen in Long Tegan beginnt in schlechter Stimmung: Einige Häuptlinge beschweren sich, weil sie befürchten, dass Selai Sega für die Holzkonzerne spionieren wolle.

Es sind verzweifelte Männer, die da abends in großer Runde sitzen und einander ihre Sorgen erzählen: dass sie als „Staatenlose“ gelten, weil sie weder Geburtsurkunden noch Personalausweise besitzen und somit auch vor Gericht nicht klagen können. Alle Häuptlinge berichten von Versuchen der Holzkonzerne, unerlaubt in Penan-Land einzudringen. Es gibt kein Dorf, an dessen Waldrändern nicht Bagger und Bulldozer bereitstünden.

Für einen kurzen Moment keimt Kampfeswille auf, einige wollen wieder Barrikaden bauen.

Und in der Familienfehde scheint Versöhnung möglich: Onkel und Neffe treffen sich mit zwei Schlichtern in der Kirche von Long Tegan. Sie verhandeln zwei Stunden lang, bis sie eine Erzählung gefunden haben, die einen Ausweg weist: Selai Sega verspricht, keine Bäume mehr an Lee Ling Timber zu verkaufen. Im Gegenzug wird das Dorf Ba Peresek wieder in die Penan-Gemeinschaft aufgenommen.

Fünfzehn Tage lang waren wir in den Wäldern Sarawaks unterwegs, auf der Suche nach dem Erbe Bruno Mansers. Wir haben die Sägen gehört und gesehen, wie Baumriesen fallen. Natürlich wollen wir auch mit Holzfällern sprechen – als wir darum bitten, schauen wir in erschrockene Gesichter: Das sei viel zu gefährlich! Schließlich erklärt sich ein junger Penan bereit, uns zu den Arbeitern zu führen. Und so treffen wir auf einer Holzfällerschneise Eric und Roger.

Die zwei freundlichen philippinischen Gastarbeiter erzählen, dass sie seit 20 Jahren in Sarawak Bäume fällen. „Das alles hier wird eine Akazienplantage“, erzählt Eric, der Baggerfahrer, während Roger an diesem brütend heißen Julitag mit der Motorsäge, einem deutschen Fabrikat, einen Baum nach dem anderen fällt. Etwa 300 Tonnen schlagen die beiden monatlich für die Holzfirma Sound Timber, manchmal mehr, es komme aufs Wetter an.

Dann entschuldigt sich Eric, er muss weiterarbeiten. Eine Frage zum Abschied: „Habt ihr schon mal von Bruno Manser gehört?“

„Nein, wer soll das sein?“, fragt Eric und fährt seinen Bagger in den Wald. Der hinterlässt eine Schneise in der roten Erde.

GEO und Bruno Manser

Mitte der 1980er Jahre erreicht die GEO-Redaktion ein handschriftlicher Brief. Absender: Bruno Manser, Schweizer, nun Bewohner des Regenwaldes in Sarawak auf Borneo, Malaysia. Seine dringende Bitte: GEO müsse unbedingt über die auf den Wald vorrückenden Holzfäller und Bulldozer berichten. Die GEO-Redaktion schickt daraufhin 1986 zwei Reporter nach Malaysia. Als Forstwirte getarnt besuchen Rolf Bökemeier und Alberto Venzago den Aktivisten in seinem Urwaldversteck.

Die Reise ist nicht ohne Risiko: Manser gilt in Malaysia als Staatsfeind. Die GEO-Reportage „Ihr habt die Welt, lasst uns den Wald“ wird von Kanada bis Japan nachgedruckt. Tausende Menschen solidarisieren sich. Die ersten Spendengelder von „GEO schützt den Regenwald e. V.“, 80 000 Mark, gehen an Penan-Familien, deren Mitglieder im Widerstand gegen die Holzindustrie getötet oder verhaftet wurden. 1991 gründet Manser einen Fonds mit dem Ziel, ein Schutz gebiet für die Penan zu erstreiten. Von der Schweiz aus sammelt der Fonds Spenden und beginnt ein Projekt, das bis heute fortgeführt wird – die Kartierung des Landes. Weitsichtig: Mit dieser Methode konnten 2001 die Iban, ebenfalls eine Ethnie auf Borneo, ihre Landrechte vor Gericht durchsetzen.

Die Karten sind der einzige Weg, vor Gericht belegen zu können, dass auch die Penan seit Jahrhunderten auf diesem Fleck der Erde leben – für Nomaden ohne Schriftkultur ein schwieriges Unterfangen. Weitere Hürden: Abdul Taib Mahmud, 33 Jahre lang Chief Minister von Sarawak, und die damalige malaysische Regierung, die missliebige Richter einsperren lassen. Als Bruno Manser im Jahr 2000 im Regenwald verschwindet, zweifeln viele daran, dass der erfahrene Waldläufer am Berg Batu Lawi verunglückt sein soll. GEO berichtet darüber im Februar 2001. Die Suche nach Manser bleibt erfolglos; vier Jahre später erklärt ihn ein Schweizer Zivilgericht offiziell für verschollen.

Wer helfen will: Der Bruno Manser Fonds setzt sich für den Erhalt der bedrohten tropischen Regenwälder und die Rechte der Regenwaldbevölkerung auf der Insel Borneo ein.