Interview: Claus Peter Simon

GEO WISSEN: Herr Professor Freyberger, wie können Betroffene mit Burnout-Syndrom oder einer Depression einen guten Psychotherapeuten finden?

Prof. Harald J. Freyberger: Zunächst sollte sich jeder Patient fragen: Was will ich von der Therapie? Suche ich einen biografischen Zugang zu meinem Problem? Dann sollte ich mich für einen psychodynamisch oder tiefenpsychologisch arbeitenden Therapeuten entscheiden. Oder möchte ich eher einen Zugang, der es erlaubt, meine Symptome zu kontrollieren, ohne

aber die Vergangenheit aufzuarbeiten? In so einem Fall sollte man einen Verhaltenstherapeuten aufsuchen.

Wie kann ich als Patient wissen, welcher Ansatz für mich sinnvoller ist?

Sehr viele Betroffene können das intuitiv beantworten. Weil sie ahnen, was besser zu ihnen passt. Weil sie ein Gefühl dafür haben, was in ihrem Leben vorgefallen ist – und ob das eine

Bedeutung für die Depression oder den Burnout hat. Wer seit Langem depressiv ist, vielleicht schon früh einen Elternteil verloren hat und erlebt, wie sich die Depression dann etwa nach der eigenen Scheidung verschärft, ahnt vermutlich, dass es sinnvoll ist, seine Biografie aufzuarbeiten. Andererseits gibt es Menschen, die beruflich überlastet sind, aber keine einschneidenden biografischen Erlebnisse gehabt haben. Dann ist ein verhaltenstherapeutischer Ansatz erfolgversprechender. Wenn ich einem Therapeuten zum ersten Mal gegenübersitze: Wie erkenne ich, ob er der richtige für mich ist? Es gibt bei jeder Therapie eine Einführungsphase, die Probatorik, in der man sich drei- bis fünfmal trifft. Das dient der Bestandsaufnahme der Erkrankung – vor allem aber dazu, herauszufinden, ob man zueinanderpasst.

Was genau kann ein Patient dabei prüfen?

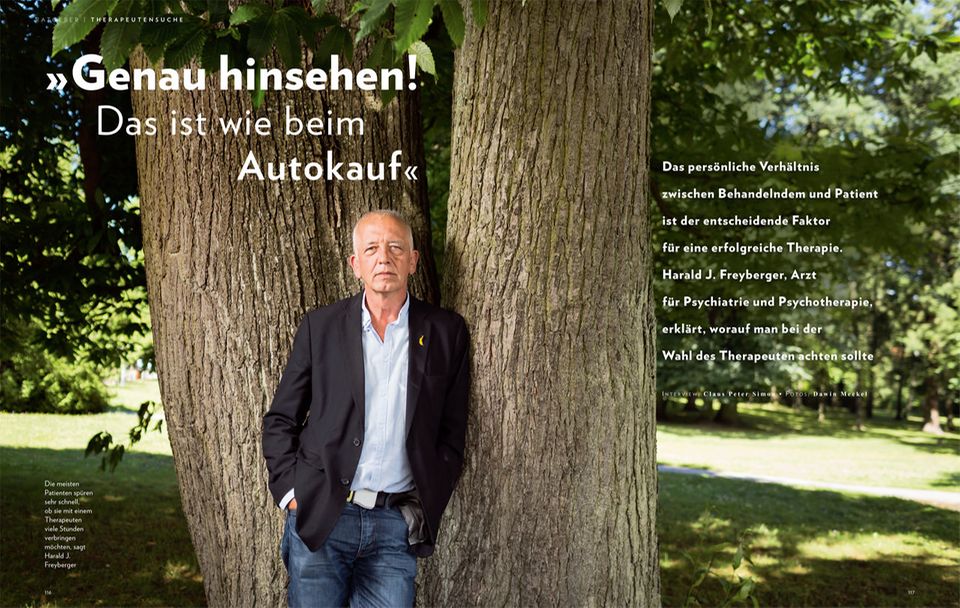

Insbesondere die gegenseitige Sympathie. Die meisten Patienten spüren recht schnell, ob sie einem Therapeuten gegenübersitzen, mit dem sie viele Stunden verbringen möchten.

Ist das tatsächlich so wichtig für den Erfolg einer Therapie?

Die Therapieforschung hat gezeigt, dass die zwischenmenschliche Ebene entscheidend ist, der wichtigste Einzelfaktor. Dazu zählt auch eine gemeinsame Sprache: ob das, was ich einem

Therapeuten erzähle, in meinem Sinne aufgefasst und verstanden wird. Ob ich als Patient angemessene Antworten bekomme, die ich verstehen kann.

Die Erfahrung eines Therapeuten oder seine spezielle Herangehensweise sind nicht so wichtig?

Für Laien mag es erstaunlich klingen, aber das Wichtigste ist tatsächlich die persönliche Ebene. Und ob sich der Therapeut einer regelmäßigen Supervision unterzieht – also der Beratung

und Kontrolle durch erfahrene Kollegen: Dabei stellt der Therapeut seine konkreten Fälle und seinen Behandlungsansatz vor und bespricht das mit den Kollegen. Als Patient profitiert

man sehr davon. Demnach sollte man sich einem erfahrenen Therapeuten anvertrauen, der sich einer Supervision unterzieht? Auch sehr junge Psychologen in der Ausbildung, die Supervisionen haben, arbeiten so erfolgreich wie erfahrene Kollegen. Die Älteren kommen aber mitunter schneller zum Ziel.

Welcher Therapeut ist der richtige für mich?

Für die Behandlung seelischer Leiden sind verschiedene Berufsgruppen zuständig*. Dabei unterscheidet man vor allem die Psychologischen Psychotherapeuten von den Ärztlichen Psychotherapeuten.

Psychologische Psychotherapeuten bieten die mit Abstand meisten Therapien an. Sie haben Psychologie studiert, jedoch keine akademische Schulung in Medizin. Nach dem Studium müssen sie eine mindestens dreijährige psychotherapeutische Ausbildung an einer Universität oder einem staatlich anerkannten Institut absolvieren. Mit der Abschlussprüfung erhalten sie die Zulassung zur eigenverantwortlichen Ausübung von Psychotherapie, allerdings nur nach dem Verfahren, das Inhalt ihrer Ausbildung war. Mehr als jeder Zweite von ihnen arbeitet verhaltenstherapeutisch. Medikamente dürfen Psychologische Psychotherapeuten nicht verschreiben oder anwenden. Sie arbeiten entweder in einer Privatpraxis oder an Kliniken. Speziell zur Behandlung von Minderjährigen gibt es eine Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, Voraussetzung ist hierfür ein Abschluss in Psychologie, Pädagogik oder Sozialpädagogik.

Ärztliche Psychotherapeuten haben Medizin studiert und eine Facharztausbildung absolviert, die sie zur Psychotherapie berechtigt, oder eine entsprechende Zusatzqualifikation erworben; als Ärzte dürfen sie Medikamente verschreiben. Man unterscheidet mehrere Gruppen:

- Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie haben nach ihrem Studium eine Weiterbildung in Psychotherapie absolviert, zu der mindestens 1500 Behandlungsstunden und Supervision gehören. In der Vergangenheit bevorzugten sie oftmals psychoanalytische Verfahren. Heutzutage arbeiten viele auch mit Methoden der Verhaltenstherapie. Wie Psychologische Psychotherapeuten kümmern sie sich hauptsächlich um Betroffene mit Depressionen, Ängsten und Anpassungsstörungen, aber auch um Patienten mit Psychosen. Die meisten behandeln in ihrer eigenen Praxis, eine Minderheit in Kliniken.

- Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie haben eine Weiterbildung in Psychotherapie absolviert, die mit 240 Behandlungsstunden deutlich kürzer ist als die der Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Doch sie verfügen über umfangreiche Kompetenzen in der Diagnostik und Behandlung von psychischen Störungen. Ihre Tätigkeit ist breit gefächert, sodass sie in der Regel sehr viele Patienten haben und Sprechstunden wie ein Hausarzt abhalten. Sie sind sowohl für Notfälle zuständig als auch für die langfristige psychotherapeutische Begleitung von chronisch Kranken. Zur Behandlung von Minderjährigen gibt es eine spezielle Ausbildung zum Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie.

- Ärzte mit einem Zusatztitel wie „Psychotherapie“, „Psychoanalyse“ oder „Psychotherapie fachgebunden“ sind niedergelassene Fachärzte, die Zusatzqualifikationen in einem psychotherapeutischen Verfahren erworben haben, doch müssen sie vergleichsweise wenig Behandlungsstunden nachweisen. Ihre Aufgabe besteht darin, das Zusammenwirken von psychischen Faktoren mit körperlichen Erkrankungen ihres Fachgebiets zu erkennen und in die Behandlung einzubeziehen. Unter den Ärzten mit solchen Zusatzqualifikationen finden sich Allgemeinmediziner, aber auch Orthopäden, Frauenärzte, Kardiologen und andere Fachärzte.

- Fachärzte für Neurologie verfügen über psychiatrische Kenntnisse und Erfahrungen, ihre Domäne sind jedoch körperliche Leiden wie etwa die Parkinson-Krankheit, Lähmungen und Demenzerkrankungen. Sie haben nur dann eine Zulassung zur Psychotherapie, wenn sie eine entsprechende Zusatz-Weiterbildung abgeschlossen haben.

- Fachärzte für Nervenheilkunde. Unter diesem Begriff wurden früher die Fachgebiete Neurologie und Psychiatrie zusammengefasst. Der Titel wird heute nicht mehr vergeben, doch viele niedergelassene Ärzte praktizieren weiterhin unter dieser Bezeichnung. Auch sie brauchen eine Zusatzqualifikation, um Psychotherapie ausüben zu dürfen. Jochen Paulus

Ist das Geschlecht wichtig? Können Männer besser Männer, Frauen besser Frauen therapieren?

Im Prinzip unterscheiden sich männliche und weibliche Therapeuten nicht in ihrer Effektivität. Aber je nach Geschlechterkonstellation können in einer Therapie unterschiedliche Prozesse

ablaufen. Denn jeder Patient hat Erfahrungen gemacht, die es ihm einfacher oder schwerer machen, mit Frauen oder Männern umzugehen.

Inwiefern?

Ist die Depression einer Frau beispielsweise Folge eines sexuellen Übergriffs, muss sich ein männlicher Therapeut darauf einstellen, dass er eine Menge Ärger, Frustration und Wut

abbekommt. Denn er steht gewissermaßen stellvertretend für den Täter. Aber ob die Therapie am Ende hilfreich ist, hängt nicht davon ab, ob der Therapeut ein Mann oder eine Frau ist.

Hat ein guter Therapeut Erfolg bei allen Patienten?

Nicht unbedingt, der eine kommt vielleicht nicht so gut mit älteren Patienten klar, der andere nicht so gut mit jüngeren. Ein großer Altersunterschied ist jedoch nicht per se schlecht. Es sollte aber angesprochen werden, was es bedeuten kann, wenn ein Behandelnder beispielsweise 30 Jahre älter ist als die Patientin: Haben beide womöglich einen sehr unterschiedlichen Blick auf das Leben, der sie nur schwer eine gemeinsame Sprache finden lässt – oder kann die größere Lebenserfahrung des Therapeuten sehr hilfreich sein?

Was sind ernst zu nehmende Warnsignale für Patienten in den probatorischen Sitzungen, dass es womöglich persönlich nicht passt?

Ich muss mich als Patient vor allem fragen: Mit welchem Gefühl gehe ich aus den Gesprächen? Habe ich womöglich den Eindruck, der Therapeut versteht mein Anliegen nicht, oder ist er mir sogar unsympathisch? Das wären keine guten Voraussetzungen für eine Behandlung. Auch wenn ich keine Empathie spüre, wenig Respekt, mein Gegenüber nicht auf Fragen eingeht

oder ständig abgelenkt ist, sind das keine ermutigenden Zeichen. Wer in den ersten Sitzungen keinen guten Draht zu seinem Therapeuten bekommt, sollte sich besser einen anderen suchen. Stellen sich Probleme später ein, sollte man zunächst gemeinsam nach Ursachen und Auswegen suchen.