GEO: Frau Radcliffe Richards, Sie sagen, es sollte Menschen nicht verboten sein, eine ihrer Nieren zu verkaufen. Wie kommen Sie auf diese provokante Idee?

Radcliff Richards: Manche Menschen brauchen dringend ein Organ – und manche wollen raus aus ihrer Not, indem sie eine ihrer Nieren verkaufen. Anstatt ihnen zu helfen, haben wir den Organverkauf verboten. Damit schaden wir beiden Seiten. Und zwar aufgrund von unüberlegten, konfusen und falschen Argumenten. Das kostet Menschenleben.

Der Organhandel ist mittlerweile fast überall auf der Welt verboten.

Das war eine überstürzte emotionale Entscheidung ohne Sinn und Verstand. Sie kam zustande, weil die Medizin rasante Fortschritte macht und jetzt in der Lage ist, Dinge zu tun, die in der Menschheitsgeschichte völlig neu sind.

Ärzte können nicht nur Nieren von Lebenden verpflanzen, sondern auch Organe und Gewebe von Toten, und sie können den Körper am Leben erhalten, obwohl das Hirn tot ist, damit man die Einzelteile weiterverwenden kann.

Und da kommen wir offenkundig mit unseren Gefühlen, unserem Denken, unserer Ethik und unserem Recht nicht mit. Wir benötigen dringend eine rationalere Auseinandersetzung mit dem medizinisch Machbaren. Lassen Sie uns daher auch bitte nicht von „Organspenden“ reden, sondern nüchterner von Organbeschaffung. „Spende“ suggeriert, einzig geschenkte Organe seien legitim, und das halte ich für falsch. Genauso wie immer von „Organhandel“ zu sprechen. Ich bin total dagegen, dass man auf irgendeinem Markt mit der Not und den Organen von Menschen Gewinn macht. Ich bin nur gegen Prohibition!

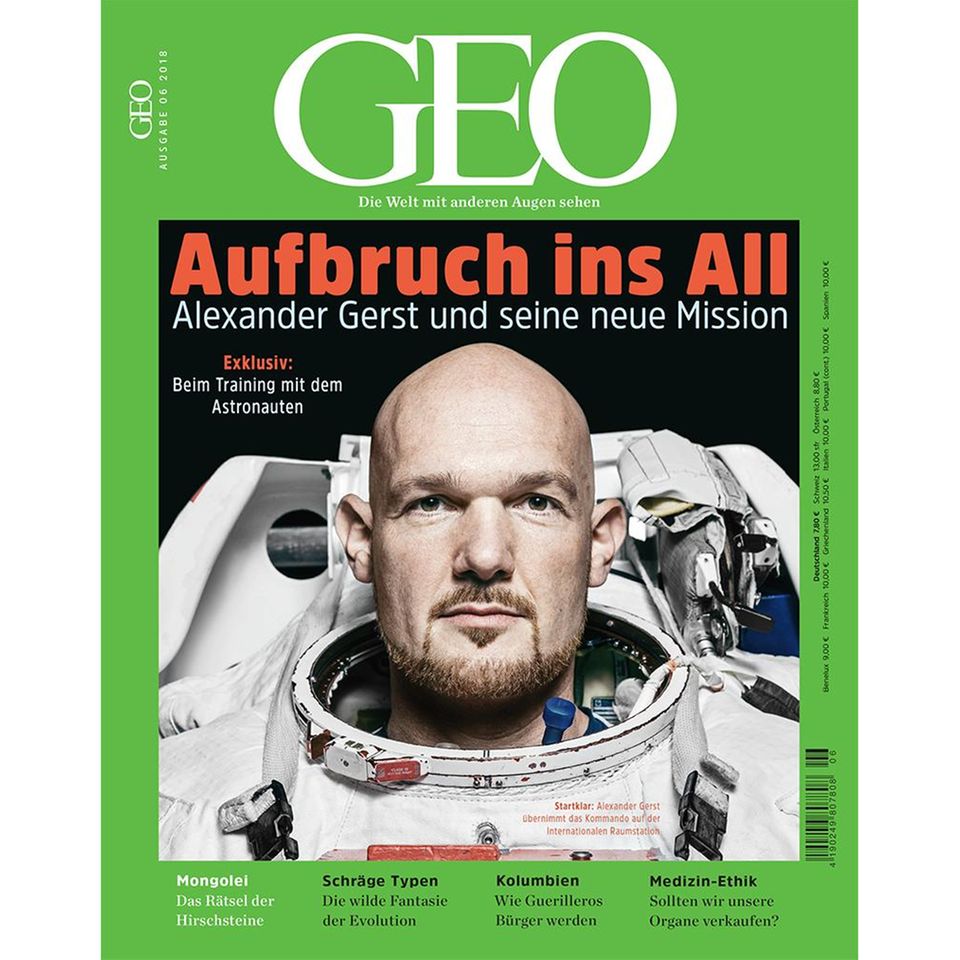

Dies ist eine stark gekürzte Version. Das gesamte Interview mit Janet Radcliffe Richards lesen Sie in Ausgabe 06/2018.

Was ist gegen das Verbot von Organverkäufen einzuwenden?

Es ist falsch, etwas zu verbieten, nur weil es einem irgendwie gegen den Strich geht. Man macht ja auch nicht einen Slum mit Bulldozern platt, nur weil man Armut schrecklich findet: passt uns nicht, fühlt sich schlecht an, Augen zu und weg damit. Solch eine Haltung macht das Schlechte nicht besser. Sie ist überheblich, bevormundend und gefährlich – und man fügt mit ihr Menschen Schaden zu.

Haben Sie ein Beispiel?

Ja, etwa der Fall jenes türkischen Vaters, der 1987 nach London kam, um eine seiner Nieren zu verkaufen, weil er mit dem Erlös die Behandlung seiner an Leukämie erkrankten Tochter bezahlen wollte. Ein Aufschrei ging damals durch die Öffentlichkeit, diese geplante Operation war der Auslöser für das weltweite Verbot des Organverkaufs. Die Konservativen wollten verhindern, dass der Vater das verkauft, was ihm gehörte. Die Linken wollten diesen armen Mann davon abhalten, sein Leben zu verbessern. Die Liberalen meinten, den Tauschhandel zwischen freien Menschen unterbinden zu müssen. Alle argumentierten hier diametral gegen ihre Grundprinzipien, und es war ihnen nicht einmal bewusst. Totale Konfusion! Hätte der Mann seinem Kind eine Niere gespendet, wäre das begrüßt worden. Doch den altruistischen Akt zugunsten seiner sterbenskranken Tochter, verbunden mit einer angemessenen Bezahlung, haben wir verhindert. Ich sage es noch mal: Durch unsere unbedachte Logik schaden und töten wir sogar Menschen.

Aber wir Reichen können uns doch nicht einfach die Organe der Armen aneignen, damit beuten wir sie aus. Armut macht unfrei. Sie setzt Menschen unter Druck. Sie haben kaum Chancen, kaum Wahlmöglichkeiten und oft zu wenig Bildung. Sie können deshalb die Folgen ihrer Entscheidungen nicht ermessen. Genau diese Unfreiheit und Abhängigkeit nutzen

wir aus. Das ist strukturelle Gewalt!

Nun haben Sie sehr schön all die unüberlegten Argumente in einen Topf geworfen, die immer reflexartig kommen, und ich drösele sie jetzt nach und nach auf. Argument eins: Das ist Ausbeutung. Ausbeutung ist, wenn eine Person einer anderen, die in einer schwächeren Position ist, etwas Schlechtes antut, richtig?

Ja.

Okay, und jetzt bestrafen wir den Ausbeuter, indem wir die gesamte Transaktion verbieten. Weil sie den Ausgebeuteten übervorteilt. Mit einem solchen Verbot schaden wir aber auch dem Schwächeren. Denn er hat dadurch auch keine Gelegenheit mehr, anhand dieser Transaktion Geld zu verdienen. So nehmen wir ihm infolge des Verbots eine Handlungsoption. Wie aber verbessern wir die Situation des Schwächeren?

Indem wir die Armut abschaffen, die Ungerechtigkeit und die strukturelle Gewalt.

Das wollen wir alle. Aber wir werden die Ungleichheit auf der Welt nicht abschaffen, indem wir einem Schwachen verbieten, seine Niere oder andere Organe zu verkaufen. Das Gegenteil ist der Fall: Dessen Situation verbessert sich, wenn wir ihm den Verkauf erlauben und „die Ausbeuter“ dazu bringen, ihn besser zu bezahlen. Auf dem Schwarzmarkt bekommt die indische Mutter, die ihre Niere verkauft, den geringsten Anteil. Der moralisch aufgeladene Begriff „Ausbeutung“ wird nur verwendet, um etwas zu bezeichnen, wofür man keine hinreichende Begründung hat.

Und was ist mit meinem zweiten Argument: Armut macht unfrei?

Unter Freiheit verstehen wir unter anderem, dass ein unabhängiges Individuum die Freiheit der Wahl hat. Wenn man arm ist, unterliegt man aber Zwängen. Man hat nicht den gleichen Handlungsspielraum wie ein Reicher. Doch statt dem Armen diesen zuzugestehen, schränken wir ihn durch das Verbot noch weiter ein. Weil er doch so unfrei ist. Das ist absurd! Wenn man ihre Situation verbessern will, muss man armen Menschen mehr Alternativen geben und nicht weniger.

Aber diese Menschen werden meist nicht ausreichend informiert über die medizinischen Risiken und Folgen ihrer Entscheidungen.

Die Armen sind also, Ihr drittes Argument, nicht befähigt, Entscheidungen zu treffen? Dann müsste man den Großteil aller Menschen, wenn es um Medizin geht, für nicht zurechnungsfähig erklären. Die wenigsten von uns wissen, wie Ärzte wirklich arbeiten, was bei einer Transplantation, bei einer Eizellspende geschieht, wie man Hirntod definiert. Man kann nicht die gesamte Gruppe der Armen für inkompetent erklären; man muss jeden Menschen stets im Einzelfall aufklären. Dieses Argument ist besonders verlogen. Denn manchmal beliebt es uns, die Armen für voll zurechnungsfähig zu halten – beispielsweise wenn sie ein Organ spenden. Das geht, das dürfen sie!

Aber Sie lassen außen vor, dass ein Arzt seinem Patienten nicht schaden darf, das besagt schon der hippokratische Eid. Armen, die ihre Nieren hergeben in der Hoffnung auf ein Dach überm Kopf, wird aber häufig Schaden zugefügt. Denn die (Nach-) Behandlungen in indischen, pakistanischen, ägyptischen oder moldawischen Kliniken sind oft schlecht oder gar nicht existent. Gefragt, bereuen nicht wenige ihre Entscheidung.

Die Organspende ist mittlerweile so sicher, dass Ärzte sogar dazu ermutigen. Geschadet wird diesen Menschen primär durch das Organhandelsverbot und den daraus folgenden hundsgemeinen Schwarzmarkt. Der bedingt dann auch eine nachlässige medizinische Behandlung. Über die regen wir uns aber lange nicht so auf, wenn jemand eine Niere spendet.

In Indien und Pakistan gibt es ganze Dörfer, in denen Menschen eine ihrer Nieren verkauft haben. Haben Sie die mal gesehen, mit Narben quer überm Leib? Wie Stigmata. Mich, als Angehörige der Seite, die zu dieser sichtbaren Ungerechtigkeit mit beiträgt, beschämt das.

Das empfinde ich genauso, und selbstverständlich muss man die Gefühle der Menschen bei der Entwicklung einer rationalen Ethik und der daraus folgenden juristischen Regeln berücksichtigen. Aber es gibt noch nicht einmal objektive Studien darüber, wie Menschen einen Organverkauf beurteilen, der unter anständigen Umständen verläuft. Und noch mal zum hippokratischen Eid: Der ist doch überholt!

Wie bitte?

Er wurde vor 2400 Jahren verfasst, und darin heißt es unter anderem, dass man seinen Lebensunterhalt mit seinem Lehrmeister zu teilen hat, dass man keine Blasensteine operiert, weil Chirurgen keine Ärzte waren, und dass man Frauen Abtreibungsmittel verweigert. Später gab es dann eine Zeit, da hat man Frauen unter der Geburt die Anästhesie vorenthalten, weil der liebe Gott laut Bibel dem Weibe Schmerzen zufügen wolle. Das finden wir heute unfassbar. Was ich damit sagen will: Die Welt ändert sich und mit ihr die Werte. Wir aber haben unsere Ethik und unsere Regeln noch nicht dem Stand der Medizin angepasst, und darin liegt unser Problem.

Sie fordern einen grundsätzlichen Wertewandel?

Ich fordere eine öffentliche Debatte. Und ich schlage vor, darüber nachzudenken, ob wir den Körper und seine Teile auch de jure wie Waren behandeln wollen, über die jeder Einzelne verfügen kann wie über sein Eigentum. De facto empfinden wir ja so, dass unser Herz, unsere Niere, unser Bauch, unser ganzer Körper uns gehören. Jetzt können wir diese Einzelteile weiterverwerten – haben dafür jedoch keine hinreichende ethisch-juristische Grundlage. Aber viele starke Gefühle. Sie sind traditionell bedingt, denn früher war ein Eingriff in den Körper meist gleichbedeutend mit Folter und Tod.

Wir sollen unseren Körper wie ein Ding definieren?

Es ist uns doch offenbar – ähnlich wie bei unserem Eigentum – wichtig, selbst darüber bestimmen zu können, was mit ihm geschieht. Ob er ganz bleiben soll. Oder ob Teile davon weiterverwertet werden dürfen.

Sie haben dem Transplantationsthema viel Aufmerksamkeit gewidmet. Haben Sie mal gedacht, die Zeit, die Kraft und meinen Einfluss hätte ich auch ganz praktisch Armen vor Ort widmen können?

Ich widme mich praktischen moralischen Ideen, weil Gedanken das Leben von Menschen beeinflussen. Auch konfuse, die anderen schaden. Deswegen habe ich die Ethik der Transplantationen analysiert: Weil sie Auswirkungen hat auf den Alltag von Menschen. Nehmen wir den Mann, von dem ich bei einer Konferenz auf den Philippinen gehört habe. Er war um die 50 und lebte mit seiner Familie in Manila, in einem Loch unter einem Haus. Es war so klein, dass man darin nicht stehen konnte. Er wollte einem Nachbarn seine Niere verkaufen, um seiner Familie ein besseres Heim bieten zu können. Und dann saßen da diese selbstgefälligen Chirurgen, die keine Niere und kein Geld brauchten und sagten: „Geht nicht, dürfen Sie nicht!“ Keinen blassen Dunst, was Armut für diese Menschen bedeutet – aber ihnen mit einem Federstrich verbieten, ihr Leben zu verbessern. Das regt mich auf! Aber ich bemühe mich trotzdem, Emotionen und Intellekt auseinanderzuhalten.

Gelingt Ihnen das auch in Ihrem eigenen Leben? Sie waren lange krank. Macht einen das sentimentaler?

Ich habe mich auch im Krankenhaus mal ganz nüchtern gefragt: Warum stecken wir so immens viel Geld, einen großen Teil unseres Gesundheitsetats, in die letzten Lebensmonate alter Menschen? Wäre dieses Geld nicht besser investiert, wenn man damit Wurmkrankheiten behandelte, unter denen Millionen von armen Kindern leiden?

Lieber möglichst gut leben als möglichst lange?

Wir fixieren uns zu sehr auf die Verlängerung des eigenen Lebens, statt uns um die Verbesserung der Lebensqualität vieler zu kümmern. Als analytische Philosophin wäge ich nüchtern Argumente und Alternativen ab, und deshalb hoffe ich auch, dass das Transplantations-Business bald ein Ende hat. Dass die Medizin Wege findet, Zellen zu regenerieren und auf diese Weise Organe zu ersetzen. Und dass eine Zeit kommen wird, in der man Transplantationen rückblickend als barbarisch empfinden wird.