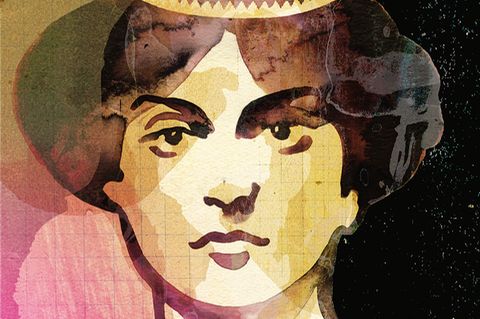

Kurt Tucholsky kommt 1890 in einer Berliner jüdischen Familie zur Welt. Er studiert Jura, als 1911 sein erster Text im sozialdemokratischen „Vorwärts“ erscheint: eine Polemik gegen die Pressezensur. Es folgen Kritiken und Glossen, bald auch scharfe Satiren auf das satte Bürgertum des Kaiserreichs. Tucholsky greift Justiz und Militär an, stellt sich gegen Todesstrafe und Krieg.

Schnell wird Tucholsky zum meistgedruckten Autor der „Schaubühne“, eines Theaterblattes, das auch das Zeitgeschehen kommentiert. Seine Interessen sind vielfältig – Politik, Theater, Literatur, Kabarett. Und weil „eine kleine Wochenschrift nicht viermal denselben Mann in einer Nummer haben“ mag, gibt sich Tucholsky vier Pseudonyme: Der scharfzüngige Ignaz Wrobel etwa schreibt gegen Thron, Altar, Armee; der meist fröhliche Peter Panter ist für Bücher und Theater zuständig, er taucht auch im unterhaltenden Teil des Blattes auf, der „Rundschau“, und macht sich Gedanken über kleine Begebenheiten.

Den Ersten Weltkrieg verbringt Tucholsky überwiegend in der Etappe hinter der Ostfront. Als er Ende 1918 nach Berlin zurückkehrt, hat Herausgeber Siegfried Jacobsohn die „Schaubühne“ umbenannt in „Die Weltbühne“ – das Magazin soll politischer werden. Seine Linie bleibt: links, pazifistisch, republikanisch. Zu seinen Autoren gehören einige der größten Literaten der Republik: Alfred Döblin, Joachim Ringelnatz, Klaus Mann, Ernst Toller, Erich Kästner.

In einer Artikelserie kritisiert Tucholsky die korrupte Offizierskaste des Kaiserreichs und fordert eine demokratische Reichswehr. Ebenso scharf geht er mit der Justiz ins Gericht, der er Willkür und Verfassungsbruch vorwirft. Tucholsky, Mitglied der USPD, wird schnell zum Feind der rechten Republikgegner und des antidemokratischen Bürgertums.

Mehrmals versucht ihn die Führung der Reichswehr durch Prozesse und Strafanträge zum Schweigen zu bringen. Erreichen ihn anonyme Anrufe und Drohbriefe. Tucholsky schreibt weiter. Schlägt Reformen in Justiz und Militär vor, spricht auf Kundgebungen für die Demokratie und gegen den Krieg. Und sieht, dass die demokratischen Parteien immer weniger Rückhalt in der Bevölkerung haben. „Pathos tut’s nicht und Spott nicht und Tadel nicht und sachliche Kritik nicht“, schreibt er schon im ersten Jahr der Republik. „Sie wollen nicht hören.“

Im Dezember 1926 stirbt Siegfried Jacobsohn unerwartet, und seine Witwe bittet Tucholsky, die Leitung der roten Hefte zu übernehmen. Der sagt zu, auch wenn ihm dabei „hundesauelend“ zumute sei. Er quält sich, ihm fehlt der strenge Redakteur. „Ich fühle, dass ich es nicht kann – mich langweilt es –, ich bin so müde, und Berlin ist mir widrig, so widerwärtig.“ Sechs Monate hält er durch, dann gibt er die Leitung an den „Weltbühne“-Redakteur Carl von Ossietzky ab.

Jetzt hält es ihn nicht mehr in Deutschland, das er nur noch wochenweise und auf der Durchreise sieht. „Ich atme jedes Mal auf, wenn ich über die Grenze komme – und dieses verfluchte Rotzland im Rücken habe“, schreibt er an den Maler George Grosz.

Schließlich geht es 1929 nach Schweden. Dort schreibt er auf die Bitte seines Verlegers – und wohl auch, weil er Geld braucht – eine heiter-melancholische Liebesgeschichte mit dem Titel „Schloss Gripsholm“, seinen größten Auflagenerfolg. Doch dann verstummt er, am Ende seiner Kraft: „Man kann nicht schreiben, wo man nur noch verachtet.“ In einem seiner letzten Artikel für die „Weltbühne“ schreibt Peter Panter 1932: „Kerle wie Mussolini oder der Gefreite Hitler leben nicht so sehr von ihrer eigenen Stärke wie von der Charakterlosigkeit ihrer Gegner. Um mich herum verspüre ich ein leises Wandern. Sie rüsten zur Reise ins Dritte Reich.“

In der Nacht des 21. Dezember 1935 stirbt einer der produktivsten und unerschrockensten Publizisten der Weimarer Republik in einem Göteborger Krankenhaus: Er hat eine Überdosis Schlaftabletten genommen. Ob aus Absicht oder Versehen, ist bis heute nicht geklärt.