Zwischen 750 und 950 n. Chr. verschwindet eine ganze Zivilisation. Der Kollaps der Maya-Kultur im südlichen Tiefland ist eines der großen Rätsel der Archäologie. Der Untergang erfasst die gesamte Region (heute Guatemala, Belize und Teile Südmexikos) – von Copán bis zur mächtigsten aller Maya-Städte, Calakmul. Welche Faktoren haben diese Katastrophe ausgelöst? Forscher wissen heute, dass die Bevölkerungsdichte in den letzten Jahrzehnten vor dem Kollaps dramatisch zugenommen hatte, dass die Bevölkerungskurve dann aber irgendwann nach 800 abknickt. Innerhalb von rund 150 Jahren wurde das Tiefland, wo zuvor Millionen Menschen lebten, entvölkert. Diese Menschenmassen waren eine außerordentliche Belastung für ihre Umwelt. Die Analyse von Pollenresten aus mexikanischen Seen weist auf eine Zerstörung der Wälder und ausgelaugte Böden hin. Forscher untersuchten auch Sedimente aus dem Golf von Cariaco vor der Küste Venezuelas und entdeckten, dass es um die Jahre 810, 860 und 910 in Zentralamerika kaum geregnet hat. Die mehrjährigen Dürreperioden könnten, so eine These der Historiker, der wichtigste Grund für den Kollaps gewesen sein.

Folgen Sie uns

Gleichzeitig hat die zunehmende Bevölkerung eine intensivere Landwirtschaft notwendig gemacht. Doch konnten die dünnen tropischen Böden eine derartige Nutzung nicht langfristig tragen, und das ganze System dürfte immer anfälliger geworden sein für Bedrohungen durch Unwetter oder Pflanzenkrankheiten. Zu Beginn des 9. Jahrhunderts hatten die Maisbauern das letzte verfügbare Stück Land bebaut und den Waldbestand zerstört. Und die Herrscher waren nicht in der Lage, Lösungen für die wachsenden Probleme zu finden, die durch immer knapper werdende Ressourcen entstanden – neben dem Ackerland das Trinkwasser sowie Holz und Palmstroh für den Hausbau. Stattdessen vergrößerten sie ihre Paläste und versuchten, mit Prunk ihre schwindende Autorität zu sichern.

Keine einfache Erklärung für den Kultur-Kollaps

Dieses Szenario wirkt zunächst plausibel. Sieht man sich jedoch die archäologischen Daten genauer an, zeigt sich, dass es keine einfache Erklärung für den Zusammenbruch der Maya-Kultur im südlichen Tiefland geben kann. Die ersten Städte, die bereits im 8. und frühen 9. Jahrhundert verlassen wurden, waren Palenque, Dos Pilas, Piedras Negras und Yaxchilán – ausgerechnet Zentren, die an Flüssen oder Seen lagen und stets Zugang zu Wasser hatten. Dies spricht gegen die These von der großen Dürre. Mehr noch: Pollenanalysen aus der Umgebung von Dos Pilas erweisen, dass hier der Boden nicht zerstört und der Urwald sogar in großen Teilen noch erhalten war.

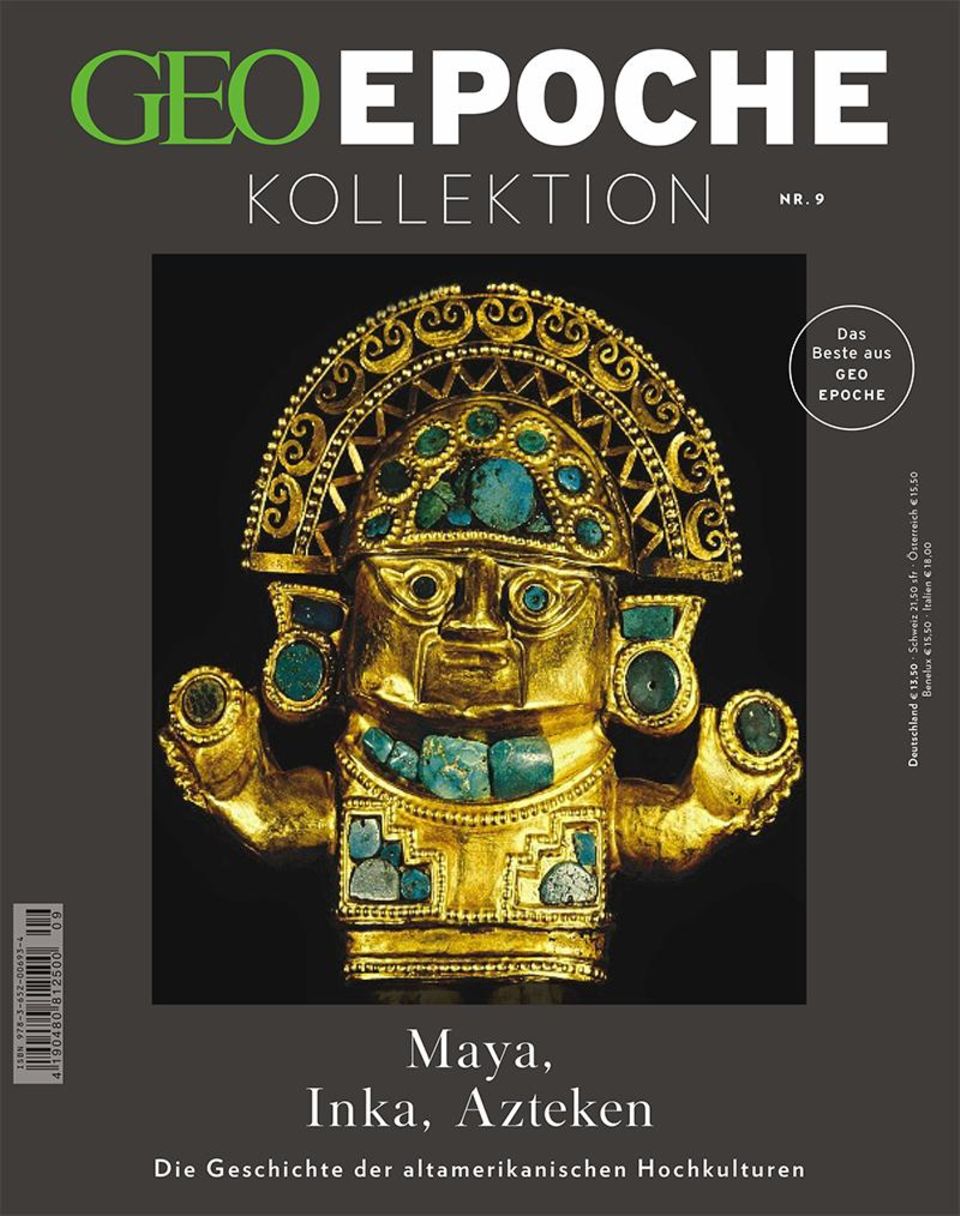

Dieser Artikel stammt aus GEO EPOCHE Kollektion

Heute besteht unter den Forschern deshalb weitgehend Einigkeit, dass sich der Untergang der Maya im südlichen Tiefland in zwei Schritten vollzogen hat. Zuerst verschwanden die überlieferte soziale Ordnung und das Gottkönigtum. Nachdem die politischen Institutionen zerfallen waren, folgte mit einer Verzögerung von 100 bis 200 Jahren das Verlassen der Städte durch die einfache Bevölkerung. Wer den Kollaps deuten will, muss daher zunächst erklären, welche Prozesse zum Zusammenbruch des Gottkönigtums führten. Vieles spricht dafür, dass die Wurzeln dieses Zerfalls bis in die Blütezeit der Maya zurückreichen, als im späten 7. Jahrhundert die mächtige Stadt Calakmul von Tikal erobert wurde. Dem Sieger gelang es jedoch nicht, die zuvor von Calakmul beherrschten Kleinstaaten in das eigene Territorium zu integrieren. Die Folge war eine Zersplitterung des Tieflands in eine Vielzahl konkurrierender Herrschaften. In den Kriegen gegeneinander rieben sich die Staaten auf, keiner war mächtig genug, um eine neue politische Ordnung zu schaffen. So lösten sich das Königtum und damit die Staaten und deren Infrastruktur gewissermaßen selbst auf – ein Prozess, den Historiker „Balkanisierung“ nennen. Die dichte Bevölkerung verlangte aber in jener Epoche nach immer mehr Ressourcen. Mit dem Ende der Monarchie fehlte jedoch eine politische Macht, die in der Lage gewesen wäre, neue Formen der landwirtschaftlichen Produktion zu entwickeln und genug Arbeitskräfte zu rekrutieren, um große Wasserreservoire, Feldbauterrassen oder Bewässerungssysteme anzulegen. Folge: Die organisations- und führerlosen Maya-Städte wurden von der Bevölkerung aufgegeben, die Zivilisation kollabierte. Nur in den Randbezirken des Tieflands und im Hochland von Guatemala lebte die Maya-Bevölkerung in bescheidenen Städten weiter fort.