AEIOU: Wieder und wieder schreibt König Friedrich III. aus dem Hause Habsburg diese Buchstabenfolge in sein Notizbuch. Auch seinen persönlichen Besitz kennzeichnet er damit, selbst an den Gebäuden seiner Residenz in Wiener Neustadt lässt er die Lettern anbringen.

Was die Zeichen bedeuten, darüber schweigt der Monarch. „Alles Erdreich ist Österreich untertan“, wird ein Unbekannter Jahre später den Notizen hinzufügen. Mag sein, dass dies tatsächlich mit der Buchstabenfolge gemeint ist, denn Friedrich schmiedet hochfliegende Pläne für die Zukunft seines Hauses.

Mehr noch: Alte Prophezeiungen sagen, dass mit einem Friedrich eines Tages ein Friedenskaiser kommen wird, der das Reich erneuert. Die Weissagungen bestärken den Herrscher in dem Glauben, dass er und seine Familie zu besonderem Wirken berufen sind.

Als glanzvolle Königsdynastie gelten die Habsburger anfangs allerdings nicht. Der Ursprung ist bescheiden. Um 1020 erbaut ein Adeliger im schweizerischen Aargau eine feste Burg, Habichtsburg oder Habsburg genannt: einen einfachen Wehrturm, dem später einige Wohnbauten hinzugefügt werden. Die kleine Feste gibt dem Geschlecht bald den Namen, und durch kluge Heiraten und eine geschickte Politik vergrößert die Familie nach und nach ihren Besitz.

Als die Kurfürsten 1273 den Grafen Rudolf von Habsburg zum römisch-deutschen Herrscher wählen, reicht sein Einfluss aber über den Südwesten des Reiches noch nicht hinaus.

Rudolf I. baut die Herrschaft aus. In zähen Kämpfen nimmt er dem Böhmenkönig die Herzogtümer Österreich und die Steiermark ab und gibt sie 1282 seinen Söhnen zu Lehen.

Das trägt ihnen eine bedeutende Standeserhöhung ein: Die Söhne des Grafen werden Herzöge. Und im Osten des Reiches setzen die Habsburger sich fortan fest – für mehr als 600 Jahre wird Österreich unter ihrer Herrschaft stehen.

Im Jahr 1440 wird Friedrich III. römisch-deutscher König. Seine Regentschaft wird 53 Jahre lang währen und ist die längste in der Geschichte des Reiches.

Der Habsburger benutzt erstmals den Begriff „deutsche Nation“ und versucht so, die Fürsten an sich zu binden. Fortan ergänzen die Chronisten, wenn vom Heiligen Römischen Reich die Rede ist, den Titel immer häufiger um den Zusatz „deutscher Nation“.

Friedrich III. kontrolliert den gesamten habsburgischen Besitz, der von der Donau bis zur Adria und an die Vogesen reicht und zu dem neben Österreich auch die Steiermark, Kärnten, Krain, Tirol sowie Teile Schwabens und des Elsass gehören. Kaum ein europäischer Fürst gebietet über ein so großes Territorium.

Gesandte lässt Friedrich oft wochenlang warten, Diplomaten treibt er in Rage

Doch außerhalb dieses Gebiets besitzt die Stimme des Königs nur wenig Gewicht, denn die Herzöge und Grafen im Reich regieren ihre Länder nahezu selbstständig. Friedrichs Versuche, etwa das Unwesen der Fehde einzudämmen und den Frieden zu sichern, scheitern.

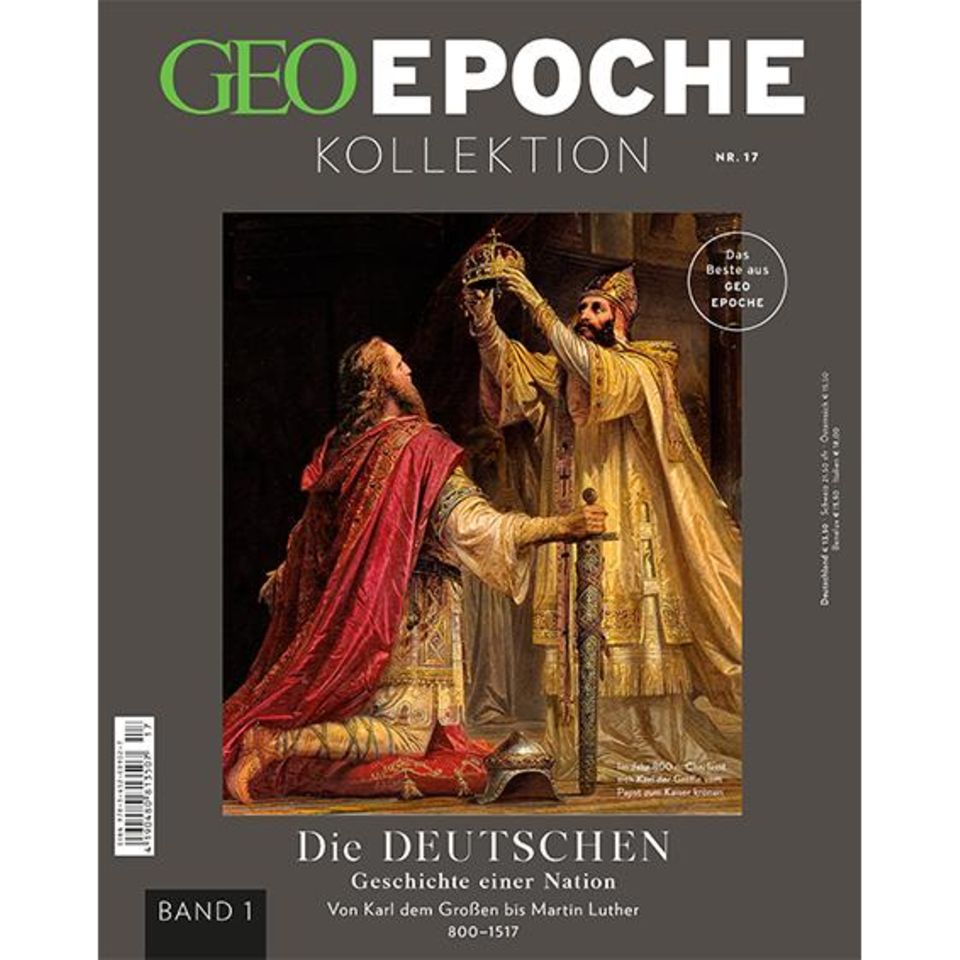

Zu diesen Problemen kommen Schwierigkeiten in den habsburgischen Ländern. Der Adel und die eigene Familie machen ihm dort die Herrschaft streitig. Während seine königlichen Vorgänger unermüdlich durch das Reich gezogen sind, verlässt Friedrich seine Erblande deshalb über Jahrzehnte so gut wie nie (nur 1452 zieht er nach Rom, wo ihn der Papst zum Kaiser krönt).

Das Reich regiert er von seinen Residenzen in Wiener Neustadt und Graz aus. Seine Untertanen erhalten Tausende von Briefen; viele davon schreibt der Kaiser mit eigener Hand. Darin zitiert er Bittsteller vor seinen Thron; weigert sich, ungehorsamen Fürsten deren Privilegien zu bestätigen, droht mit der Reichsacht.

Erscheinen Gesandte am Kaiserhof, lässt er sie oft Wochen warten. Werden sie dann vorgelassen, stehen sie vor langwierigen Verhandlungen. Denn Friedrich ist zäh, sitzt Konflikte aus, gibt nicht nach. Diplomaten treibt er damit in Rage.

So äußert der französische Gesandte, er habe es mit einem feigen, verdrießlichen, schwermütigen, geizigen Mann zu tun, welcher der hohen Ehre seines Amtes nicht würdig sei. Tatsächlich hat Friedrich wenig mit dem Ideal eines Königs gemein. Er liebt vielmehr die Gartenarbeit und züchtet Hühner.

Herzog Karl will die Königswürde - ein Affront

Doch dann erwächst dem Kaiser im Westen ein mächtiger Gegner: Herzog Karl der Kühne von Burgund, der weite Landstriche zwischen dem Oberlauf der Rhône und der Nordsee beherrscht. Ein Teil seiner Grafschaften und Herzogtümer gehören zum Reich, der Rest dagegen zum benachbarten Frankreich.

1473 trifft Karl den Kaiser in Trier. Für beide steht viel auf dem Spiel. Friedrich hat einen Blick auf die reichen Besitzungen des Herzogs geworfen und will seinen Sohn Maximilian mit dessen Erbtochter Maria vermählen, um so die burgundischen Länder an Habsburg zu binden. Karl ist einverstanden, verlangt als Gegenleistung aber die Königswürde – eine unerhörte Forderung. Zwar haben viele Herrscher ihre Söhne zu Mitkönigen erhoben, doch Karl gehört nicht einmal zur königlichen Familie.

Dennoch ist Friedrich zu Verhandlungen bereit. Aber die beiden können sich nicht einigen. Und so sorgt der Kaiser für einen Eklat: Er reist aus Trier ab, ohne sich von Karl zu verabschieden.

Kein Jahr später erreichen Friedrich dringende Bittbriefe der Stadt Köln. Herzog Karl sei in einen Streit um das dortige Erzbistum eingetreten und mit seinen Truppen bis an den Rhein vorgerückt. Die Kölner Ratsherren fürchten um die Sicherheit ihrer freien Stadt.

Friedrich ruft zum Reichskrieg. In den Briefen fordert er von seinen Fürsten und den Städten nicht nur den Gehorsam ein – sondern erklärt ihnen erstmals in der Geschichte, sie seien es auch „dem Heiligen Reich, euch selbst und der deutschen Nation“ schuldig.

Der Appell verfehlt seine Wirkung nicht. Ein großes Heer wird zusammengezogen, vor dem sich Karl zurückziehen muss. Friedrich hat gesiegt. Auch seine Diplomaten haben Erfolg: Im Friedensvertrag verspricht der Herzog dem Kaiser, seine Tochter Friedrichs Sohn Maximilian zur Frau zu geben. Burgund ist den Habsburgern damit sicher. Bald darauf stirbt Karl, und Maximilian erbt seine reichen Länder.

Friedrichs Erbe ist das Heilige Römische Reich fest in Habsburger Hand

Nun bleibt Friedrich noch eine große Aufgabe im Leben: Er will seinem Sohn den römisch-deutschen Thron sichern. Nach langen Verhandlungen wählen die Kurfürsten Maximilian 1486 tatsächlich zum König.

Vater und Sohn könnten unterschiedlicher kaum sein. Der junge Habsburger feiert prächtige Feste, bei denen er selbst Turniere reitet, und eifert den Helden jener alten Ritterepen nach, die er für die Nachwelt aufzeichnen lässt.

Doch selbst als König muss Maximilian noch dem Vater gehorchen. Der wacht bis zuletzt eifersüchtig darüber, dass sein Sohn nicht vorzeitig die Reichsgewalt an sich zieht.

Als Friedrich 1493 im Alter von 77 Jahren stirbt, hat er durch das burgundische Erbe den Besitz der Familie erheblich vergrößert. Und er sichert seinem Haus die Krone.

Bis das Heilige Römische Reich im Jahre 1806 erlischt, folgen ihm fast ausschließlich Habsburger auf den Thron.