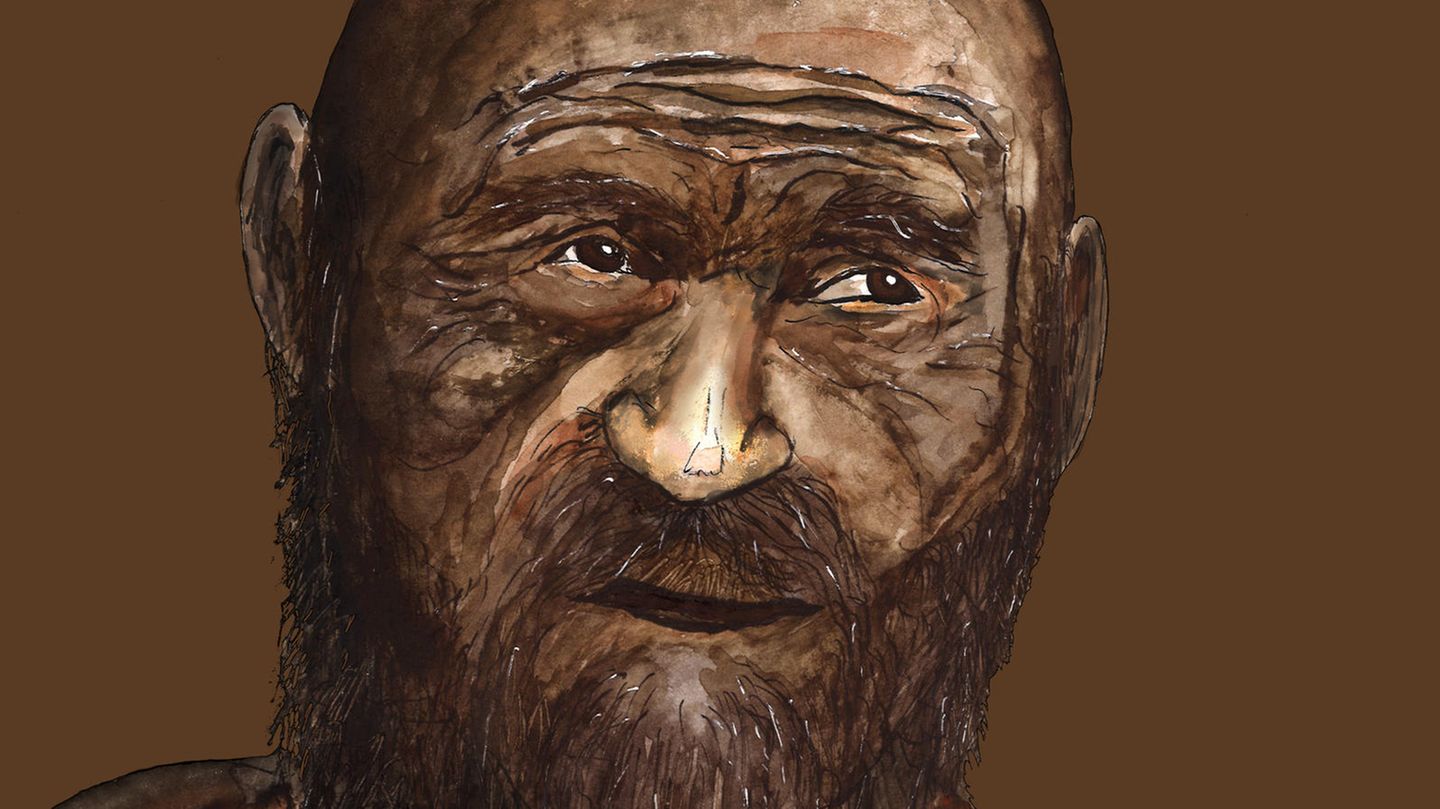

Ein Mann mit schulterlangen, grauen Haaren und eher hellem Hautton: So wird Ötzi, die berühmte Gletschermumie, in Rekonstruktionen meist dargestellt. Jetzt muss das Bild korrigiert werden, denn eine Studie im Fachblatt "Cell Genomics" liefert neue Erkenntnisse über sein Aussehen und seine Herkunft.

So hatte Ötzi, der vor rund 5300 Jahren lebte und im Südtiroler Schnalstal ermordet wurde, keineswegs langes, dichtes Haar, wie ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie und dem Institut Eurac Research in Bozen herausgefunden hat. Anhand eines Knochenfragments aus der Hüfte des Gletschermannes konnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein Genom, sein Erbgut, neu rekonstruieren.

Dabei kam heraus, dass Ötzi zum Zeitpunkt seines Todes mit etwa Mitte 40 wahrscheinlich bereits eine fortgeschrittene Glatze hatte und allenfalls einen schütteren Haarkranz auf dem Haupt. Seine Gene zeigen eine Veranlagung zur Glatzenbildung.

Ötzis Hautfarbe: Vergleichbar mit dem Hautton von Menschen in Nordafrika

Die Analyse ergab auch, dass Ötzi eine dunklere Hautfarbe hatte als bislang angenommen. "Wahrscheinlich ähnelte sein Hautton demjenigen der heute in Nordafrika oder Andalusien lebenden Menschen", sagt der Archäogenetiker Prof. Johannes Krause vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und Mitautor der Studie.

Krause: "Wenn wir Ötzi heute ins Gesicht schauen, sehen wir eine dunkelfarbige Mumie. Allerdings konnte man sich lange nicht vorstellen, dass Europäer tatsächlich eine so dunkle Haut hatten." Stattdessen gingen Forschende davon aus, dass die Haut der Mumie während der langen Lagerung im Eis nachgedunkelt sei. Vermutlich zeigt ihr heutiger Zustand jedoch Ötzis originale Hautfarbe.

"Zwischen 5000 und 1000 v. Chr. veränderte sich die Hautfarbe der in Europa lebenden Menschen schrittweise von dunkel zu hell, und Ötzi steht symptomatisch für diese schleichende Entwicklung", sagt Krause. Die blassere Haut war eine Anpassung an die dunklen Winter in Europa: Sie ist durchlässiger für Sonnenstrahlen, die die Vitamin-D-Produktion im Körper anregen. Als sich der Ackerbau in Europa zunehmend durchsetzte, Menschen weniger Vitamin-D-haltige Nahrung wie Fisch und Wildfleisch verspeisten, entwickelte sich eine hellere Haut zum Vorteil.

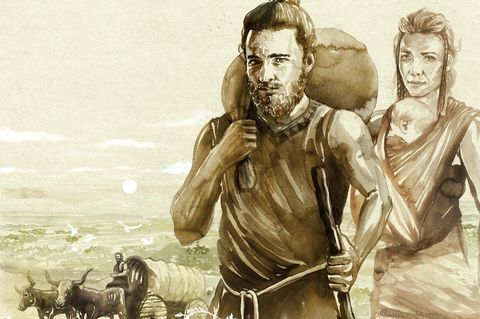

Neue Erkenntnisse brachte die Genom-Rekonstruktion auch über Ötzis Ahnen. Demnach stammt er von anatolischen Ackerbauern ab, die vor rund 8000 Jahren nach Europa eingewandert waren und sich mit den bereits dort lebenden Jägern und Sammlern vermischten.

Ein früherer Befund hatte noch eine Verwandtschaft zu Steppenbewohnern aus dem Kaukasus nahegelegt. Allerdings: Diese Bevölkerungsgruppe wanderte erst um 3000 v. Chr. nach Europa ein – also nach Ötzis Tod. "Es war klar, dass bei der früheren Sequenzierung etwas nicht stimmte, auch deshalb erschien uns eine neue Genom-Rekonstruktion so wichtig", sagt Prof. Krause. Tatsächlich war die damalige Probe mit moderner DNA kontaminiert.

"Was uns überrascht hat, ist der extrem hohe Anteil von Ackerbauern-DNA in Ötzis Erbgut", sagt Krause. Der Gletschermann trägt 92 Prozent Ackerbauern-DNA in sich, nur 8 Prozent Jäger-und-Sammler-DNA. Das bedeutet: Offenbar hat Ötzis Clans seit seiner Ankunft in Europa über einen Zeitraum von mehr als 2000 Jahren kaum europäische Jäger und Sammler bei sich aufgenommen. "Kein anderes bislang untersuchtes Individuum aus jener Zeit in Europa weist einen derart hohen Anteil von Ackerbauern-DNA auf", sagt Krause. Mittlerweile liegen Forscherinnen und Forschern hunderte Genome aus der Kupferzeit vor. Typisch im damaligen Mitteleuropa sei ein genetischer Anteil von 20 bis 50 Prozent Jäger-und-Sammler-DNA gewesen.

Weitere Erkenntnisse über Ötzis Gesundheitszustand erwartet

Lebte Ötzis Gemeinschaft im zerklüfteten Alpengebiet besonders abgeschieden? Duldete sie keine Jäger und Sammler bei sich? Oder lebten in jener Zeit schlicht kaum noch Jäger und Sammler in Norditalien? Fest steht laut Krause nur: "Da wir keine Anzeichen von Inzucht gefunden haben, gehen wir davon aus, das Ötzi in einer großen Population von mehreren tausend Menschen gelebt hat."

Obwohl Ötzi seit seiner Entdeckung 1991 die wohl am besten untersuchte Mumie der Geschichte ist und sich mehr als 900 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihm befasst haben, laufen die Forschungen weiter. "Der technische Fortschritt erlaubt immer mehr und immer genauere Einblicke", sagt Krause. "Ich bin sicher, dass wir bald noch detailliertere Erkenntnisse über Ötzis Gesundheitszustand und sein Mikrobiom, also die Bakterien, die er in sich trug, bekommen werden."

![Hirnforschung: "Während dieser Attacken scheint sich die linke Seite ihres Körpers aufzulösen [...] 'Es ist nichts mehr da, nur eine leere Stelle, nur ein Loch' – eine Leerstelle in ihrem Gesichtsfeld, in ihrem Körper, im Universum [...] Das 'Loch' ist für sie wie der Tod, und sie hat Angst, dass es eines Tages groß genug sein wird, um sie vollständig zu 'verschlingen'." Diese Beschreibung der Migräne-Aura einer 75-jährigen Patientin und die nachfolgenden Berichte stammen aus: Oliver Sacks, "Migräne", Rowohlt Verlag 2019. Künstler Owen Gent hat die Schilderungen für GEO illustriert "Während dieser Attacken scheint sich die linke Seite ihres Körpers aufzulösen [...] 'Es ist nichts mehr da, nur eine leere Stelle, nur ein Loch' – eine Leerstelle in ihrem Gesichtsfeld, in ihrem Körper, im Universum [...] Das 'Loch' ist für sie wie der Tod, und sie hat Angst, dass es eines Tages groß genug sein wird, um sie vollständig zu 'verschlingen'." Diese Beschreibung der Migräne-Aura einer 75-jährigen Patientin und die nachfolgenden Berichte stammen aus: Oliver Sacks, "Migräne", Rowohlt Verlag 2019. Künstler Owen Gent hat die Schilderungen für GEO illustriert](https://image.geo.de/37054408/t/nx/v16/w480/r1.5/-/migraene-cover.jpg)