Die ganz besonderen Funde machen Archäologen oft durch Zufall. Wie in Kalkriese, wo im Jahr 9. n. Chr. germanische Kämpfer einer römischen Armee aufgelauert und diese fast vollkommen vernichtet hatten.

Gut zwei Jahrtausende später, im Sommer 2018, hatten die Forscher wieder einmal den Boden geöffnet, um nach Spuren der großen Schlacht zu suchen, da meldete der Metalldetektor ein starkes Signal aus einer Seitenwand der Grube. Sofort neugierig geworden, gingen die Archäologen dem Hinweis nach – und machten einen sensationellen Fund. In anderthalb Meter Tiefe sahen sie ein Gebilde aus verrostetem Metall, dessen Lamellenstruktur sie an einen Schienenpanzer erinnerte: eine Art Rüstung für den Oberkörper eines römischen Legionärs. „Wir hatten eine Ahnung, worum es sich handeln könnte“, sagt der Archäologe Stefan Burmeister, Geschäftsführer des Museums und Park Kalkriese. „Aber wir hätten niemals zu hoffen gewagt, eine solche Ausrüstung zu finden.“

Computertomograph machte den Schienenpanzer sichtbar

Wie viele andere Funde war auch dieser zu fragil und überdies zu wertvoll, um ihn an Ort und Stelle freizulegen. Die Archäologen entschieden daher, ihn im Block zu bergen: Mit Holzbrettern verschalten sie einen Quader mit einer Kantenlänge von einem Meter, trieben eine Metallplatte darunter und hoben das Ganze vorsichtig aus dem Boden.

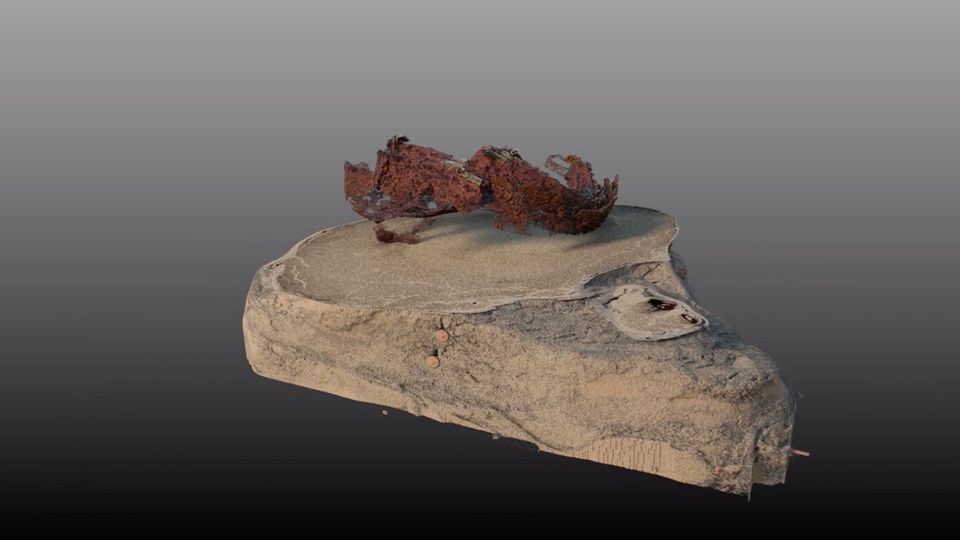

Doch was genau verbarg sich darin? Mit einem besonders leistungsfähigen Computertomographen machten Spezialisten des Fraunhofer-Entwicklungszentrums Röntgentechnik in Fürth des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen das Innere des Blocks sichtbar – und erkannten tatsächlich den erhofften Schienenpanzer. Daneben befand sich eine römische Halsgeige, mit der die Römer ihre Gefangenen fesselten. Hatten hier germanische Krieger einen Feind mit seiner eigenen Ausstattung fixiert? Was war mit ihm geschehen?

Die Archäologen hatten keinen Zweifel mehr: Dies war ein Jahrhundertfund – eine Sensation wie die berühmte Maske eines römischen Soldaten, die längst zum Signet der Varusschlacht geworden ist.

Quelle: Datenerfassung und Rekonstruktion: Fraunhofer EZRT, XXL-Computertomographie / Visualisierung: Fraunhofer MEVIS, Bremen, Physically Based Volume Rendering

Der Schienenpanzer führt zurück in die Zeit, als die Römer unter ihrem Kaiser Augustus (31. v. Chr. bis 14 n. Chr.) versuchten, auch Germanien zu ihrer Provinz zu machen. So nannten sie die Region nördlich der Donau und östlich des Rheins. Sie führten Feldzüge in den Norden bis an die Elbe, verlagerten Legionen und Hilfstruppen an den Rhein und begannen, mitten im germanischen Gebiet erste zivile Siedlungen anzulegen.

Die Römer rekrutierten auch Germanen für ihre Truppen. Einige dieser Söldner standen sogar Hilfstruppen vor und hatten das Vertrauen der höheren Ränge. Das wurde den Römern zum Verhängnis.

Als drei Legionen der Rheinarmee im Herbst des Jahres 9. n. Chr. auf dem Rückweg ins Winterlager waren, lockten Germanen unter Arminius, einem Fürsten vom Stamm der Cherusker, sie in einen Hinterhalt. Der Kommandeur einer Hilfstruppe kannte die Schwächen der römischen Armee und wusste genau, dass diese den germanischen Guerillakämpfern in unwegsamem Gelände, im Kampf von Mann gegen Mann unterlegen sein würde. Drei bis vier Tage setzten sich die römischen Truppen gegen zahlenmäßig wohl deutlich unterlegene Gegner zur Wehr; am Ende wurden sie fast vollständig aufgerieben. Die Niederlage führte dazu, dass die Römer sich letztlich hinter den Rhein und die Donau zurückzogen.

Neue Militärtechnik unter Kaiser Augustus

Zahllose Funde zeugen von der Varusschlacht in Kalkriese am Teutoburger Wald. Aber eine Entdeckung wie die eiserne Schutzweste war die Archäologen hier noch nicht gelungen. „Ein römischer Schienenpanzer ist überhaupt noch nie als Ganzes gefunden worden“, sagt Stefan Burmeister.

Die Schutzwesten wurden unter Kaiser Augustus als Ausrüstung der Armee eingeführt: eine neue Militärtechnik. Sie bestanden aus zahlreichen miteinander verbundenen Lamellen, waren nicht so schwer wie Kettenpanzer, schneller herzustellen und leichter zu reparieren. Zudem boten sie in manchen Kampfsituationen einen besseren Schutz, etwa vor Lanzenstichen. Sie bestanden aus zwei Einheiten, die vorn und am Rücken mit Lederriemen und Schnallen aus Messing verbunden wurden. Mit welchem Aufwand sie herstellt waren, können die Archäologen anhand des neuen Funds aus Kalkriese nun erforschen.

Die CT-Aufnahme des Schienenpanzers zeigte, dass er bis auf wenige Lamellen zwar vollständig, nach zwei Jahrtausenden jedoch vollkommen durchgerostet war. Nur die Messingschnallen und Teile der Riemen hatten die sauren Bedingungen im Boden überdauert. „Das war alles kaum mehr als ein Rostklumpen“, sagt der Archäologe Burmeister.

Finanziert von der Stiftung Niedersachsen, wurde am Museum in Kalkriese die Restauratorin Rebekka Kuiter eingestellt, die den Fund weiterhin freilegt. Dabei orientiert sie sich an der dreidimensionalen Darstellung, wie sie im Computertomographen entstand. Zudem festigt Kuiter die ausgesprochen fragilen Elemente mit Acrylharz und setzt sie wieder zu den Lamellen zusammen, wie sie einst bestanden: ein mühevoller Prozess, der sich über viele weitere Monate erstrecken, Geduld und Ausdauer erfordern wird.

"Offenbar die Varusschlacht überlebt und erst danach sein Leben verloren"

Im Gefolge der römischen Legionen waren immer auch Sklavenhändler unterwegs, die den Soldaten ihre Gefangenen abkauften. Die waren in der Regel mit sogenannten Halsgeigen gefesselt: einem um den Hals gelegten Ring mit einem in eine Richtung weisenden Stab, an dem die Hände befestigt waren. Eine solche Fessel lag direkt oberhalb des Panzers. Könnte es sein, dass die siegreichen Germanen einen Römer mit dessen eigener Ausrüstung fixierten und ihn dann ermordeten? Warum beließen sie ihm aber seine wertvolle Ausrüstung, die üblicherweise geplündert und oft auch geopfert wurde, wie Funde in germanischen Opfermooren zeigen?

Wurde der Römer womöglich rituell getötet? Weitere Analysen sollen zeigen, ob in dem Schienenpanzer ein Körper verwest ist.

Über das mögliche Ritual können die Archäologen nur spekulieren. Für Stefan Burmeister hat dieser Fund aber schon jetzt eine Bedeutung, die über den Schienenpanzer als Artefakt hinausgeht. „Hier haben wir zum ersten Mal in Kalkriese das Los eines Menschen vor Augen. Er hat offenbar die Varusschlacht überlebt und erst danach sein Leben verloren. Vielleicht können wir seine tragische Geschichte irgendwann erzählen – ein Schicksal, das uns das individuelle Leid des Kriegs eindrücklich vor Augen führt.“