Im Frühjahr 1770 führt der Hofbeamte Wolfgang von Kempelen auf Schloss Schönbrunn in Wien einen Automaten vor, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Auf Rollen schiebt er sein Meisterwerk in einen Salon, wo Kaiserin Maria Theresia mit ihrem Gefolge auf die Vorstellung wartet.

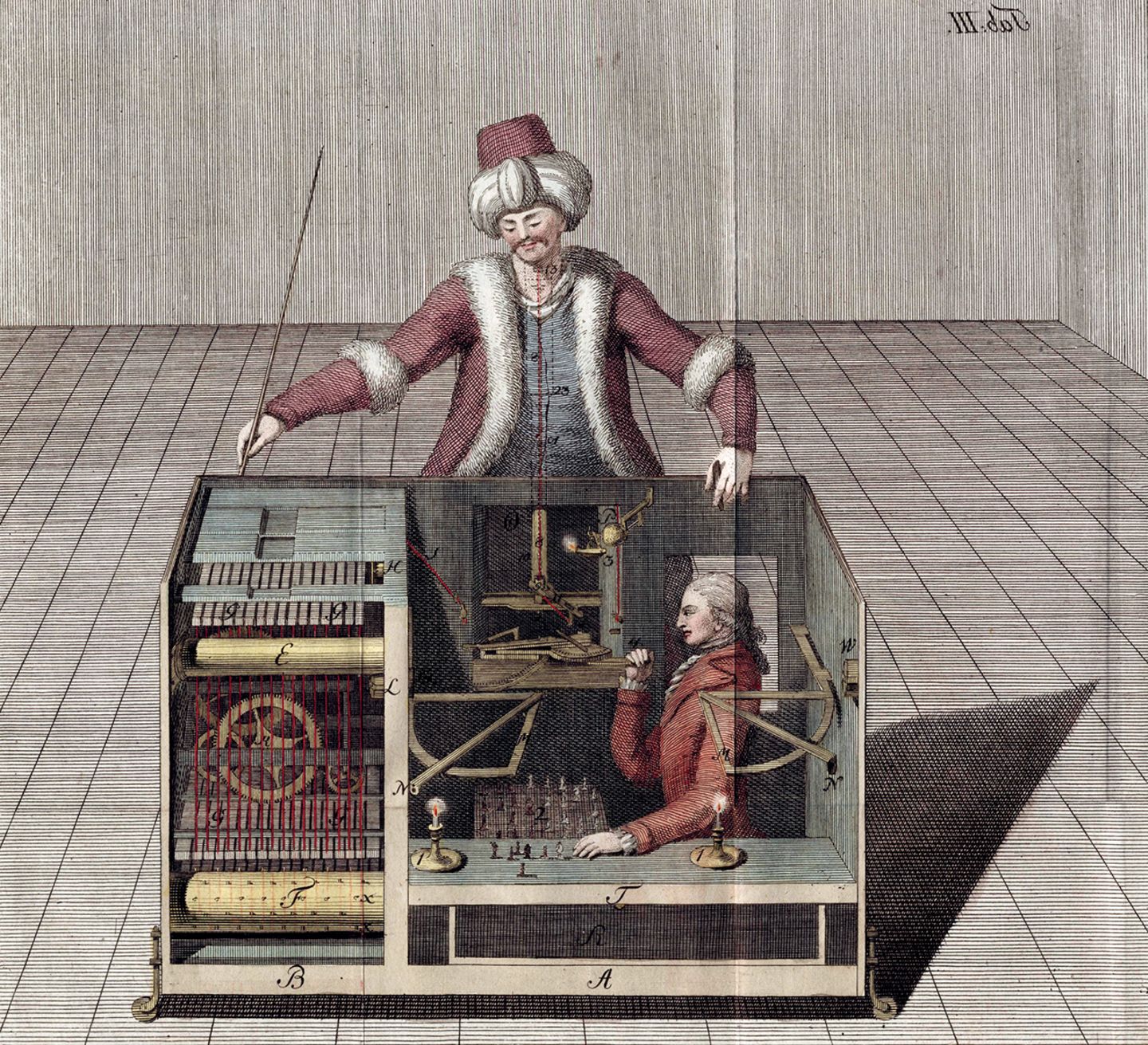

Ihre Majestät sehen: einen lebensgroßen Holzmann in orientalischen Gewändern, auf seinem Haupt ein Turban. Die Figur sitzt hinter einem Holzkasten, dieser misst 1,20 Meter Breite, 85 Zentimeter Tiefe und 90 Zentimeter Höhe. Auf der Oberfläche des Kastens befindet sich ein Schachfeld.

Die Vorstellung beginnt. Kempelen eröffnet seinem verblüfften Publikum, er habe einen Automaten gebaut, der Schach, das königliche Spiel, ganz meisterlich beherrsche!

Kempelen ist ein eleganter Mann, spricht mehrere Sprachen, verfasst Gedichte und Schauspiele. „Seine vornehmliche Passion ist das Erfinden, auf das er fast jeden freien Augenblick verwendet, der ihm nach Erledigung seiner Pflichten übrig bleibt“, berichtet ein Freund. Kempelen hat bereits ein Pumpensystem entwickelt, um Bergwerksstollen zu entwässern.

Sein Meisterstück aber soll der Schachtürke werden.

Es ist die Zeit der mechanischen Wunderwerke. Mitte des 18. Jahrhunderts liefern sich Feinmechaniker einen Wettlauf um die erstaunlichsten und lebensnahesten Apparate, um Maschinen, die schreiben, zeichnen oder musizieren können.

Am verblüffendsten ist wohl die Ente des Franzosen Jacques de Vaucanson: Sie besteht aus Hunderten beweglicher Teile, hat Knochen aus Metall und Flügel mit echten Federn, kann den Hals recken und nach Körnern picken, sie in einem künstlichen Magen verdauen und über Gummischläuche ausscheiden.

Die Menschen bestaunen die Apparate; viele sehen in ihnen Boten göttlicher Gesetze und glauben, der Mensch und das ganze Universum funktionierten nichts anders als ein riesiges Uhrwerk.

Bevor der Schachtürke am Wiener Hof sein Können zeigt, gewährt Kempelen einen Blick in das Innere des Gehäuses. Drei Türen gibt es an der Vorderseite, Kempelen öffnet zuerst die linke: Ein Gewirr aus Rädern, Walzen und Hebeln ist zu erkennen. Er schließt sie und öffnet die mittlere, dann die rechte Tür. Er leuchtet diesen Raum sogar mit einer Kerze aus: Man sieht nur Gestänge. Nachdem er alle Türen verschlossen hat, nimmt er aus einer Schublade einen Satz Spielfiguren und platziert sie auf dem Schachfeld.

Der Schachtürke schüttelt seinen Kopf

Als erster Herausforderer tritt Staatsrat Graf Cobenzl an. Mit einem großen Schlüssel zieht Kempelen den Automaten auf. Es knarzt, der Automat hebt seinen linken Arm, er greift nach einer Figur und stellt sie auf ein anderes Feld ab. Jetzt ist Graf Cobenzl an der Reihe. Zug um Zug geht es voran. Alle zehn bis zwölf Züge zieht Kempelen den Automaten wieder auf, ansonsten steht der Erfinder teilnahmslos am Rande.

Graf Cobenzl verliert eine Figur nach der anderen. Hin und wieder bewegt der Türke den Kopf: Als er die gegnerische Dame bedroht, nickt er zweimal, bei Schach dreimal, und als sein Gegner einen regelwidrigen Zug macht, schüttelt er seinen Holzkopf. Ab und zu rollt er mit den Augen. Bald ist der Graf geschlagen – und die Kaiserin begeistert: welch ein Wunderwerk!

Kempelens Automat wird zur Sensation. Nur selten verliert der Automat eine Partie. Er reagiert auf seinen Gegner, spielt vorausschauend und entscheidet sich scheinbar spontan um – als könnte er wahrhaft denken!

Magie, Magnetismus - ein Schwindel?

Wie der Apparat funktioniert, verrät Wolfgang von Kempelen niemandem. Manche sehen übernatürliche Kräfte am Werk, andere glauben an Magnetismus. Vielleicht werde auch heimlich an unsichtbaren Schnüren gezogen.

Kempelen und sein magisches Geschöpf gehen auf Europatournee. 1783 ziehen sie durch die Pariser Kaffeehäuser, wo Schach zu einem beliebten Freizeitspiel geworden ist. Auch dort verliert der Automat nur gegen die allerbesten Spieler.

Der Schriftsteller Friedrich Melchior von Grimm, der in Paris lebt, bleibt skeptisch: „Eine Maschine könnte nicht so viele verschiedene Züge ausführen oder sie vorausberechnen, es sei denn, sie stünde unter der Kontrolle eines intelligenten Wesens.“

Andere glauben, Kempelens Automat könne wirklich denken. Immerhin herrschen aufregende Zeiten, Menschheitsträume gehen gerade reihenweise in Erfüllung: Den Gebrüdern Montgolfier gelingt Anfang Juni der Aufstieg eines Heißluftballons. Und in England, wo Kempelen seinen Automaten als Nächstes zeigt, stehen in Manufakturen brüllende Dampfmaschinen. Warum sollte es nicht möglich sein, auch eine denkende Maschine zu bauen?

Der Schachtürke überlebt seinen Schöpfer Kempelen, der im Jahr 1804 stirbt. Der Sohn des Erfinders verkauft den Automaten an Johann Nepomuk Mälzel, Mechaniker in Wien.

Selbst Napoleon gibt dem Schachautomaten geschlagen

Im Mai 1809 zieht Napoleon Bonaparte nach der Schlacht bei Wagram mit seinen Besatzungstruppen in der österreichischen Hauptstadt ein. Als der Kaiser von der Schachmaschine hört, will er sie herausfordern. Im Spiel gegen den Schachtürken versucht Napoleon sogar zu schummeln, aber da verbeugt sich der Gegner höflich und stellt die Figur wieder auf ihren Platz zurück. Napoleon ist beeindruckt, täuscht aber so lange weiter, bis der Automat die Figuren vom Tisch wischt.

1818 bricht auch Johann Nepomuk Mälzel mit seiner Automatensammlung zu einer Europatour auf, in den 1820er Jahren geht es sogar nach Amerika. Auch hier: Begeisterung. „Nichts, was man bisher in unserer Stadt zu Gesicht bekommen hat, kann auch nur annähernd damit verglichen werden“, schreibt der Herausgeber der „New-York Evening Post“.

Doch auch Ernüchterung. Eine junger Reporter besucht 1835 eine Aufführung des Schachtürken in Virginia: Edgar Allan Poe, der als Verfasser von Horror- und Kriminalliteratur berühmt werden wird. Poe deckte das Geheimnis des Schachtürken auf – mit der gleichen scharfsinnigen Art der Beweisführung, die er den Detektiven in seinen Geschichten zuschreibt.

Wie ein Ermittler analysiert er die Präsentation, wie ein Ankläger formuliert er 17 Argumente, warum im Kasten ein Mensch hocken müsse. Poe weist vor allem darauf hin, dass Mälzel bei der Präsentation des Kastens nie alle Türen gleichzeitig öffne.

Ein Bluff und doch ein technisches Meisterwerk

Mälzel stirbt, der Hausarzt von Poe ersteht den Automaten, der nun – die Zeiten ändern sich – in einer Kuriositätensammlung in Philadelphia endet. Dort fällt er 1854 einem Brand zum Opfer. Die Öffentlichkeit erfährt erst posthum das ganze Geheimnis des Schachtürken, vom Sohn des letzten Besitzers:

Vor der Vorstellung musste ein Spieler von oben in den Kasten steigen. Er hockte sich auf einen Schiebesitz, der auf gefetteten Eisenschienen montiert war. Kurz bevor die erste Tür geöffnet wurde, rutschte der Spieler nach vorn in den größeren Raum.

Wurden die Türen auf der linken Seite wieder geschlossen, glitt er zurück, richtete sich gerade auf und streckte die Beine durch. Wenn die Türen zum größeren Raum geöffnet wurden, war er schon nicht mehr zu sehen.

Im Inneren spendete eine Kerze Licht. Ihr Rauch wurde durch ein Rohr zu einem Loch am Turban geführt. Frische Luft strömte durch kleine Löcher in den Kasten. Weil es trotzdem stickig und düster war, durfte eine Partie nicht länger als eine Stunde dauern.

Die Schachfiguren besaßen kleine Magneten, die Metallscheiben an der Unterseite des Schachbrettes bewegten. So ließen sich die Züge von innen heraus genau beobachten.

Der Spieler selbst schaute auf ein eigenes Schachbrett vor sich, das mit einem sogenannten Pantografen verbunden war. Kurz gesagt, handelte es sich dabei um ein diffiziles Hebelsystem, das die Position einer Figur auf dem Schachfeld in eine präzise Armbewegung des Türken übersetzte.

Ein Bluff, gewiss. Und doch viel mehr: Allein diese Mechanik machte den Automaten zu einem technischen Meisterwerk.

Und schließlich konnte der Spieler noch an Schnüren ziehen, damit der Türke mal nickte, mal mit den Augen rollte oder den Kopf schüttelte. So kam auch die berühmte Redewendung in die Welt: „Das ist doch alles getürkt ...“

Nicht alle Geheimnisse konnten gelüftet werden: Wer saß beim ersten Spiel am Wiener Hof in dem Automaten? Ein Rätsel. Später kroch ein Wiener Schachmeister in den muffigen Kasten, dann der Verfasser einer Schach-Enzyklopädie. Eine Zeitlang spielte eine französische Seiltänzerin und in Amerika der Sohn des Herausgebers der „New-York Evening Post“.

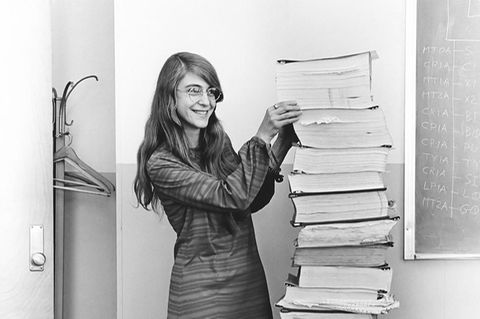

Eine wahrhaftige Schachmaschine ließ jedoch noch sehr lange auf sich warten: Erst Ende des nächsten Jahrhunderts, im Jahr 1997, gelang es einem Computer namens Deep Blue, den amtierenden Schachweltmeister, Garri Kasparow, zu schlagen.