Es ist der 19. Juli 1324, und in Kairo herrscht Aufruhr: Von den Marktplätzen, aus den Moscheen und den Basaren der Metropole strömen die Menschen zum Westtor, schauen staunend in Richtung der Pyramiden von Gizeh.

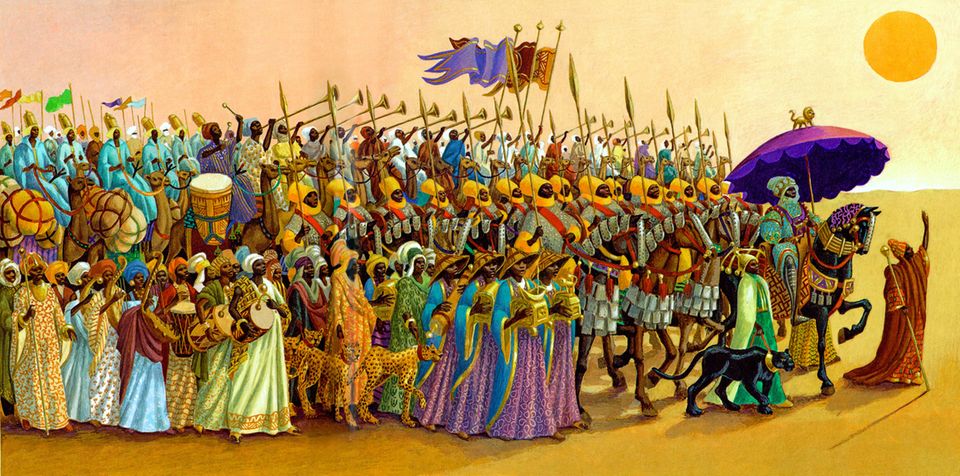

Aus der schattenlosen Gluthitze der Sahara nähert sich eine gewaltige Karawane. Trommeln und Trompeten kündigen ihr Kommen an. Tausende Sklaven, Männer und Frauen von vielerlei Hautfarbe, gehüllt in Brokat und persische Seide schreiten über den Sand.

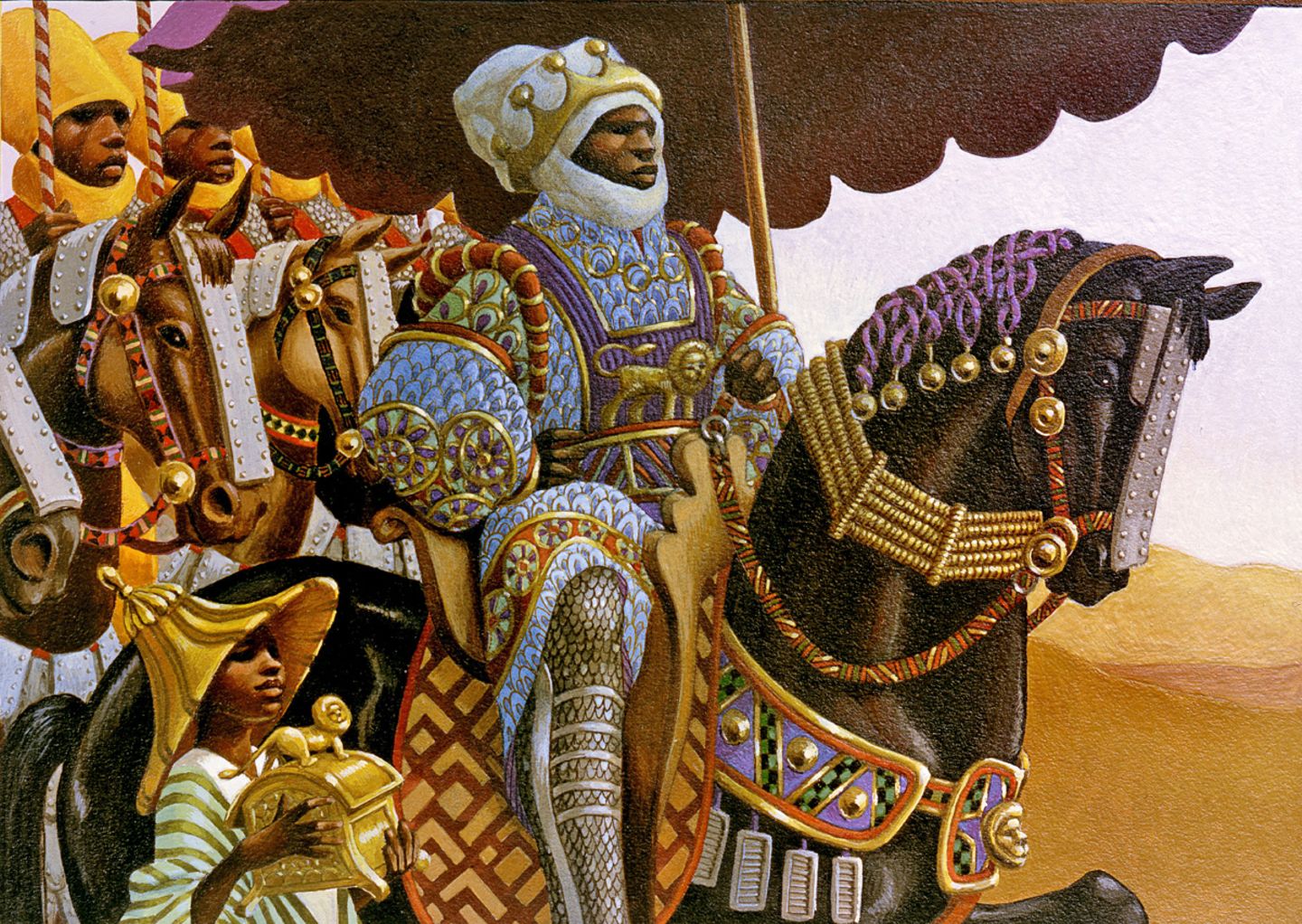

Die Prozession funkelt in der Sonne: Etliche der Teilnehmer tragen Geschmeide aus Gold und Silber, haben Goldfäden in ihre Haare, ihre Kleidung oder die Mähnen ihrer Pferde gewoben.

Eine Kohorte aus 500 Sklaven präsentiert kiloschwere Stäbe aus purem Gold. 80 Kamele sind beladen mit Taschen voll mit dem edlen Metall. Tausende Fußsoldaten mit Bögen und Lanzen marschieren neben bewaffneten Reiterkriegern.

Stunde um Stunde durchquert der Zug das Stadttor, er scheint kein Ende zu nehmen – arabische Chronisten schreiben später von mehreren Zehntausend Menschen.

Am Ende der Karawane schließlich reitet auf einem schwarzen, mit goldenem Geschirr geschmückten Hengst ein vielleicht 35-jähriger Mann, gekleidet in ausladende Pluderhosen, das Haupt durch einen seidenen Schirm vor der Sonne geschützt. Seine Haut ist dunkel, das Gesicht freundlich, seine Erscheinung stattlich. Über ihm wehen von Begleitern getragene, riesige rote Banner.

Die Ägypter haben schon viele afrikanische Muslime gesehen, die ihre Stadt auf der Pilgerreise nach Mekka passieren. Auch mächtige Männer sind darunter gewesen – aber keiner, der eine solche Gefolgschaft mit sich brachte.

Der Wallfahrer, der an diesem Tag in Kairo für Aufsehen sorgt, ist Mansa Musa I., Herrscher des westafrikanischen Mali. Der wohl reichste Mensch seiner Zeit – vielleicht sogar der reichste, der je gelebt hat.

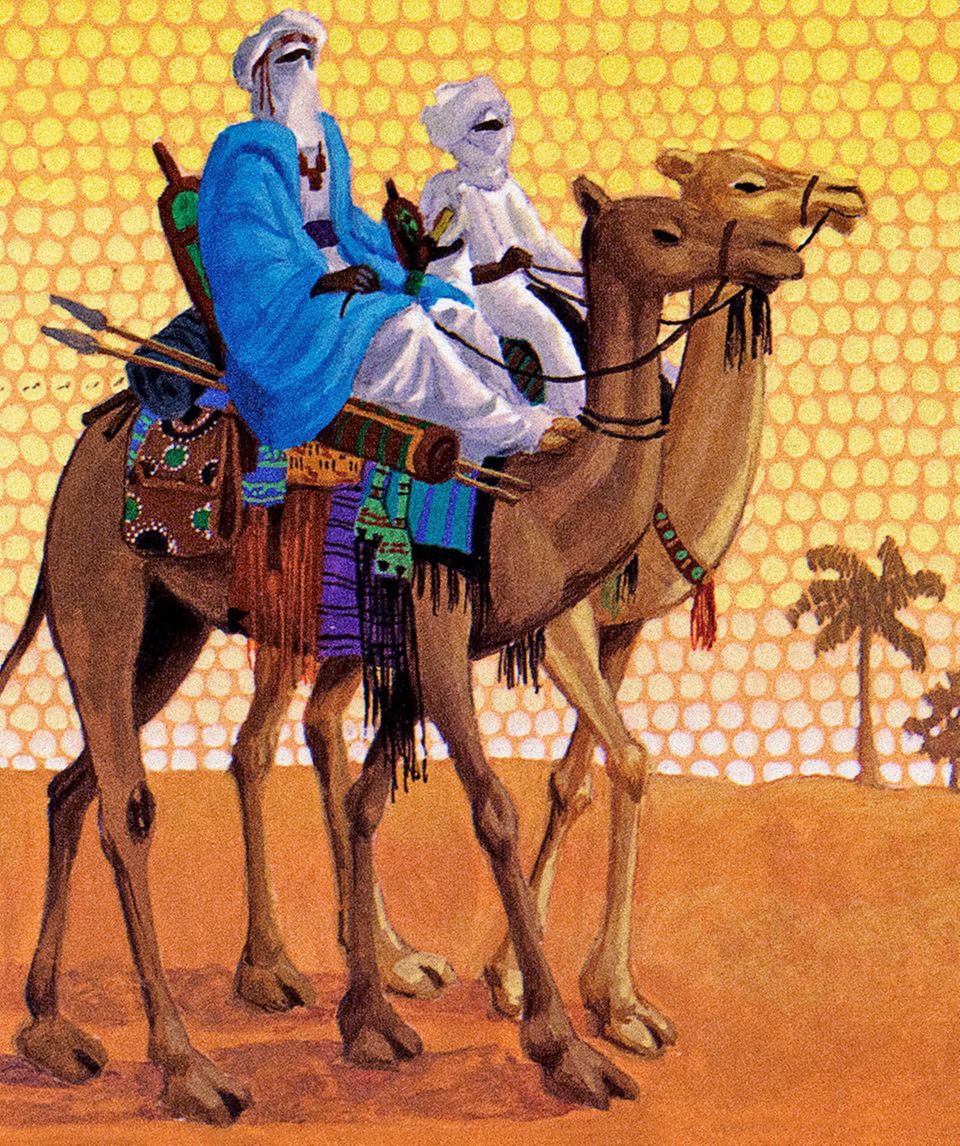

Der Monarch stammt aus einer Region fernab von den bekannten Machtzentren der Zeit. Seit dem 8. Jahrhundert hat sich dort der Islam ausgebreitet: zum einen durch Kriegszüge islamisierter Berber-Nomaden, die die Einheimischen mit dem Säbel missionierten, zum anderen durch arabische Händler, die mit Karawanen durch die Sahara zogen und Handelsstützpunkte errichteten.

Sie tauschten mit örtlichen Fürsten Salz, Waffen und Pferde gegen Rohstoffe wie Gold und Elfenbein, gegen Sklaven und exotische Tiere.

Das Imperium Mali reichte von der Sahara bis zu den Regenwäldern im Süden

Mit Glaubensbrüdern lassen sich leichter Geschäfte machen. Und so traten etliche heidnische Herrscher zum Islam über; ihre Untertanen folgten ihnen nach. Manche Fürsten kamen durch den Handel zu großem Reichtum; sie stellten starke Armeen auf, unterwarfen ihre Nachbarn – und erschufen so mächtige Reiche, die die Handelswege von Nord- nach Westafrika beherrschten.

Das bedeutendste dieser Imperien ist seit dem 13. Jahrhundert Mali, ein Vielvölkerstaat, dominiert von den Angehörigen des Malinke-Stammes. Nach und nach haben seine Herrscher ein Territorium erobert, das vom Atlantik bis zum Niger-Fluss reicht, von der Sahara bis zu den Regenwäldern im Süden. Dort auch liegen ergiebige Goldminen: die Quelle des malischen Reichtums.

Knapp zwei Drittel des weltweit produzierten Goldes stammen laut einer Schätzung aus dieser Gegend. Das Edelmetall liegt nicht weit unter der Oberfläche; aus einfachen Erdgruben fördern es die Einheimischen und reichen es als Tribut weiter an die Herrscher Malis. Die verkaufen das Gold und das ebenfalls dort abgebaute Kupfer sowie Elfenbein an arabische Karawanenhändler.

Die Pilgerreise des Mansa Masu soll prachtvoller sein als jede zuvor

Schon bald ordnet der Monarch eine Unternehmung von nie gekannter Dimension an: Der fromme Gebieter plant seine Pilgerreise nach Mekka, denn die gehört zu den fünf heiligen Pflichten eines Muslims. Gut denkbar, dass der König mit der Reise auch die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zur islamischen Welt vertiefen will. Und sicher geht es ihm darum, den Ruhm seines Reiches zu mehren.

Vielleicht aber treibt ihn auch ein ganz persönlicher Grund: Einer Legende zufolge hat Mansa Musa aus Versehen seine Mutter getötet und will nun voller Reue am Grab des Propheten die Vergebung Allahs suchen.

Was auch immer den König bewegt, dessen Vermögen nach einer Schätzung einem heutigen Wert von etwa 400 Milliarden Dollar entspricht: Er will, dass seine Pilgerreise prachtvoller ist als die aller seiner Vorgänger.

Daher lässt er die Goldförderung intensivieren, nimmt immer neue Sklaven in Dienst, ordnet an, dass seine Untertanen ungeheure Mengen an Lebensmittelvorräten bereitstellen.

Wohl am 12. November 1323 setzt sich seine Karawane in Bewegung. Bis nach Mekka sind es knapp 6000 Kilometer. 17 Tonnen an Gold, so schätzt es ein Chronist, führt der Monarch in den Taschen seiner Kamele mit sich.

Rund 8000 Soldaten und 12000 Sklaven begleiten ihn, darunter Lastenträger sowie persönliche Diener; Sängerinnen sollen für seine Unterhaltung sorgen. Köche bereiten ihm frischen Fisch und Gemüse, standesgemäß isst der Herrscher stets allein.

Auch Verwandte des Königs und andere Mächtige werden gezwungen, sich der Pilgerreise anzuschließen, um ja keine Rivalen unbeobachtet zurückzulassen. Sein Sohn hütet während Mansa Musas Abwesenheit den Thron.

Zunächst durchquert der Zug das weite Grasland Zentralmalis. Dann erreichen die Reisenden die Südgrenze der Sahara, müssen felsiges Ödland und scheinbar endlose Dünenlandschaften unter der sengenden Sonne passieren.

Nach acht Monaten nähert sich die Karawane Kairo, der Kapitale des Mameluken-Reiches und wichtigstem Knotenpunkt zwischen Afrika und Arabien und. Ein Bediensteter des ägyptischen Sultans kommentiert, dieser Konvoi wetteifere in seinem Glanz mit der afrikanischen Sonne selbst.

Der Goldkönig und sein Gefolge überschütten Kairo mit Reichtümern

Tonnenweise verschenkt Mansa Musa auf seiner Reise Gold, als Almosen an die Armen, als Aufmerksamkeiten an Offizielle, Emire und Würdenträger. In Kairo lässt er dem Sultan An-Nasir Muhammad ibn Qalawun 50000 Golddinare als Willkommensgruß zukommen.

Der ägyptische Herrscher lädt ihn in seine auf einem Felssporn errichtete Zitadelle, beschenkt den Gast mit Pferden und Kamelen, weist ihm einen eigenen Palast für den mehrmonatigen Zwischenhalt vor der Pilgersaison zu, denn traditionell findet die eigentliche Wallfahrt an nur wenigen Tagen im Jahr statt.

In dem Kairoer Palast empfängt Mansa Musa die hohe Gesellschaft des Mameluken-Reichs, unterhält sich mit Gelehrten, freundet sich mit Würdenträgern an – und erzählt fantastische Geschichten: dass sein Vorgänger versucht habe, mit 2000 Schiffen den Atlantik zu überqueren, und verschollen sei. Dass es ein Jahr dauere, sein Reich zu durchwandern. Und dass es in Mali in tributpflichtigen Gebieten eine Goldpflanze gebe, die man nur ernten müsse.

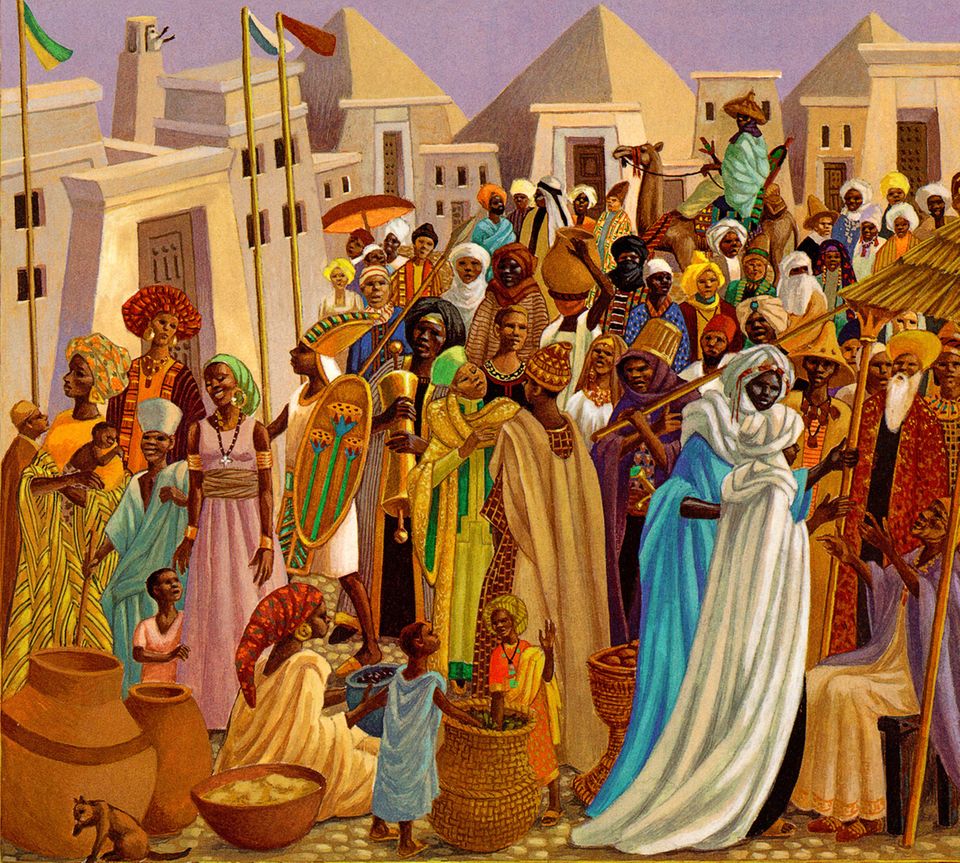

Der Monarch und sein Gefolge fluten die Stadt mit ihrem Reichtum. Sie kaufen auf den Märkten Kleidung, Literatur, türkische und äthiopische Sklavinnen. Bald merken die Händler, dass die Fremden anstandslos auch völlig überzogene Preise zahlen – Geld scheint für sie keine Rolle zu spielen.

Weil so viel Edelmetall im Umlauf ist, kommt es zu einer Inflation. Der Tauschkurs des Golddinars stürzt ab (und wird noch zwölf Jahre später nicht den alten Stand erreicht haben).

Noch vor Beginn der Pilgersaison erreicht die Reisegruppe zunächst Medina, wo Mansa Musa am Grab des Propheten Mohammed betet.

Anschließend absolviert der Herrscher den knapp 400 Kilometer langen Weg von Medina nach Mekka, reinigt sich und streift das einfache weiße Gewand eines Wallfahrers über, strömt mit den Massen zum eckigen, schwarz verhängten Kaaba-Schrein.

Sieben Mal umschreitet der König mit den anderen Gläubigen entgegen dem Uhrzeigersinn das Heiligtum.

Musa bleibt noch einige Zeit in Mekka, kauft Häuser, verteilt 20000 Goldmünzen an die Armen und überredet arabische Gelehrte, Dichter und Juristen, ihn in sein Reich zu begleiten.

Die Rückreise aber wird zum Desaster – denn die Malier verlieren auf dem Weg nach Kairo ihre ägyptischen Führer aus den Augen und verirren sich schon bald in der Wüste. Etliche sterben, an Durst oder Kälte, oder werden zum Opfer räuberischer Beduinen, die es auf Nachzügler abgesehen haben.

Erst am 27. Dezember erreichen die ersten Pilger wieder Kairo, aber Mansa Musa ist nur noch ein Drittel seiner Entourage geblieben. Zudem sind die zuvor scheinbar unerschöpflichen Schatzkoffer offenbar leer, der Monarch muss sich Geld leihen – 50000 Dinar allein von einer Kaufmannsfamilie.

Mansa Musa macht Timbuktu zum neuen Zentrum des Islam in Westafrika

Einige der Gläubiger begleiten ihn, als Musa Kairo mit vermutlich 15000 Gefolgsleuten Richtung Heimat verlässt.

Doch kurz darauf wendet sich das Schicksal des Monarchen wieder zum Positiven: Bereits in Mekka hat er wohl erfahren, dass ein General seiner Armee Timbuktu eingenommen hat, die bedeutende Oasenstadt am Rand der Sahara, sowie den Stadtstaat Gao. Auf dem Rückweg kann Mansa Musa nun die Huldigung seiner neuen Untertanen entgegennehmen. Über mehr als 40 Millionen Menschen herrscht er jetzt. Und so kehrt er auf dem Höhepunkt seiner Macht in sein Reich zurück.

Timbuktu wird fortan zu einem Zentrum des Islam in Westafrika. Bald gibt es mehr als 180 Koranschulen in der vielleicht 15000 Einwohner zählenden Handelsstadt.

Mansa Musa lässt Bibliotheken errichten, darunter wohl auch für jene Koranschriften, die er von seiner Pilgerreise mitgebracht hat, sowie eine Universität, Moscheen und einen Palast.

Ein andalusischer Architekt, der ihn aus Mekka begleitet hat, führt eine neue Bautechnik ein: Da es in der Region an Steinen mangelt, lässt er Prachtbauten aus getrocknetem Lehm errichten.

Der Wohlstand des Goldkönigs weckt die Gier der Europäer

Die Geschichten über Mansa Musas Pilgerfahrt und den Glanz Timbuktus verbreiten sich rasch; das malische Goldreich wird nun weit über seine Grenzen bekannt.

Im Jahr 1375 zeigt ein wohl auf Mallorca entstandener Weltatlas einen schwarzen König mit Krone, Zepter und einem Klumpen Gold in der Hand, der über Westafrika thront: Mansa Musa.

Zu diesem Zeitpunkt lebt der Herrscher schon nicht mehr. Vermutlich stirbt er 1337 – woran, ist nicht überliefert. Sein Sohn übernimmt nach Mansa Musas Tod die Regierungsgeschäfte.

Doch bald darauf setzt der Niedergang Malis ein, unterworfene Völker rebellieren, kriegerische Nachbarn nutzen die Schwäche der Maliherrscher.

Zugleich erwächst den afrikanischen Fürsten eine neue Bedrohung. Europäische Mächte, vor allem die Portugiesen, erkunden ab 1415 die Westküste Afrikas. Sie suchen einen Seeweg nach Indien, aber auch jene Schätze, die im Inneren des Schwarzen Kontinents liegen sollen: das Gold des Mansa Musa.

Und so werden das Streben des Königs nach Ruhm, seine Reise und die Zurschaustellung seines Wohlstands Afrika zum Verhängnis: als gierige Europäer auf der Jagd nach Reichtümern den ganzen Kontinent unterwerfen.