Ein modernes Wissenschaftszentrum

Eine Lichtung im Wald, umringt von hoch aufragenden Araukarien. Schwere Schritte erschüttern die von spitzen Blattschuppen überzogenen Zweige dieser Bäume. Eine Bestie, so lang wie ein Stadtbus, bricht durch ins Helle. Es ist ein Allosaurus, einer der gefräßigsten Räuber der Jurazeit. Er hält inne, etwas scheint ihn zu irritieren. Zehn Gehminuten vom Berliner Hauptbahnhof entfernt, im neu gestalteten Lichthof des Museums für Naturkunde, hätte der Saurier auch allen Anlass dazu, gäbe es ihn denn wirklich. Aber auch als Fiktion ist er eindrucksvoll, erzeugt von einem "Juraskop", einer Art Aussichtsfernglas, das hier zwischen sieben Saurierskeletten steht. Blickt man hinein und fokussiert auf eines der Gerippe, wachsen um dieses Muskeln, dann Panzerhaut. Die Körper beginnen sich in Szenen zu agieren, wie sie sich vor 150 Millionen Jahren wohl abgespielt haben mögen. Oder zumindest so, wie Kristian Remes sich das vorstellt.

Der 28-jährige Geologe und Paläontologe schreibt gerade an einer Doktorarbeit über die Lebensweise der Saurier und hat die Mediengestalter der Agentur ART+COM bei den von ihnen entworfenen Computeranimationen wissenschaftlich beraten. Auch die Präsentation der Knochen-Originale wurde von ihm akribisch überprüft. Fünf Skelette aus Tendaguru im heutigen Tansania sind darunter - so Brachiosaurus brancai, die mit über 13 Metern höchste, aus echten Fossilien montierte Saurierrekonstruktion der Welt. Zur Wiedereröffnung des renovierten Museums-Lichthofes hat Remes ihnen, wie auch der 1911 als Geschenk nach Berlin gelangten Kopie eines nordamerikanischen Diplodocus, ein völlig neues Erscheinungsbild verpasst. An dem damals nachempfundenen Lebensbild hat sich durch Forschungsresultate aus aller Welt inzwischen vieles geändert. Ein Beispiel: der Berliner Kentrosaurus mit seinen "Irokesen"-Stacheln. 70 Jahre lang trug er ein Paar armdicke gefährlich spitze Dornen auf der Hüfte. Doch an einem 1992 in China ausgegrabenen kompletten Kentrosaurus- Verwandten setzten die Dornen unverkennbar an den Schultern an, nicht tiefer.

Ein modernes Wissenschaftszentrum

Doch ging es nicht nur um fachliche Richtig-Stellungen, der Sauriertrupp wurde auch durch eine Schönheitskur für die Wiedereröffnung der zentralen Schaubühne des Museums fit gemacht. Kristian Remes musste genau darauf achten, dass jeder der 1500 aufpolierten Knochen in die richtige Halterung gesteckt wurde. Nun machen die Urreptilien im Lichthof eine viel dynamischere Figur. Es ist, als hätten sie teil an jener Aufbruchstimmung, die im ganzen Haus zu spüren ist. Denn nicht nur die Lichthof-Ausstellung "Saurierwelt - Leben im Jura" öffnet am 13. Juli neu. Auch das westliche Treppenhaus und zwei Säle wurden renoviert und mit neu konzipierten Ausstellungen über "Sonnensystem und Kosmos", das "System Erde", "Evolution in Aktion" bestückt. Damit will Reinhold Leinfelder, Anfang 2006 zum Generaldirektor des Naturkundemuseums berufen, mehr erreichen als die Auffrischung von Fakten und eine zeitgemäße Präsentationstechnik. Er möchte das Museum nicht nur als Schauhaus verstanden wissen, sondern auch als ein modernes Wissenschaftszentrum, in dem die Erkenntnisse der vielen hier arbeitenden Forscher mit dem Publikum geteilt werden können.

Im Mittelpunkt stehen Fragen der Evolutions- und Biodiversitätsforschung

In der Tat sind die wissenschaftlichen Aktivitäten der Berliner äußerst vielfältig - ob in den Museumssammlungen oder auf Expeditionen, ob mit morphologischen Studien oder Computersimulationen, im neuen Isotopen-Labor oder im molekularbiologischen Labor des neu gegründeten "Interdisziplinären Zentrums für Genetische Variabilität und Anpassungsfähigkeit". Im Mittelpunkt vieler Arbeiten stehen erwartungsgemäß Fragen der Evolutions- und Biodiversitätsforschung, traditionell aber auch die Planeten- und Meteoritenkunde. Noch haben die Museumswissenschaftler kaum Zeit gefunden, sich bei allen von der neuen Leitung angestoßenen Projekten auf eine gemeinsame Forschungslinie festzulegen. Doch Leinfelder hält beide Bereiche für gut vereinbar: Gerade die Wechselwirkung zwischen den äußeren Faktoren - Meteoriteneinschlägen, Vulkanismus, Klimaänderungen - und den inneren Faktoren der Ökosysteme treibe die Evolution und Artenbildung ja entscheidend voran.

30 Millionen Objekte

Basis dieser Forschung ist ein wahrhaft gigantischer Fundus: 30 Millionen auf allen Kontinenten, in allen Meeren gesammelte Objekte aus der belebten und unbelebten Natur. Viele Stücke entstammen dem 18. und 19. Jahrhundert, als Naturforscher wie Alexander von Humboldt in alle Erdteile auszogen und reichlich Naturschätze zurück nach Hause brachten. Der Preußen-König Friedrich Wilhelm III. ließ im Jahre 1810 an der neu gegründeten Berliner Universität alles Material in ein Anatomisch-Zootomisches, Mineralogisches und Zoologisches Museum zusammenführen. Als das Haupthaus der späteren "Humboldt-Universität zu Berlin" überzuquellen begann und sich die Professoren an Walskeletten vorbeizudrücken hatten, ließ die Hochschule - bis heute institutioneller Herr des Museums - 1889 ein eigenes Gebäude errichten: das "Museum für Naturkunde" an der Invalidenstraße.

Archiv mit 120.000 Tierstimmen

Dort ruhen die Kostbarkeiten seither auf Watte gebettet oder auf Nadeln gespickt, als Bälge präpariert, in Alkoholgläsern konserviert, neuerdings mit ihrem DNS-Profil registriert - und so manche liegen seit Jahrzehnten in unausgepackten Kisten. Auch führt das Museum ein Tierstimmenarchiv mit 120.000 verschiedenen Brunftgesängen, Warnschreien oder Wohllauten vom Tiger bis zum Borkenkäfer. Nur: So bekannt wie die Traditionshäuser anderer Länder ist das Berliner Museum bei weitem nicht. 3,3 Millionen Interessierte besuchen jedes Jahr in London das Natural History Museum. New York zu besuchen, ohne das American Museum of Natural History gesehen zu haben, gilt inzwischen fast als Unterlassungssünde - vier Millionen Menschen strömen jährlich in den klassizistischen Bau am Central Park. Vor das Eingangsportal des Naturkundemuseums in Berlin verirrt sich bislang nicht mal ein Zwanzigstel davon. Hunderte Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg überziehen noch immer die rußgeschwärzte Fassade.

Deutschlands wertvollste Schatzkammer der Natur ist verfallen - mit Wissen der verantwortlichen Behörden. Den weltberühmten Dinosauriern regnete es durchs mürbe Glasdach buchstäblich auf die Schädel. Das Haus umfassend zu sanieren würde 100 Millionen Euro kosten, und Leinfelder lässt nichts unversucht, diese Summe einzuwerben. So hat er 500 Personen, darunter viele Prominente, zu einem Galaabend geladen - und Bundeskanzlerin Angela Merkel dafür gewonnen, die neuen Ausstellungen am Tag darauf zu eröffnen. Nun malt er sich aus, wie die Gäste den Prosecco zur Seite stellen, um ein 215 Kilo schweres Bruchstück des Gibeon-Meteoriten zu berühren oder am interaktiven "Baum des Lebens" zu lernen, wie Artenbildung funktioniert. Anschließend könnten sie sich auf der Liegeinsel im Treppenhaus des Westflügels ausruhen, ihren Blick hoch auf eine Leinwand richten und begleitet von kosmischen Klängen vom Urknall ins Jetzt und zurück reisen.

Vogelsammlung mit bis 95 Prozent aller weltweit vorkommenden Arten

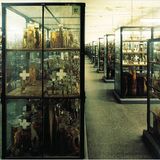

Ähnlich ferne Welten könnten die Damen und Herren allerdings auch entdecken, wenn sie die gusseiserne Treppe erstiegen und einen Blick hinter die Kulissen wagten. Dorthin, wo die Sammlungssäle, Labore und Büros der Mitarbeiter untergebracht sind. Denn hier pfeift Wind durch die Fenster, rieselt Putz von den Wänden, hängt ein Geruch in der Luft, wie ihn nur ältere Ostdeutsche kennen, jener von DDR-Bohnerwachs. Die Forscher scheinen von ihrer freudlosen Umgebung indes wenig mitzubekommen. Ihre ganze Aufmerksamkeit gilt zumeist dem, was sich im Innern der Schränke verbirgt; der Tier-, Fossil- oder Mineraliengruppe, mit der sie seit Jahren verbunden sind. Sylke Frahnert etwa, Kustodin der Vogelsammlung, wacht über Exponate von 90 bis 95 Prozent aller weltweit vorkommenden Arten. "Auch wenn es nicht so aussieht: Es ist eine der bedeutendsten Sammlungen der Welt", sagt sie und erklärt sich für glücklich, hier arbeiten zu dürfen. 7000 ihrer leblosen Schutzbefohlenen stehen naturgetreu montiert in Glasvitrinen, 135.000 sind als Bälge sowie 4000 als Skelette in dünnen Holzschubladen von Apothekerschränken verstaut.

Zahl ausgestorbener Spezies wächst

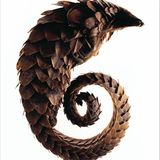

Neuentdeckungen von Arten sind heutzutage in der Vogelfauna eher selten - genauso wie bei Reptilien oder Säugern. Im Gegenteil: In diesen Tierklassen wächst die Zahl ausgestorbener Spezies. Um so erfreulicher war es da für Frahnerts Fachkollegen Frank Steinheimer, auch etwas zum Schutz der Vögel beitragen zu können: Mehrfach ist er im Auftrag der globalen Organisation BirdLife International in den Urwald der Grenzregion von Myanmar und China gereist. Er soll die dort vermuteten endemischen Vogelarten ausfindig machen, um Grenzen für ein Schutzgebiet festzulegen. Regelmässig in Tropenländern unterwegs ist auch Wolfram Mey, Kustos in der Sammlung für Schmetterlinge und Köcherfliegen, die in etwa 11.000 Glaskästen rund vier Millionen Falter beherbergt. Doch Mey seufzt. Allein die Pflege der "Staudinger-Sammlung", jener 132.000 exotischen Schmetterlinge und Raupen, die das Museum anno 1907 übernommen hat, würde ihn bis zur Rente voll auslasten.

Feuchtigkeit bedroht die Schätze

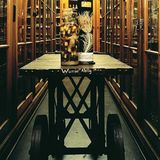

Dann bedroht auch noch Feuchtigkeit Meys Schätze. "Ich warte nur darauf, dass Pilzsporen in die Kästen eindringen und Schimmel die Arbeit eines Jahrhunderts zerstört", fürchtet er. gaben." Unbehelligt bleibt Ansgar Greshake. Seine Sammlung, meint er, sei "himmlisch unkompliziert". Sie ist mit 4500 Stücken die kleinste des Hauses, passt in 16 schmale Schränke in seinem Büro und ist als einzige vollständig digital erfasst. Der Planetologe betreut Meteoriten: Festkörper außerirdischen Ursprungs, die auf die Erde gelangt sind. Greshakes vielleicht berühmtestes Exemplar ist ein 880 Gramm schwerer Eisenbrocken: Es ist ein Bruchstück des ersten Gesteins, das als "nicht von dieser Welt" erkannt wurde - und zwar von dem Wittenberger Gelehrten Ernst Chladni. Gefunden wurde der Meterorit 1749 an der höchsten Stelle des Schiefergebirges bei Krasnojarsk in Sibirien. Das Stück in Greshakes Hand ist ein Staatsgeschenk des Zaren Alexander I. an Preußens König Friedrich Wilhelm III. aus dem Jahr 1803. Chladnis Theorie zur außerirdischen Herkunft des Gesteins erschien 1794. Die Schrift wurde jahrelang von Fachkollegen belächelt, doch 1803 anerkannt - nachdem in Nordfrankreich vor den Augen zahlreicher Zeugen zwei- bis dreitausend Steinmeteorite auf die Erde gefallen waren.

Kam das Leben mit einem Meteoriten vom Mars auf die Erde?

Greshakes Kollegen Cornelia Meyer und Jörg Fritz halten das für möglich. Bislang war lediglich bekannt, dass Mikroorganismen in Meteoriten lebensfeindliche kosmische Strahlung überstehen können. Doch überleben sie auch die extremen Temperaturen und den unvorstellbar hohen Druck eines Einschlags? Um dies erstmals durch ein Experiment zu klären, haben die beiden zu einem interdisziplinären Team gehörenden Wissenschaftler Bakterien, Bakteriensporen und Flechten in marsähnliches Gestein eingebracht und dieses in einem Spezialbunker mit einer Platte beschossen, wobei Drücke bis zu 500.000 Atmosphären entstanden. Das Ergebnis: Flechten und Bakteriensporen haben gute Überlebenschancen.

Weshalb gehen Spezies in einer sich wandelnden Umwelt zugrunde, weshalb passen andere sich an? Und wie lange dauern solche Prozesse? Derlei Fragen widmen sich die Museumswissenschaftler schon seit Charles Darwins Zeiten. Der kürzlich verstorbene, in Berlin promovierte Evolutionsbiologe und spätere Harvard-Professor Ernst Mayr erklärte seit den 1940er Jahren, vor allem die geographische Trennung treibe die Evolution neuer Spezies voran; die Bildung neuer Lebensformen vollziehe sich zudem nur allmählich. Gleich mehrere Biologen am Berliner Museum können heute jedoch Erkenntnisse vorweisen, die zeigen, dass Arten auch in unmittelbarer Nachbarschaft und in sehr kurzen Zeiträumen differenzieren können. Auf Hawaii etwa krochen Hannelore Hoch und ihr Doktorand Andreas Wessel in mehrere dunkle, 150 bis 250, in einem Fall sogar nur 25 Jahre alte Lavahöhlen, um dem Liebesgesang von Oliarus-Zikaden zu lauschen - oder zumindest dem, was die hochsensiblen Aufnahmegeräte der Forscher übertrugen. Denn erstaunlicherweise zirpten die Tiere in jeder Höhle anders. Männchen aus benachbarten Höhlen erkennen deshalb die Weibchen nicht mehr und umgekehrt, eine Paarung wird dadurch unmöglich. Damit war klar, dass sich in diesen Höhlen in kurzer Zeit unterschiedliche Arten gebildet haben müssen.

Lebensweise prägt Artenbildung

Matthias Glaubrecht wiederum, der Koordinator aller Forschungsprojekte im Naturkundemuseum und zudem Kustos für Mollusken (Weichtiere), sowie sein Mitarbeiter Thomas von Rintelen tauchten in "nur" zwei Millionen Jahre alten Seen auf der indonesischen Insel Sulawesi nach Schnecken der Gattung Tylomelania. Sie entdeckten dabei insgesamt 37 Arten - mehr als in jedem anderen bekannten Seensystem der Erde. Die mannigfaltige Gestalt der feinen Zähnchen auf der Radula, der Schnecken-Reibzunge, brachte die Forscher darauf, dass hier Tochterarten entstanden sind. Mehrere Gruppen haben sich offenbar auf unterschiedliche "Weideflächen" im See spezialisiert: auf Felsen, schlammige Bereiche oder im Wasser liegende Baumstämme.

Lebensweise prägt Artenbildung

Durch molekularbiologische Untersuchungen wurde bestätigt, dass es sich um genetisch unterschiedliche Spezies handelt. Glaubrecht ist daher überzeugt: Nicht nur der Geographie, auch der Lebensweise kommt eine entscheidende Rolle bei der Artenbildung zu. Damit seine Grundlagenforschung vielleicht eines Tages für die Entwicklung pharmazeutischer Wirkstoffe nutzbar wird, bereitet Glaubrecht derzeit einen Projektantrag zur Erforschung der Coniden, einer Schneckenfamilie, vor. Diese meist in tropischen Korallenriffen lebenden Kegelschnecken produzieren hochwirksame Nervengifte, die sich in der Schmerztherapie einsetzen lassen. Mit einem zur Harpune umgebildeten Giftzahn der Radula schießen sie etwa auf kleine Fische, die durch das Toxin gelähmt und dadurch zur leichten Beute werden. Weltweit leben mindestens 500 Arten der Coniden, die meisten davon der Gattung Conus zugehörig, in Korallenriffen; ihre bunt gemusterten Schalen sind auch im Naturkundemuseum archiviert, jede einzelne sorgfältig nach Herkunft etikettiert.

Das Wissen darüber, wie sich die einzelnen Coniden-Arten voneinander unterscheiden - morphologisch wie molekularbiologisch -, unter welchen Umweltbedingungen sie am besten gedeihen und wo diejenigen mit den wirksamsten Toxinen zu finden sind, könnte der Pharmaforschung immense Kosten ersparen. Um so teurer ist die Forschung zuvor. Die aber kann im Museum nur durch Drittmittel, etwa von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, am Laufen gehalten werden. Derzeit sind 45 Forschungsprojekte fremdfinanziert. Auch ein Großteil der vielen Gastwissenschaftler, die regelmäßig im Museum arbeiten, bekommt lediglich Tisch und Stuhl gestellt. Ihren Unterhalt verschaffen müssen sie sich aus anderen Quellen: Stipendien, EU-Fördergeldern, Publikationen. Die Sammlungsleiter kalkulieren zum Teil fest mit kostenlos arbeitenden Studenten und freiwilligen Helfern wie etwa mit der 84-jährigen Ursula Göllner, einer Kustodin i. R., die täglich kommt, um Wanzen und Zikaden zu bestimmen.

Die größte Alkoholsammlung der Stadt

Wird das Museum also auch nach der Wiedereröffnung seines Lichthofes ein ärmliches Haus bleiben? Seit Frühjahr 2007 wird immerhin wieder gebaut: Der zerbombte Ostflügel erhält nach 50 Jahren eine Hülle, in der die Fassadenreste erkennbar integriert werden. Darin soll ab Ende 2008 "die größte Alkoholsammlung der Stadt" Platz finden, wie Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit es ausdrückt: jene 260.000 Gläser mit Organismen, konserviert in 81.000 Litern Alkohol. Allesamt verstaut in klimatisierten, feuerund lichtgeschützten Archivschränken, wie sie die Museen in London und New York seit Jahrzehnten besitzen. "Wenn das geschafft ist, kann ich wieder ruhiger schlafen", sagt Reinhold Leinfelder. Einstweilen ist es neben der Sorge auch hoffnungsvolle Unruhe, die ihn antreibt. Denn die eine Hälfte der 30 Millionen Euro betragenden Baukosten für die Flügelsanierung zahlt der Bund - eine Premiere. Um die andere Hälfte bezahlen zu können, hat die Humboldt-Universität, also die Stadt Berlin, Liegenschaften verkauft. Nun könnte die für die Aufnahme in die Leibniz-Gemeinschaft zuständige Bund-Länder-Kommission die zur Förderungs-Bedingung erhobene Anschubfinanzierung als erfüllt ansehen. Und dem Verfall eines Schatzes, dessen sich die Öffentlichkeit noch kaum bewusst ist, ein Ende bereiten.