Virtuelles Wasser

Als durchschnittlicher Konsument trinken Sie etwa 1,2 Liter Wasser pro Tag. Weitere 4 Liter benötigen Sie zum Kochen, 20 Liter für Ihre Waschmaschine, 30 Liter für die Klospülung, 60 Liter fürs Duschen und Baden, so dass Sie auf insgesamt 126 Liter Trinkwasser täglich kommen. Das ist ganz schön viel, denken Sie jetzt vielleicht. Doch das ist noch gar nichts. Denn rund vierzig Mal soviel lassen Sie zusätzlich verfließen, ohne auch nur einmal den Wasserhahn aufzudrehen.

Durchschnittlich verbraucht jeder Deutsche am Tag 5 284 Liter Wasser nur durch den Konsum von Gütern des täglichen Bedarfs. Das entspricht in etwa 25 Vollbädern. Virtuelles Wasser nennt sich dieses indirekt verbrauchte Wasser. Der Begriff wurde 1993 von dem britischen Geographen Tony Allan geprägt. Allan berechnete den Wasserverbrauch, der durch die Produktion, Lagerung und den Transport verschiedener Konsumgüter entsteht und machte so erstmals transparent, wie viel Wasser in den Produkten steckt, die der Endverbraucher konsumiert.

„Esst weniger Fleisch!“

In der industriellen Fleischproduktion braucht es drei Jahre, um ein Rind wachsen zu lassen, das nach dem Schlachten 200 Kilo knochenloses Fleisch hergibt. Das Tier konsumiert in dieser Zeit 1 300 Kilo Getreide und 7 200 Kilo Raufutter, also Gras, Heu und Silofutter. Allein zur Produktion des Futters werden über 300 000 Liter Wasser aufgewendet. Die 2 400 Liter, die das Tier trinkt und die 700 Liter, die es für die Reinigung benötigt, fallen da weniger ins Gewicht.

Fleisch ist einer der Spitzenreiter beim Wasserverbrauch. Nur 20 Kilo Rindfleisch lassen so viel Wasser verfließen wie für die gesamte Produktion eines Mittelklassewagens benötigt wird. Als Tony Allan vor zwei Jahren den hochdotierten Stockholmer Wasserpreis für die Entwicklung des Konzepts vom Virtuellen Wasser verliehen bekam, beschränkte er seinen Kommentar dazu auf die Worte: „Seid vernünftig, esst weniger Fleisch!“

Aber auch hinter anderen Lebensmitteln verbirgt sich mehr Wasser, als man zunächst annehmen würde: Bestellt man beispielsweise einen Espresso mit einem großen Glas Wasser, steckt in dem Espresso 280 Mal mehr Wasser als in dem Glas. Man benötigt 21 000 Liter Wasser, um ein Kilo Kaffee herzustellen. Besonders viel Wasser wird für Baumwollprodukte und Papier aufgewendet: Die Produktion eines einzigen DIN-A4-Blattes erfordert zehn Liter.

Blaues, grünes und graues Wasser

Errechnet werden diese Daten regelmäßig vom Unesco Institute for Water Education (UNESCO-IHE) und dem Twente Water Centre in den Niederlanden. Hier wurde das Konzept von Tony Allan weiterentwickelt. „Denn Wasser ist nicht gleich Wasser“, erklärt, Mesfin Kekonnen vom Twente Water Centre. Das Forscherteam hat deshalb das Konzept des Wasserfußabdrucks entwickelt, bei dem der Wasserverbrauch in verschiedene Kategorien eingeordnet wird.

Wasserfußabdrücke

Als grüner Wasserfußabdruck wird der Verbrauch des im Boden gebundenen Niederschlagswasser bezeichnet und als blauer Wasserfußabdruck der Verbrauch des Oberflächen- und Grundwassers. Dabei wird alles Wasser als „verbraucht“ begriffen, das durch Verdampfung, Abfluss oder Bindung in Konsumerzeugnissen seinem natürlichen Lagerungsgebiet entzogen wird. „Denn diese Wassermenge steht der lokalen Vegetation und Bevölkerung nicht mehr zur Verfügung“, erklärt Kekonnen. Die oben angegebenen Beispiele beruhen alle auf einer Kombination des verbrauchten Grund- und Niederschlagswassers, sind also grünblaue Wasserfußabdrücke.

Der graue Wasserfußabdruckabdruck bezieht sich hingegen auf keine Menge an verbrauchtem Wasser, sondern beschreibt die Menge des Wassers, die im Laufe des Produktionsprozesses verunreinigt wurde. Besonders Agrarprodukte haben oft einen sehr signifikanten grauen Wasserfußabdruck. Die Insektizide und Pestizide, die bei der Produktion ins Grundwasser gelangen, verunreinigen manchmal mehr Wasser als an Niederschlags- und Grund- und Oberflächenwasser für das Wachsen aufgewendet wurde.

Globaler Wasserhandel

„Wasserfußabdrücke sind allerdings immer relativ zu verstehen“, sagt Mesfin Mekonnen, „denn sie sind immer räumlich gebunden und sagen deshalb zunächst einmal nichts darüber aus, wie gravierend die Folgen des Wasserverbrauchs im Endeffekt sind.“ Weinanbau in wasserreichen Alpenregionen sei beispielsweise nicht so problematisch wie Tomatenanbau im trockenen Süden Spaniens.

Doch bislang wird nur wenig auf solche regionalen Gegebenheiten Rücksicht genommen. Die wasserintensive Baumwollproduktion ist beispielsweise oft in sehr wasserarmen Regionen angesiedelt. So auch in Usbekistan, aus dem ein Großteil der europäischen Baumwollimporte stammt. Nach einer UNESCO-IHE-Studie tragen die EU-Importe zu einem Fünftel dazu bei, dass der Aralsee austrocknet. Denn seine Zuflüsse werden zur Bewässerung der Baumwollfelder genutzt.

Das UNESCO-IHE berechnet auch Wasserfußdrücke für ganze Länder und Unternehmen. Der Wasserabdruck eines Landes zeigt an, wie viel Wasser aufgewendet wurde, um alle im Land konsumierten Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Dabei zeigen sich zwischen den einzelnen Ländern signifikante Unterschiede.

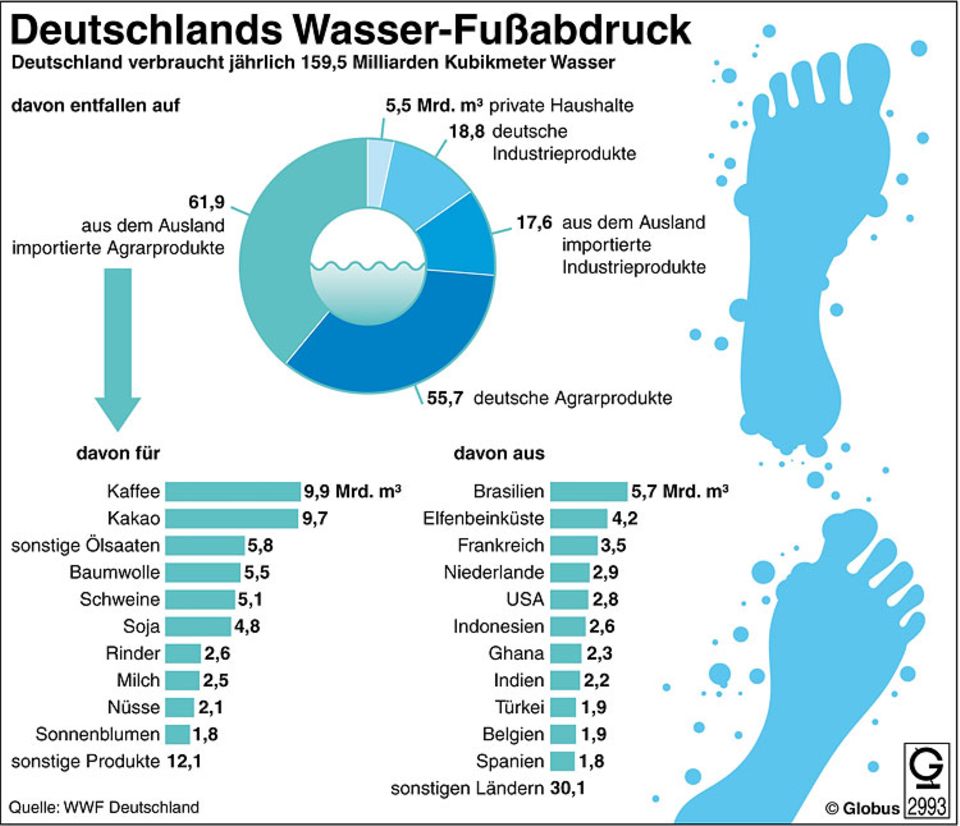

Während die deutschen Konsumenten jährlich 159 Billionen Liter Wasser verbrauchen, was bei 82,2 Einwohnern 1,93 Millionen Liter pro Kopf macht, verbraucht ein durchschnittlicher indischer Konsument 0,98 Millionen Liter pro Kopf. Allerdings greift Indien dabei weitestgehend auf eigenen Ressourcen zurück. Während Deutschland vor allem außerhalb seiner Grenzen Wasser verbraucht. Denn die Deutschen exportieren zwar viele Industriegüter, doch die wasserintensiven Agrarprodukte werden zum größten Teil aus dem Ausland importiert.