Wie viele Windkraftanlagen Deutschland tatsächlich in Zukunft benötigen wird, lässt sich schwer vorhersagen, weil die Anzahl von vielen Faktoren abhängt. Fest steht: Im Jahr 2022 sollen die letzten deutschen Atommeiler vom Netz gehen, 2038 die letzten Kohlekraftwerke, die Grünen fordern den Kohleausstieg bereits für das Jahr 2030. Dann soll überwiegend Energie aus erneuerbaren Quellen fließen.

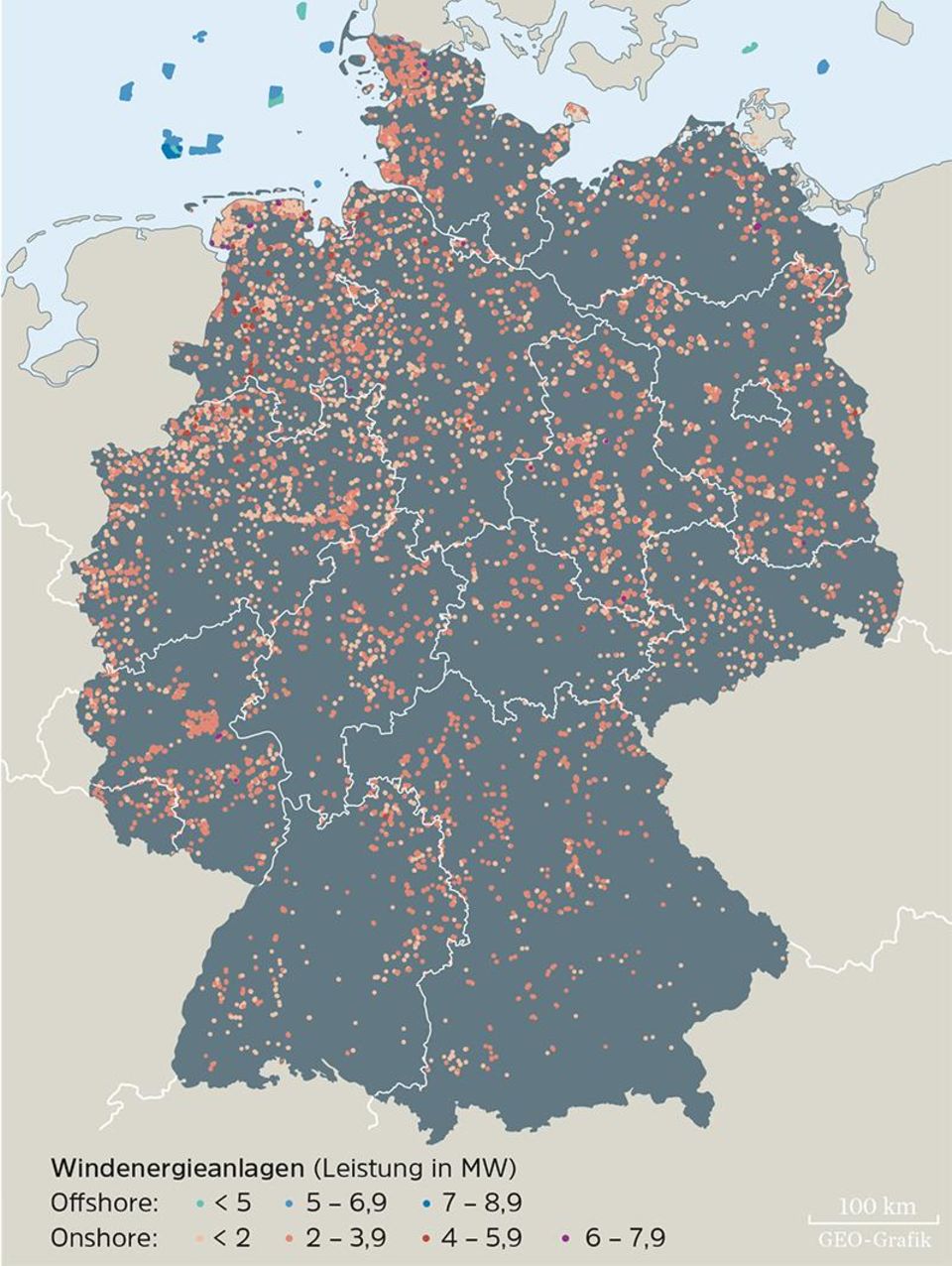

Diverse Forscher, Institute und Verbände haben Szenarien unserer Energiezukunft entworfen. Sie kommen zu extrem unterschiedlichen Ergebnissen, je nachdem welchen Strombedarf sie prognostizieren, wie sie das Sparpotenzial einschätzen, welche Strom-Importmengen sie ansetzen, welche Technologien sie erwarten und vieles mehr. Ein Verbund von Forschern der deutschen Akademien der Wissenschaften nimmt etwa an, dass wir 2050 gegenüber heute das Siebenfache an Wind- und Solarenergie benötigen. Das bedeutet nicht sieben Mal mehr Windanlagen, weil diese effizienter werden, aber mindestens doppelt so viele wie derzeit, also etwa 65000; und Solaranlagen würden fast alle bebauten Flächen bedecken. Der Bundesverband der Deutschen Industrie hingegen nimmt keine Zunahme der Rotoren an, aber deren Verteilung über eine doppelt so große Fläche wie heute, also eine viel stärker sichtbare „Verspargelung“.

Windkraft spielt wesentliche Rolle bei CO2-Vermeidung

Gleich welches Szenario, Windkraft spielt eine wesentliche Rolle bei der CO2-Vermeidung. Das ist eine schlechte Nachricht für Vögel – aber wohl auch für Insekten. Ein Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt untersuchte anhand der Überreste von Fluginsekten an Windrädern, wie sich die Rotoren auf deren Zahl auswirken – und kam zu einer pessimistischen Einschätzung: Jährliche Verluste von 1200 Milliarden Insekten seien zu erwarten. Zugleich warnte der Forscher aber: Das ist eine erste Studie, kein gesichertes Wissen.

Die Menge an Windrädern hängt auch stark davon ab, wie wir die Dunkelflauten überbrücken, also die Zeiten, in den Wind und Sonne keine Energie liefern. Sollen die Speicher ebenfalls aus Erneuerbaren gefüllt werden, muss ihre Kapazität deutlich höher sein als das, was wir täglich verbrauchen.

Neubau von Windanlagen sinkt seit 2017 deutlich

Wie diese Stromspeicher aussehen, ist noch unklar. Batterien sind teuer und bislang nur im Zwergformat erprobt; der derzeit größte Batteriespeicher der Welt in Südaustralien liefert 129 Megawattstunden – der Speicherbedarf Deutschlands liegt bei mindestens 11 Terawattstunden. Der Ausbau von Pumpspeicherwerken stößt an natürliche Grenzen: Ein Konsortium hat errechnet, dass ganz Europa nicht genug geeignete Plätze hat, um Pumpspeicher zu bauen, die Deutschland versorgen könnten. Weitere Technologien, etwa die Umwandlung wetterabhängiger Energie in Wasserstoff, sind bislang nur in kleinem Maßstab erprobt.

Zum Konzept der Energiewende gehört bislang auch Biomasse zur Treibstoffgewinnung, was als einer der Gründe gilt für abnehmende Artenvielfalt auf dem Land und die Verödung der Landschaften.

Wie konfliktreich der Ausbau der Erneuerbaren ist, zeigt sich auch am steigenden Widerstand gegen sie. Er trägt neben rückläufiger Förderung und anderen Gründen dazu bei, dass der Neubau von Windanlagen seit 2017 deutlich sinkt, im ersten Quartal 2019 ist er geradezu zusammengebrochen: minus 87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Dilemma von Natur- und Klimaschutz – es könnte sich zu einem der beherrschenden Themen der Zukunft entwickeln.