Der größte Erfinder der Geschichte heißt Lukas und ist Lokomotivführer. Wenn es ihn denn wirklich gäbe. Dem Helden aus Michael Endes berühmtem Kinderbuch über Jim Knopf und dessen Freund Lukas gelingt, wonach Menschen seit Jahrhunderten streben: Er baut ein funktionstüchtiges Perpetuum mobile – eine Maschine, die sich von selbst, also ohne fremden Antrieb, bewegt. Dazu befestigt er vor seiner Dampflok Magnetsteine, die das Gefährt anziehen und so in Bewegung setzen.

Doch nach den Gesetzen der Physik kann ein Perpetuum mobile nicht funktionieren: Denn eine Maschine vermag Energie (etwa Treibstoff) immer nur in eine andere Form (etwa Bewegung) zu überführen, niemals aber selbst zu erzeugen.

Das Perpetuum Mobile: Eine unmögliche Erfindung?

Obendrein geht bei jeder Umwandlung ein wenig Energie verloren – unter anderem als Wärme, wenn Maschinenteile aneinanderreiben. Daher herrscht irgendwann wieder Stillstand.

Diese Erkenntnisse bilden seit rund 150 Jahren das Fundament der Thermodynamik, der Wärmelehre. Doch das hält Menschen bis heute nicht davon ab, allerlei angeblich immerfort sich bewegende Apparaturen zu entwerfen.

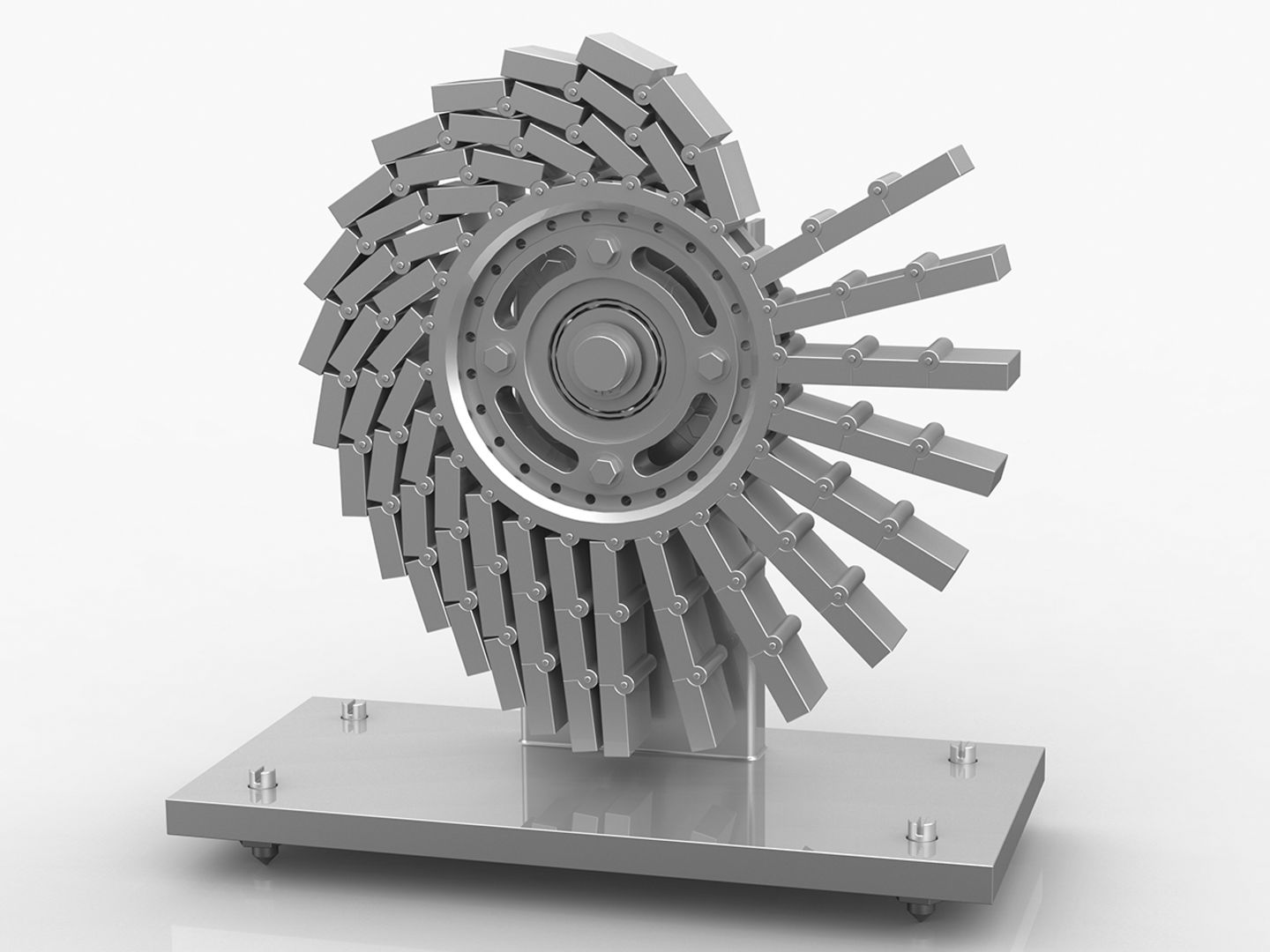

Schon um 1150 n. Chr. konstruierte der indische Mathematiker Bhaskara ein Rad, das sich dank Gewichtsverlagerung ewig drehen sollte (ähnlich dem Entwurf oben), tatsächlich aber schon nach wenigen Umdrehungen stehen blieb, abgebremst von der Reibung an der eigenen Achse.

Der Glaube an das Perpetuum Mobile lebt weiter

In der Renaissance nahm auch bei europäischen Philosophen, Naturforschern und Ingenieuren das Interesse an der Dauerbewegung aus dem Nichts zu. Dutzende kurioser Entwürfe mit Hämmern und Hebeln, Rädern, Gewichten und Gegengewichten wurden vorgestellt. Einige Geräte schienen anfangs tatsächlich zu funktionieren, wurden aber stets als Betrug entlarvt – so ein Schwungrad von 1717, das in Wirklichkeit heimlich angekurbelt wurde.

Dennoch lebt der Glaube weiter: 2007 stellten irische Unternehmer ein Rad vor, das sich von selbst drehen sollte. Es bewegte sich keinen Zentimeter.