Mittwoch, 3. April 1968, Memphis, Tennessee. Kaum ein Amerikaner wird von der Polizei so lückenlos überwacht wie Martin Luther King jr. Und weil die Polizisten so aufmerksam sind, landet der weltbekannte schwarze Prediger, Bürgerrechtler und Friedensnobelpreisträger mit Verspätung in der Stadt. Regen peitscht, Sturm droht, doch nicht etwa ein Unwetter hat Eastern Airlines Flug 381 aus Atlanta aufgehalten, sondern eine anonyme Telefondrohung: „Eure Airline hat Martin Luther King nach Memphis gebracht, und wenn er wiederkommt, wird eine Bombe hochgehen.“

Also lassen FBI-Agenten das ganze Gepäck durchsuchen und geben das Flugzeug erst frei, als sie sicher sind, dass sich kein Sprengstoff in der Maschine befindet. Als King endlich mit dem Jet abhebt, sitzt im Kreis seiner Mitarbeiter auch der Rechnungsprüfer James Harrison – ein heimlicher Informant des FBI. Und als Eastern Airlines 381 landet, wartet bereits Detective Ed Redditt am Flughafen. Er gehört zu den etwa 100 Schwarzen unter den 850 Beamten der Polizei von Memphis und soll King auf Schritt und Tritt überwachen.

Martin Luther King ist 39 Jahre alt, untersetzt, ein Gesicht und ein Bariton, die jeder Amerikaner vom Fernsehgerät her kennt. Er lässt sich ins „Lorraine“-Motel an der Mulberry Street chauffieren, Zimmer 306 im ersten Obergeschoss. Er steigt hier häufig ab, das war sogar in der Presse zu lesen.

Detective Redditt ist deshalb vorbereitet: Er hat in der Feuerwache 2 gegenüber einen Umkleideraum bezogen und das Fenster mit Zeitungen zugeklebt. Nur zwei Löcher hat er ins Papier geschnitten, für sein Fernglas. Er hat einen perfekten Blick auf die Suite. Um 16.00 Uhr, so notiert er, betreten neun Männer und eine Frau Zimmer 306; es sind die Anführer der „Invaders“, einer militanten schwarzen Gruppe, die mit King über den Ablauf einer Demonstration verhandeln wollen.

Einer der neun Männer ist aber ein Undercoveragent: Marrell McCullough, von der Polizei bei den „Invaders“ eingeschleust. Ein FBI-Informant im Gefolge, ein Undercoveragent im Motel, ein Detective auf Beobachtungsposten: Wahrscheinlich wird im ganzen Staat Tennessee an diesem Tag niemand so genau observiert wie Martin Luther King jr. Trotzdem wird er ein paar Stunden später tot sein – erschossen von einem Mann, den angeblich niemand sieht.

Sein gewaltsamer Tod wird Martin Luther King jr. zu einem der Heiligen Amerikas machen. Denn neben den größten Heroen der US-Geschichte – den Präsidenten Washington und Lincoln – wird auch dem Prediger aus Atlanta ein staatlicher Gedenktag gewidmet. Seit seiner Ermordung ist Martin Luther King jr. ein Märtyrer, Protagonist der Rassengleichheit, Prophet der Gewaltfreiheit. Er gilt als das Symbol der Hoffnung, dass sich Weiß und Schwarz in der einstigen Sklavenhalternation USA versöhnen werden. Ein Visionär, dessen „I have a dream!“ sich erfüllt, als der erste schwarze Präsident der Geschichte den Amtseid leistet. Nichts könnte falscher sein.

Martin Luther King ist an dem Tag vor seinem Tod vielmehr ein von FBI und Polizei lange Zeit bespitzelter Mann. Ein Mann, dem seine eigene Zügellosigkeit zum Verhängnis zu werden droht. Ein Mann, der von vielen Weißen gefürchtet, von vielen Schwarzen verachtet oder verspottet wird. Ein erschöpfter, manchmal verzweifelter Mann, dem in jungen Jahren Großartiges gelungen ist und dem danach der Erfolg aus den Händen rann wie Wasser. Ein Mann, der die Konflikte seiner Gesellschaft erkennt, der ahnt, dass er sie nicht überwinden wird – und der schließlich von ebendiesen Konflikten vernichtet wird.

Die Rassentrennung in den USA

Etwa 20 Millionen Afroamerikaner leben in den 1960er Jahren in den USA, das sind rund zehn Prozent der Bevölkerung. Sie wohnen hauptsächlich in einem Dutzend Großstädten des Nordens und in den ehemaligen Sklaven- halterstaaten des Südens. Formal sind Weiß und Schwarz seit den Verfassungsänderungen nach dem Ende des Bürgerkrieges 1865 gleichberechtigt: Schwar- zen wird die Gleichheit vor dem Gesetz ebenso garantiert wie das Wahlrecht.

Tatsächlich aber erleben sie in den Städten weiterhin eine alltägliche Diskriminierung: Sie leben in Ghettos (weil ihnen weiße Immobilienbesitzer keine Mietverträge außerhalb ihrer Viertel anbieten), sind schlechter ausgebildet (weil die Schulen in den Ghettos schlechter sind als anderswo), sie werden schlechter bezahlt und sind etwa doppelt so häufig arbeitslos wie Weiße.

Im Süden schaffen die von Weißen regierten früheren Sklavenhalterstaaten zudem eigene Gesetze, die de facto die Gleichberechtigung der Bundesgesetze wieder aufheben. So verlangen sie beispielsweise Bildungstests, ehe sie Bürger in Wählerlisten eintragen – Hürden, an denen viele Afroamerikaner scheitern. In manchen ländlichen Bezirken darf um 1960 kein einziger Schwarzer wählen.

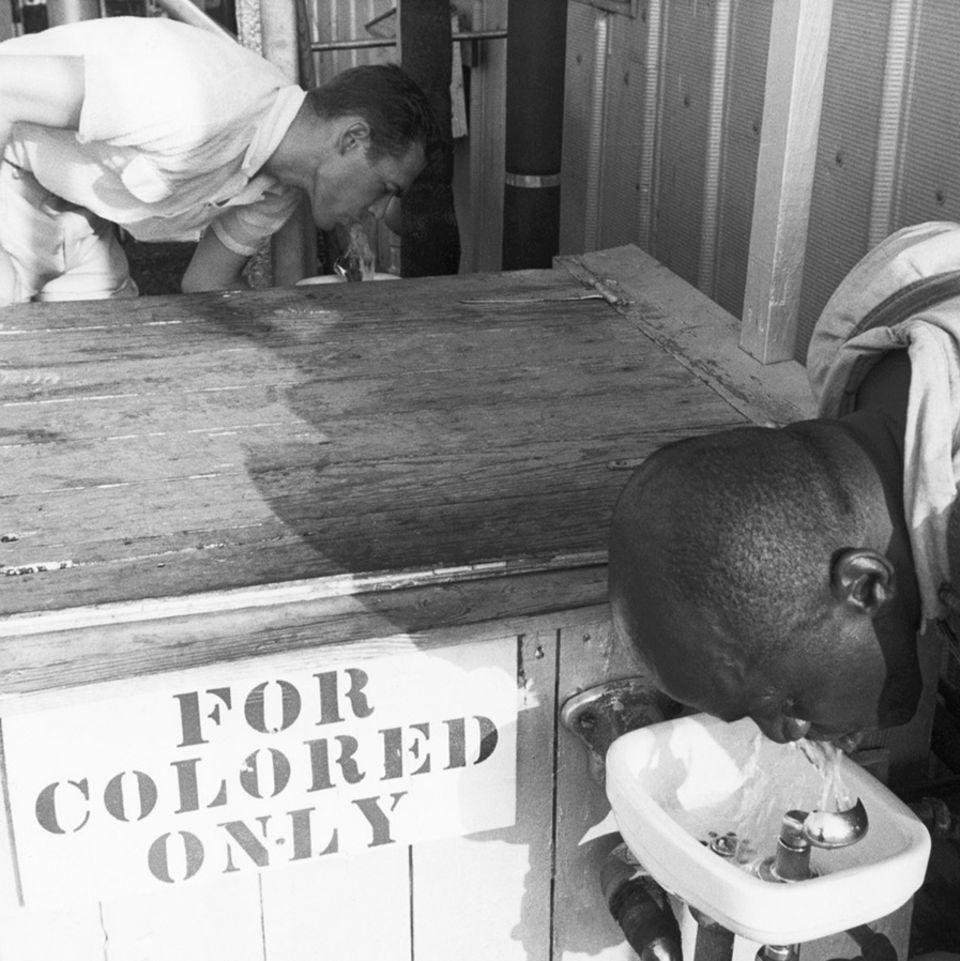

Vielleicht noch perfider ist die segregation, die Rassentrennung. In Bussen etwa dürfen Weiße und Schwarze zwar gemeinsam fahren – die Weißen allerdings auf den vorderen Plätzen, die Schwarzen auf den hinteren (wo der Motor röhrt und es heiß wird). Die Segregation bestimmt die Bildung (Schulen und Universitäten sind ausschließlich für weiße oder schwarze Kinder offen), das Essen (Schwarze werden in „weißen“ Restaurants nicht bedient), ja sogar Allermenschlichstes: In öffentlichen Gebäuden wie Rathäusern sind die Waschräume nach Hautfarbe separiert.

Schwarze sind im Süden weißen Sheriffs, weißen Richtern, weißen Jurys ausgeliefert. 1955 etwa wird der 14-jährige Emmett Till aus Chicago, der zu Besuch in Mississippi ist, von zwei Weißen bestialisch ermordet, weil er angeblich einer weißen Frau hinterhergepfiffen hat. Seine Mutter zeigt bei der Trauerfeier aus verzweifeltem Protest den misshandelten Körper ihres Jungen im offenen Sarg. Fotos des Toten schockieren Amerika – in Mississippi jedoch wer- den Tills Mörder (die später gegenüber Journalisten sogar ihre Tat zugeben) von einer weißen Jury freigesprochen.

Theoretisch könnten Schwarze gegen alle diese diskriminierenden Einzelgesetze klagen, denn Bundesrecht bricht das Recht der Einzelstaaten. In der Praxis aber müssten Schwarze diese Klagen zuerst bei den Gerichten ihrer Staaten einreichen (wo eben Rassismus und Terror herrschen) – und erst wenn sie dort scheitern, vor Bundesgerichten in Berufung gehen. Ein jahrelanger, teurer, lebensgefährlicher Weg für jeden Kläger.

Erst nach 1945 wird die Armee zum Katalysator der Gleichberechtigung, denn im Weltkrieg haben Tausende neben ihren weißen Kameraden gekämpft – eine Erfahrung, die sie selbstbewusster macht. Außerdem blühen nach 1945 neue Medien auf. Emmett Tills Mutter hat mit den Fotos ihres geschändeten Kindes schon die Macht der Presse demonstriert. Noch wichtiger wird das Fernsehen, dessen Siegeszug nun beginnt. Neues Selbstbewusstsein, neue Medien – fehlt nur ein Anführer, der diese Möglichkeiten politisch nutzt.

Wer war Martin Luther King?

Michael King jr. wird am 15. Januar 1929 in Atlanta als Spross einer baptistischen Predigerfamilie geboren. 1934 nimmt der Vater in Deutschland an einem Baptistentreffen teil. Es sind wohl Eindrücke aus Luthers Heimatland, die ihn so sehr überwältigen, dass er sich und seinen Sohn mit dem Namen des Reformators umbenennt: Martin Luther King.

Dessen theologische Karriere ist steil. Auf dem College bringt ihm der Direktor Gandhis Lehre des gewaltfreien Widerstands nahe, die während der 1940er Jahre in Indien triumphiert. Später studiert Martin im Norden Seite an Seite mit weißen Kommilitonen. Im September 1954 tritt er seine erste Pastorenstelle an: Dexter Avenue Baptist Church in Montgomery, Alabama.

Im Frühjahr 1955 weigert sich dort eine 15-jährige Schülerin, ihren Busplatz für einen Weißen freizumachen. Polizisten zerren sie in Handschellen aus dem Wagen und stecken sie ins Gefängnis. Später wird sie wegen „Widerstandes gegen die Staatsgewalt“ verurteilt.

Am 1. Dezember 1955 wiederholt Rosa Parks die Aktion. Die 42-jährige Schneiderin, die sich schon lange für die Rassengleichheit einsetzt, wird ebenfalls mit einem Gerichtsverfahren bedroht – diesmal jedoch sind Rosa Parks und ihre Anwälte entschlossen, daraus einen Musterprozess zu machen, der schließlich vor einem Bundesgericht enden muss.

Aktivisten rufen mit Flugblättern zum Boykott der Busse auf. Denn die Wagen in Montgomery werden von einem privaten Unternehmen betrieben, dessen Kunden zu drei Vierteln Schwarze sind. Gehen die zu Fuß zur Arbeit, dann bricht der Firma der größte Teil ihres Umsatzes weg. Rosa Parks und ihre Mitstreiter wenden sich an die Geistlichen von Montgomery. Die Prediger wären die besten Propagandisten. Die angesehenste schwarze Kirche der Stadt ist Dexter Avenue, also ist der Erste, den sie ansprechen, Martin Luther King jr.

Und der... zögert. King sagt weder ja noch nein. Seine Frau Coretta hat gerade ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Darf er da ein Risiko eingehen? Wie lange werden sie den Boykott durchhalten können – und was kommt danach?

Schließlich versammeln sich Geistliche und Aktivisten in der Kirche eines schwarzen Arbeiterbezirks und gründen eine Organisation. Spontan wird der Prediger der renommierten Dexter Avenue zu deren Vorsitzendem gewählt: ausgerechnet der zaudernde Martin Luther King jr. Er hat nur 20 Minuten Zeit, um eine Rede zu den Tausenden wütenden Schwarzen in der Kirche vorzubereiten, und anschließend braucht er noch eine Viertelstunde, um sich durch die erregte Menge vorzukämpfen, bis er endlich vor den Menschen steht und spricht.

„Es kommt eine Zeit, wenn es die Leute leid sind, von den eisernen Füßen der Unterdrückung niedergetrampelt zu werden.“ Donnernder Applaus. „Es kommt eine Zeit, meine Freunde, wenn es die Leute leid sind, über den Abgrund der Erniedrigung gehalten zu werden, wo sie die Erfahrung absoluter Hoffnungslosigkeit machen.“ Zwischenrufe: „Yes Sir! Predige!“

An diesem Montag, dem 5. Dezember 1955, findet Doktor Martin Luther King jr. – fast gegen seinen Willen – seine Berufung. Sein Ton ist besonnen und doch mitreißend, seine Worte sind religiös und zugleich patriotisch, er heizt die Empörung seines Publikums an und diszipliniert es zugleich, indem er Gewaltfreiheit verkündet. Aus dem zögerlichen Prediger einer wohlhabenden Gemeinde ist durch diese eine Rede ein charismatischer Anführer geworden. King wird über Nacht Kopf und Seele von Montgomerys Protestbewegung.

Am 26. Januar 1956 verhaftet ihn die Polizei, weil er angeblich mit seinem Auto fünf Meilen zu schnell gefahren ist. Nach seiner Entlassung sitzt King in der Nacht darauf in seinem Haus, als das Telefon klingelt: „Nigger, wenn du nicht in drei Tagen diese Stadt verlassen hast, dann schießen wir dir das Gehirn weg und jagen dein Haus in die Luft.“

Tatsächlich verwüstet drei Tage später eine Bombe sein Haus, nur durch Zufall wird niemand verletzt. Doch King predigt und treibt den Boykott voran. Im Februar 1956 berichtet die „New York Times“ zum ersten Mal auf der Titelseite darüber. Bald nennen Kommentatoren ihn den „Negro Gandhi“. Nach einem Jahr kollabiert der weiße Widerstand. Ein Bundesgericht erklärt Montgomerys Bus-Segregation für verfassungswidrig. Vier Tage vor Weihnachten 1956, um 5.45 Uhr, besteigt ein von Fotografen und Reportern umringter Martin Luther King jr. einen Bus und setzt sich vorn hin.

In Montgomerys Bus-Boykott, der als lokale Protestaktion in einem Südstaatenkaff begann, hat King nicht bloß seine Berufung gefunden, sondern auch sein Arsenal politischer Waffen: die Predigt, um Anhänger zu motivieren. Die Gewaltfreiheit, verbunden mit einem Wirtschaftsboykott. Die Medienpräsenz, die aus einer lokalen Aktion eine nationale Nachricht macht. Und das Spiel über Bande: Autoritäten vor Ort werden überwunden, da sich Aktivisten an Bundesregierung oder -gerichte wenden.

Anfang 1957 begründet King eine Bürgerrechtsorganisation: die Southern Christian Leadership Conference mit der Zentrale in Atlanta. Sein Porträt schmückt das Cover des Magazins „Time“. Er reist nach Ghana, um an der Seite von Vizepräsident Richard Nixon an den dortigen Unabhängigkeitsfeiern teilzunehmen. Später wird er gar auf den Spuren Gandhis durch Indien reisen.

Mit gerade einmal 28 Jahren ist Martin Luther King jr. Amerikas bekanntester Schwarzenführer. Sein Beispiel ermutigt junge Aktivisten. Mit immer neuen Aktionsformen machen sie auf die Rassentrennung aufmerksam. Sie organisieren sit-ins: Schwarze setzen sich in „weiße“ Restaurants und blockieren so die Plätze. Meist werden sie von der Polizei herausgezerrt, und der Skandal ist da. Andere setzen sich als freedom riders in die Busse, die zwischen den Staaten pendeln, um in den Fahrzeugen und in den Terminals die Segregation zu missachten.

Die goldenen Zeiten

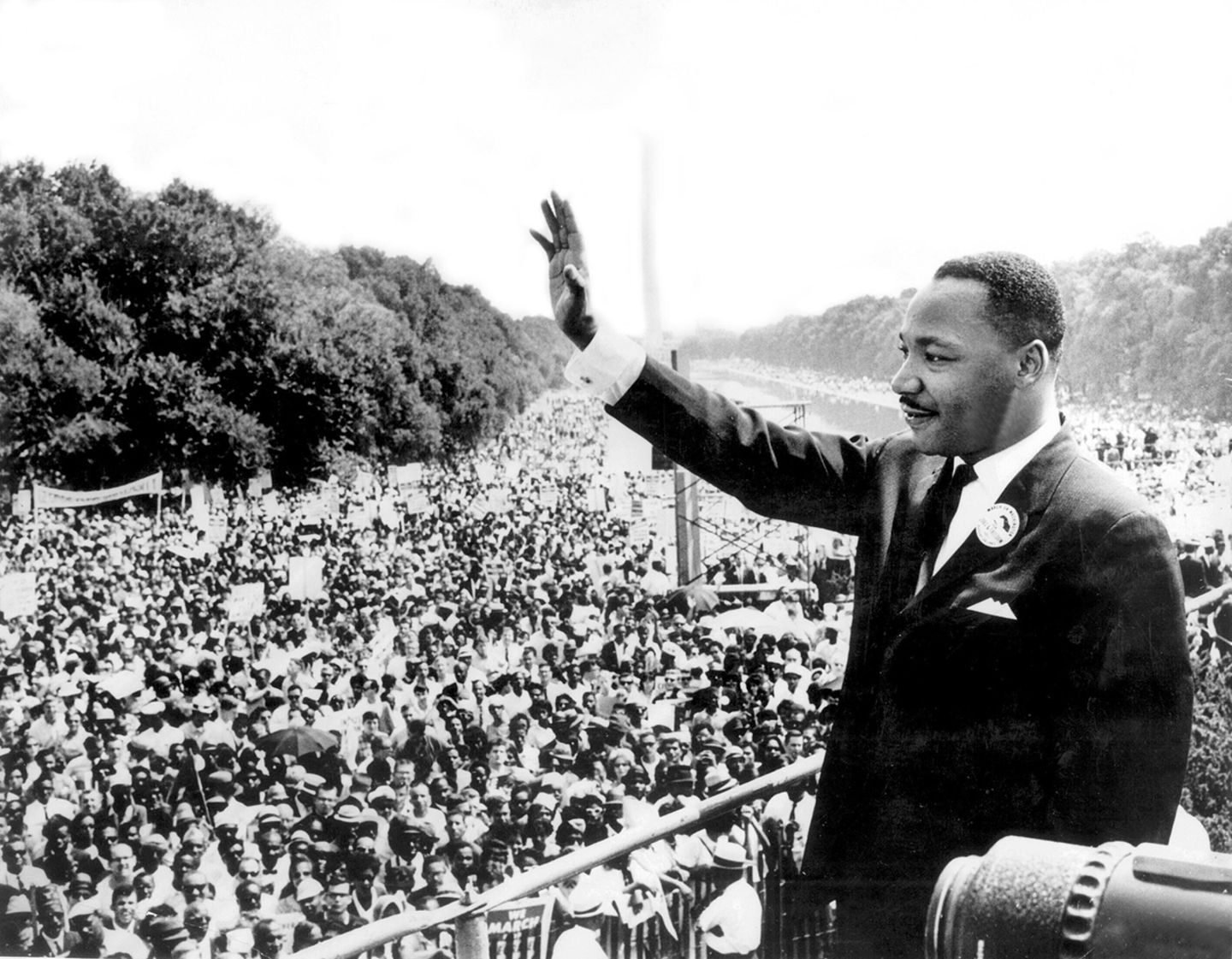

Die folgenden Jahre sind Kings goldene Zeit: Immer wieder protestiert er spektakulär gegen die Diskriminierungen im Süden. Am 28. August 1963 steht er schließlich auf Washingtons Lincoln Memorial vor einer Viertelmillion Anhängern. In einem „March for Jobs and Freedom“ sollen schwarze und weiße Protestler in der Hauptstadt für Bürgerrechte demonstrieren, denn, so King, „wir müssen Unterstützer in den Teilen des Landes finden, in denen die Probleme nicht aus erster Hand bekannt sind“.

King tritt als Letzter vor die Menge. Und hält eine der berühmtesten Reden aller Zeiten: „Jetzt ist die Zeit gekommen, um das Versprechen der Demokratie zu erfüllen. Ich träume von einem Tag, an dem meine Kinder in einer Nation aufwachsen, in der sie nicht nach der Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden. Ich träume von einem Tag, wenn alle Kinder Gottes – Schwarze und Weiße, Juden und Christen, Protestanten und Katholiken – sich die Hände reichen können und gemeinsam die Zeilen des alten Spirituals sin- gen können: ‚Endlich frei! Endlich frei! Danket Gott dem Allmächtigen, wir sind endlich frei.‘“ Die Reaktion: Ekstase. Und Rufe: „Träume noch mehr!“

Kings Rede wird von allen drei Fernsehsendern der USA live übertragen. Für viele Weiße ist dies die erste Rede, die sie in dem enthusiastischen Singsang schwarzer Prediger vernehmen. Später wird „I have a dream“ als Fanal des Kampfes für Rassengleichheit verstanden, als strahlender point of no return, als Startsignal einer unaufhaltsamen Gleichberechtigung. Im Jahr darauf erhält King den Friedensnobelpreis, und vielleicht hätte er ihn nie bekommen, wenn er nicht diese epochale Rede gehalten hätte. Was für ein Triumph! Nein: Was für ein Fehlschlag.

Denn an der schwierigen Lage der Afroamerikaner ändert sich zunächst fast nichts. Deshalb werden mehr und mehr Schwarze ungeduldiger, zorniger. Viele haben von Kings religiös inspirierter Gewaltfreiheit genug. Ihre Idole sind linke Guerilleros wie Che Guevara. Der New Yorker Aktivist Malcolm X etwa schmäht King als „Onkel Tom des 20. Jahrhunderts, der die Schwarzen lehrt, sich nicht zu verteidigen.“ In Chicago wird die „Black Power“-Bewegung populär, die das Selbstbewusstsein der Schwarzen betont und jede Zusammenarbeit mit Weißen ablehnt. Später entsteht mit den „Black Panther“ sogar eine bewaffnete Untergrundarmee, die für eine Utopie kämpft, eine schwarze „Republic of New Africa“ mitten in den USA.

Mindestens so bedrohlich wird für King das FBI. Die Bundeskriminalbehörde überwacht ihn nun ständig – und erfährt alles über Kings private Probleme. Denn das Idol, das ständig durch das Land reist, hat in den Hotels zahllose Affären. Und so befiehlt der konservative, exzentrische, bösartige FBI-Chef J. Edgar Hoover, der den Schwarzenführer im Herbst 1964 den „berüchtigtsten Lügner Amerikas“ nennt, seinen Agenten, King zu belauschen und ein Dossier zusammenzustellen, das gegen diesen genutzt werden könnte. Die Polizisten nennen die Tonbandaufzeichnungen von Kings außerehelichen sexuellen Aktivitäten the dirt, den Dreck.

Das Dossier wird Zeitungsredaktionen zugespielt – doch kein Journalist macht daraus eine Story. Anfang 1965 erreicht King eine Kopie, zusammen mit einem anonymen Brief, den angeblich ein empörter Schwarzer verfasst hat: King solle sich aus dem öffentlichen Leben zurückziehen oder Selbstmord begehen.

Es ist Coretta, die das Paket mit dem Tonband öffnet, King hört es sich mit Vertrauten zusammen an, und man kann sich das Maß der Demütigung der vielfach betrogenen Ehefrau nur ausmalen. Coretta bleibt aber loyal und wird sich niemals öffentlich dazu äußern. Der Skandal bleibt aus. Doch King weiß jetzt, dass er vom FBI belauscht wird. Und er lebt von nun an in der Angst, dass vielleicht doch irgendwann und irgendwo die schmutzige Geschichte explodiert. Was soll er tun?

Letztlich ist es eine mörderische Trivialität, die ihm die Entscheidung abnimmt: Im August 1965 stoppen Polizisten in Los Angeles einen schwarzen Autofahrer, den sie (wohl zu Recht) für betrunken halten. Schaulustige laufen zusammen, die Beamten rufen Verstärkung herbei, es fallen Schimpfworte, dann Schläge – und die Menge verwandelt sich in einen Mob, der gegen die Polizei vorgeht und dann gegen weiße Geschäfte.

Sechs Tage Bürgerkrieg sind die Folge. Sechs Tage, in denen Tausende Schwarze im Stadtteil Watts Supermärkte plündern, Häuser anzünden, Polizisten angreifen. Am Ende müssen Soldaten die Plünderer niederkämpfen. Die Bilanz: 34 Tote, mehr als 1000 Verletzte, 40 Millionen Dollar Sachschaden. Dies ist nicht der erste, aber der bis dahin schlimmste race riot der Nachkriegszeit: eine Explosion der Gewalt, scheinbar aus dem Nichts kommend, in der enthemmte Bewohner ihre eigenen Viertel in Schutt und Asche legen.

Tatsächlich aber sind die Ursachen für diesen Aufstand in Los Angeles sehr real: die elende Wohnungslage, elende Bildung, elende Jobs. Zehntausende Schwarze leben in den Ghettos in einer Art Belagerungszustand zwischen gewalttätigen rassistischen Polizisten und ebenso gewalttätigen schwarzen Gangs. Am Ende reicht ein unbedeutender Vorfall, um den latenten Hass zu entzünden.

Martin Luther King jr., der nach dem Aufruhr das zerstörte Watts besucht, will seine Kampagne für Gleichberechtigung nun von den Südstaaten in die Ghettos des Nordens tragen. Doch er weiß, dass der Kampf dort ungleich komplizierter, zerfaserter wird: „Wir sind verdammt, wenn wir nicht in den Norden gehen. Und wir sind verdammt, wenn wir in den Norden gehen.“

Denn in den Ghettos herrschen ja, anders als im Süden, keine rassistischen Gesetze, gegen die er demonstrieren könnte. Armut, schlechte Bildung, Arbeitslosigkeit, Drogen: alles Probleme, die sich nicht durch Gerichtsurteile oder Bus-Boykotte beseitigen lassen. Zudem leben viele weiße Unterstützer Kings – die Spenden für seine Bewegung aufbringen – in diesen Städten. Trägt er den Protest aus den fernen Südstaaten nun vor die Haustüren des Nordens, droht ihm womöglich der Ruin, weil die Liberalen nicht länger zahlen würden, sollten die Schwarzen sozialpolitische Besserstellung einfordern.

King wählt für seine erste Aktion Chicago aus, wo eine Million Afroamerikaner leben. Aber er wirkt verzagt und angeschlagen. Er weiß nicht, welche der vielen Benachteiligungen er zuerst geißeln soll – und mit welcher Aktionsform. Zudem ist die Stimmung schon lange nicht mehr friedlich. Während King zu einer Demonstration im Juli 1967 kaum ein Drittel der erwarteten 100 000 Menschen mobilisieren kann, randalieren kurz darauf die von der Black Power inspirierten schwarzen Gangs Chicagos nächtelang, sodass sogar die Nationalgarde einschreiten muss.

Kings Projekt im Norden der USA droht zu scheitern. Er klammert sich an die Idee, eine friedliche Demonstration in ein weißes Wohnviertel zu führen, um zu zeigen, dass Schwarze auch in guten Gegenden Häuser kaufen und mieten wollen. Doch obwohl mehr als 4000 weiße Gegendemonstranten seinen Protestzug mit Steinen und Flaschen bewerfen, bis die Polizei King retten muss, bleibt die erhoffte öffentliche Empörung über die Rassisten aus.

Nach Chicago verliert King an Ansehen unter den Schwarzen des Nordens. Und er verliert erheblich an Spendengeldern. Die SCLC rutscht in die Krise, selbst enge Mitarbeiter kündigen. Da, so scheint es, erhält er eine zweite Chance. Im März 1968 lodert ein neuer Konflikt auf: eine Stadt im Süden, rassistische Autoritäten, diskriminierte Schwarze, ein Szenario wie aus den glorreichen Zeiten des Bürgerrechtskampfes.

Die Stadt ist Memphis, Tennessee. Dort streiken Müllarbeiter gegen schlechte Arbeitsbedingungen und erbärmlichen Lohn. King hält auf Bitten eines Freundes und eher zufällig eine Rede – und ist vom Enthusiasmus der 15 000 Zuhörer überwältigt. Spontan sagt er weitere Unterstützung zu. Er ist aber nicht der Einzige, der sich plötzlich für Memphis interessiert. Am anderen Ende der USA bereitet sich ein Gewalttäter, der seit Jahren in der Illegalität lebt, ebenfalls auf seine Reise nach Tennessee vor.

James Earl Ray nimmt Martin Luther King jr. ins Visier

James Earl Ray ist ein Jahr älter als King, Abkömmling einer armen weißen Familie, in der schon der Vater kriminell war. Ray wird als 21-Jähriger das erste Mal wegen Raubes verurteilt, 1959 erhält er nach weiteren Überfällen 20 Jahre Gefängnis. Doch 1967 kann er ausbrechen. Er besorgt sich einen Führerschein aus Alabama, benutzt diverse Falschnamen, kauft einen weißen Ford Mustang und fährt mit ihm durch die USA, Kanada, Mexiko. Schließlich strandet er in Kalifornien, wo er sich zum Barkeeper ausbilden lässt und zugleich für einen rassistischen Politiker Wahlkampf macht.

Wann – und weshalb – dieser ruhelose Kriminelle ausgerechnet Martin Luther King jr. ins Visier nimmt, wird wohl für immer ein Rätsel bleiben, denn was es dazu an Ermittlungsergebnissen gibt, ist lückenhaft und widersprüchlich. Ist Ray ein Rassist, der den prominenten Schwarzen umbringen will? Oder will der entflohene Sträfling für sein Leben in der Illegalität einfach bloß ein Kopfgeld von bis zu 100.000 Dollar kassieren, das Rechtsextreme aus St. Louis auf King ausgesetzt haben? Eindeutig ist bloß, dass er den Mord von langer Hand plant.

Am 5. März 1968 lässt sich Ray in Kalifornien sein Gesicht chirurgisch verändern. Knapp zwei Wochen danach verlässt er mit seinem weißen Mustang Los Angeles. Sieben Tage später ist er in Atlanta, mietet sich in eine Pension ein, kauft einen Stadtplan – und markiert dort die Kirche und das Wohnhaus von King. Am 30. März kauft Ray in Birmingham in einem Waffenladen ein Jagdgewehr vom Typ Remington 760 Gamemaster, dazu ein Zielfernrohr und 20 Schuss Munition. Er gibt beim Kauf einen Falschnamen an. Zurück in Atlanta liest er in einer örtlichen Zeitung, dass King nach Memphis reisen will.

Es ist der 3. April, 18.35 Uhr. Detective Redditt übergibt sein Fernglas an einen Kollegen. Er selbst macht sich zum Mason Temple auf, in dem King erneut vor den wütenden Müllarbeitern sprechen soll. Regen. Sturmböen. King hat keine Lust zu reden, wahrscheinlich sind in diesem Unwetter eh viel weniger Anhänger da als sonst. Er schickt seinen Stellvertreter in der SCLC zur Kirche.

Doch der blickt in 2000 erwartungsvolle Gesichter und greift zum Telefonhörer: „Das ist deine Menge.“ 21.30 Uhr. Martin Luther King jr. steht schließlich doch im Mason Temple und spricht. „Wir sind entschlossen, unseren rechtmäßigen Platz in Gottes Welt zu gewinnen“, erklärt er in seiner bebenden Stimme.

„Wir sagen, wir sind entschlossen, Mensch zu sein. Wir sind entschlossen, jemand zu sein. Wir sagen, dass wir Gottes Kinder sind. Und deshalb nicht leben müssen, wie wir gezwungen werden zu leben. Und einige sprachen von den Drohungen, die im Umlauf waren, und von dem, was mir von einigen unserer kranken weißen Brüder widerfahren könnte. Aber das macht mir jetzt wirklich nichts aus. Denn ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen. Wie jeder andere würde ich gerne lange leben. Aber darum bin ich jetzt nicht besorgt. Ich habe das Gelobte Land gesehen.“

Seine Worte versetzen die Zuhörer in Ekstase. Nur einer unter den 2000 hat davon nichts mehr mitbekommen: Detective Redditt. Ein Geistlicher des Mason Temple hat ihn gebeten, das Gotteshaus zu verlassen – weil Redditt gesehen wurde, wie er von der Feuerwache 2 aus mit einem Fernglas King observiert habe.

Redditt verschwindet rasch, bevor sich unter den Müllmännern in der Kirche herumspricht, dass ein schwarzer Polizist in ihrer Mitte steht, der Dr. King bespitzelt. Dann atmet er durch und denkt nach: Zwei schwarze Feuerwehrleute arbeiten auf der Station. Einer der beiden muss ihn verraten haben.

4. April 1968: Das Attentat auf Martin Luther King

4. April, gegen 1.00 Uhr morgens. King ist nach seiner umjubelten Rede mit Freunden feiernd durch Memphis gezogen. Als er spät nachts ins Motel zurückkehrt, erfährt er, dass sein jüngerer Bruder eingetroffen ist – sowie Georgia Davis, eine schwarze Politikerin aus Kentucky. King verbringt eine Stunde mit ihr auf ihrem Zimmer, sie ist eine seiner zahllosen Geliebten.

11.00 Uhr mittags. King empfängt einen Anwalt, dann hat er weitere Termine – alle im Motel. Am Nachmittag geht er zu seinem Bruder eine Etage tiefer. Sie telefonieren mit ihren Eltern. 15.00 Uhr. James Earl Ray mietet ein Zimmer in einer drittklassigen Herberge gegenüber dem „Lorraine“-Motel. Die Feuerwache 2, in der Detective Redditt seinen Beobachtungsposten eingerichtet hat, steht neben Rays Unterkunft. So observieren ein bewaffneter Gewalttäter und ein Officer der Memphis Police aus der gleichen Richtung ihr gemeinsames Ziel: Martin Luther King jr.

16.00 Uhr. Detective Redditt wird auf Befehl des Polizeichefs abgezogen, denn der fürchtet, sein enttarnter Beamter könnte einem Mordkomplott zum Opfer fallen. Ein weiterer schwarzer Officer namens Willie Richmond übernimmt. Die beiden schwarzen Feuerwehrleute sind aus der Station versetzt worden. Richmond ist derart sorglos, dass er weiße Feuerwehrleute durch sein Fernglas einen Blick auf den berühmten Martin Luther King jr. werfen lässt.

Zur gleichen Zeit ersteht James Earl Ray ein Bushnell-Fernglas. Es ist so stark, dass er von seinem Raum aus die Zimmernummer auf Kings Tür lesen kann. Feuern kann Ray allerdings von seinem Zimmer aus kaum, denn dazu müsste er sich weit aus dem Fenster lehnen. Vom Gemeinschaftsbad auf der eigleichen Etage hat er dagegen freies Schussfeld. Allerdings müsste Ray erst King von seinem Zimmer aus auf dem Balkon des „Lorraine“-Motels ausmachen, dann sein Gewehr packen, damit den Flur hinunterrennen, das Bad unbesetzt vorfinden – und dann müsste King immer noch auf dem Balkon stehen.

17.40 Uhr. King geht wieder hinauf in Raum 306. Officer Richmond notiert die Uhrzeit. King ist bei dem örtlichen Reverend Samuel Kyles zum Essen eingeladen. Der Bürgerrechtler liebt die Südstaatenküche, der er allerdings auch seinen Leibesumfang verdankt. Witze über sein Gewicht. Scherzworte. Reverend Kyles ist bei ihm im Zimmer.

Im Erdgeschoss probt Kings Mitarbeiter Jesse Jackson mit einem Gospelchor. Marrell McCullough, der Undercoveragent bei der „Invaders“-Gang, fährt in seinem blauen Volkswagen vor. Auf dem Parkplatz steht auch ein weißer Cadillac. Der Wagen gehört einem örtlichen Leichenbestatter, einem Anhänger Kings. Der Schwarzenführer darf ihn während seiner Zeit in der Stadt nutzen. King steht endlich auf dem Balkon. Jackson ruft von unten herauf: „Doc, erinnerst du dich an Ben Branch?“

Er deutet auf einen schwarzen Saxofonisten, den King von einem früheren Auftritt her kennt und der an diesem Abend im Haus von Reverend Kyles Gospel-Songs spielen soll.

„Oh ja, das ist mein Mann! Wie geht es dir, Ben?“ Der Musiker winkt. „Ben, versprich mir, dass du beim Treffen heute Abend ‚Precious Lord, Take My Hand‘ spielst. Spiel es richtig schön.“ Sein Chauffeur mahnt King, eine Jacke überzuziehen, wegen der abendlichen Kälte. Aber oben auf dem Balkon hört niemand mehr auf ihn.

Es ist 18.01 Uhr. Und Martin Luther King jr. wird nichts und niemanden mehr hören.

Wenige Momente zuvor ist Reverend Kyles auf die Balkontreppe getreten, auf dem Weg zu seinem Auto. Jackson, McCullough und die anderen Begleiter stehen auf dem Parkplatz. Eine Sekunde lang ist niemand in Kings Nähe. Da peitscht ein scharfer Knall durch die Luft. Kyles dreht sich um – und sieht King auf der Veranda im Blut einer grauenhaften Kopfwunde liegen.

Der Undercoveragent McCullogh ist einer der Ersten, die den Gefallenen erreichen. Die Gewalt der Kugel ist so fürchterlich gewesen, dass sie King rücklings nach hinten geworfen und ihm sogar die Krawatte vom Hals gerissen hat. Mit einem Handtuch, das er von einem Reinigungswagen zerrt, versucht McCullogh, die Blutung zu stoppen.

„Martin, Martin, hörst du mich?!“, schreit ein Begleiter. Doch der Prediger spricht nicht mehr, kann den von der Kugel zerschmetterten Kiefer nicht mehr kontrollieren. Telefon! Telefon! Doch kein Notruf, nichts, gar nichts kommt durch – denn die Mitbesitzerin des „Lorraine“, die gerade die Telefonzentrale bedient, erleidet in der Aufregung einen Schlaganfall (an dem sie später sterben wird); sie stammelt Unsinniges und stellt keine Anrufe weiter. Irgendwann endlich bringen dann doch Sanitäter den Verletzten ins St. Joseph’s Hospital. Aber die Ärzte können längst nichts mehr für ihn tun. Am 4. April 1968, um 19.05 Uhr, wird Doktor Martin Luther King jr. für tot erklärt.

Nach Kings Tod mehren sich die Unruhen und Proteste

Er wird nicht das letzte schwarze Opfer in diesem Frühjahr sein. Das Attentat löst Rassenunruhen in mehr als 125 US-Städten aus, eine Welle der Verwüstung, wie sie die Nation schon lange nicht mehr gesehen hat. In der Hauptstadt Washington versammeln sich noch am 4. April nach den ersten Neuigkeiten von Kings Tod spontan Demonstranten. Stokely Carmichael, einer der Black-Power-Führer, fordert Einzelhändler auf, „aus Respekt“ vor King ihre Läden zu schließen, warnt aber seine Gefolgsleute vor Plünderungen – vergebens.

Ab 23.00 Uhr stürmen die Protestler massenhaft Geschäfte, zünden Gebäude an. Feuerwehrmänner weichen unter einem Hagel aus Steinen und Flaschen zurück. Am nächsten Tag randalieren 20.000 Menschen in Washington. Präsident Lyndon B. Johnson muss mehr als 13 000 Soldaten in die Stadt beordern, sie bauen MG-Stellungen am Kapitol auf, zwei Straßen neben dem Weißen Haus lodern Häuser.

Am Ende sind 1200 Gebäude niedergebrannt, 900 Läden zerstört – eine Katastrophe, die Washington eine Generation lang zeichnen wird. In Chicago vernichten von Schwarzen gelegte Feuer in den folgenden Tagen mehr als 160 Häuser. Der Bürgermeister gibt seinen Polizisten den Befehl, „jeden Brandstifter und jeden, der einen Molotowcocktail in der Hand hat, zu erschießen“. Elf Menschen sterben.

In Baltimore lässt Gouverneur Spiro T. Agnew Truppen mit aufgepflanzten Bajonetten durch die Straßen patrouillieren, beschimpft die Schwarzenführer als „Hanoibesucher“ und gibt ihnen die Schuld an den Ausschreitungen (eine harte Haltung, die ihn bei Konservativen so populär werden lässt, dass Nixon ihn noch im gleichen Jahr zu seinem Vizepräsidenten macht).

In Cincinnati erschießt ein schwarzer Ladenbesitzer, der sich gegen schwarze Plünderer wehrt, versehentlich die eigene Frau. Ein Gerücht macht aber die Runde, dass ein Weißer sie getötet hat – woraufhin Randalierer das Auto eines jungen weißen Ehepaars stoppen und den Mann ermorden. In den ersten Tagen nach dem Attentat sterben 39 Menschen durch Gewalt. Doch am Ende sind es nicht einmal diese Toten, die Amerika verändern, sondern die materiellen Zerstörungen.

In Watts starben 1965 beinahe ebenso viele Menschen in einem einzigen Riot, 1967 waren bei Unruhen mehr Opfer zu beklagen als 1968. Diesmal aber plündern und brandschatzen die Demonstranten in derart vielen Städten, dass deren innere Wohnviertel auf Jahrzehnte hin verwüstet bleiben. Alle Menschen, die es sich leisten können, gleich welcher Hautfarbe, ziehen fortan in die Vorstädte.

Dort, in den suburbs, eröffnen die Inhaber der geplünderten Läden und Werkstätten ihre Geschäfte neu – was dazu führt, dass sich auch die Jobs und die Steuereinnahmen aus den Stadtzentren in die Vorstädte verlagern. Zurück bleiben die Armen: Schwarze, die in heruntergekommenen Häusern wohnen müssen, die jetzt überhaupt keine Jobs mehr in ihrem Viertel finden, denen nun selbst die Versorgung mit simplen Konsumgütern und Lebensmitteln schwerfällt.

Damit löschen die Unruhen viele Fortschritte der Jahre zuvor aus. Denn Präsident Lyndon B. Johnson hat zwischen 1964 und 1968 ein Bündel fast revolutionärer Sozialgesetze durch den eher reformunwilligen Kongress gekämpft. Unter dem Leitbild der „Great Society“, wie Johnson es nennt, hat der Präsident unter anderem zum ersten Mal in der US-Geschichte Krankenversicherungen für alte und arme Amerikaner durchgesetzt, er hat Diskriminierungen von Frauen verboten – und in drei großen Initiativen die rechtliche Lage der Schwarzen verbessert:

- Der Voting Rights Act schützt erstmals jeden, der sich in ein Wählerverzeichnis eintragen will – ab 1966 nimmt in den Südstaaten die Zahl schwarzer Wähler endlich zu. Eine der wichtigstens Forderungen Kings ist damit erfüllt;

- und zwei Civil Rights Acts erklären die Segregation überall in der öffentlichen Sphäre für illegal. Sie fordern Gleichberechtigung bei Jobs. Sie verbieten Diskriminierungen bei der Wohnungssuche. Und sie ermöglichen es unter bestimmten Bedingungen, bei Benachteiligungen direkt Bundesgerichte anzurufen – also den langen Instanzenweg durch die Einzelstaaten zu umgehen.

Auch unterhalb der Regierungsebene sickert die Gleichberechtigung allmählich bis in die Gesellschaft durch: Selbst im besonders reaktionären Staat Mississippi werden 1968 erstmals Morde an einem Bürgerrechtsaktivisten gesühnt und vier Mitglieder des Ku Klux Klan als Täter verurteilt. Landesweit nimmt der Anteil der Armen unter der schwarzen Bevölkerung zwischen 1960 und 1968 von 55 auf 28 Prozent ab.

Und doch: Was sind alle diese Gesetze und Initiativen gegen die weiter bestehende Ungleichheit wert? Schwarze leben dreimal so häufig in Armut wie der Durchschnitt. Nach den Unruhen von 1968, in denen so viele Städte brannten, bleiben sie in den verwüsteten Ghettos zurück. Selbst jene Afroamerikaner, die aufsteigen, sich bessere Wohngegenden leisten können, finden sich oft in etwas gepflegteren Schwarzenvierteln wieder – das Verbot der Diskriminierung bei der Wohnungssuche wird geschickt umgangen.

De facto ändert sich also sehr wenig. Viele Ghettos von 1968 sind auch Jahrzehnte später noch verwahrloste, von Minderheiten bewohnte, von Armut und Gewalt gezeichnete Viertel, in denen nach wie vor Diskriminierungen – wie etwa die Freisprüche nach der Misshandlung des Schwarzen Rodney King in Los Angeles 1992 – zu Massengewalt führen und Polizisten nahezu regelmäßig Schwarze niederschießen. So als hätte es Martin Luther King jr. und die von ihm angeführte Bürgerrechtsbewegung nie gegeben.

Was geschah mit James Earl Ray?

Und sein Mörder? Mehr als 3500 FBI-Agenten machen Jagd auf den Schützen, den angeblich kein observierender Beamter und kein Undercoveragent gesehen hat. In der Nähe des Tatorts finden die Ermittler ein Bündel mit dem Remington-Gewehr und einem T-Shirt. In dem Kleidungsstück stellen Agenten die Marke einer Textilreinigung in Los Angeles sicher. Über diese Spur kommen sie an einen kalifornischen Falschnamen.

In Los Angeles erinnert sich ein Zeuge, dass der Mann eine Barkeeper-Schule besucht hat. Und dort werden regelmäßig Fotos der Absolventen angefertigt. Auf diese Weise haben die Fahnder nun ein Bild des Täters. Das Gewehr wiederum führt sie zum Waffenladen nach Birmingham. Die darauf sichergestellten Fingerabdrücke stimmen mit denen eines geflohenen Sträflings überein: Es ist James Earl Ray.

Damit kennen die Agenten binnen weniger Tage die Identität des Mörders und die Falschnamen, die er benutzt. Sie haben ein ziemlich aktuelles Foto von ihm. Auch den weißen Ford Mustang finden sie schnell – jenen Wagen, den Zeugen vom Tatort haben davonbrausen sehen. Trotzdem bleibt Ray verschwunden.

Kein Agent hat eine Spur. Schlimmer noch: Hohe FBI-Beamte verbreiten, während sie längst nach Ray fahnden, gegenüber Journalisten das Gerücht, Kings Mörder stamme aus der Familie einer seiner Mätressen. The dirt, noch immer. Schließlich sind es britische Beamte, die dem FBI die Arbeit abnehmen.

Ray ist direkt nach dem Attentat geflohen und quer durch die USA bis nach Toronto gerast. In Kanada besorgte er sich falsche Papiere und flog schließlich nach Europa. Am 8. Juni 1968 wird er zufällig in Heathrow gestellt, ehe er eine Maschine nach Brüssel besteigen kann: Er hat beim Einchecken seinen gefälschten kanadischen Pass vorgelegt, doch der steht auf einer Warnliste der Regierung von Ottawa.

Später wird Ray an die USA ausgeliefert und muss sich vor einem Gericht in Tennessee schuldig bekennen, um durch ein Geständnis der drohenden Todesstrafe zu entgehen. Er wird zu 99 Jahren Haft verurteilt und stirbt im Jahr 1998 hinter Gittern. Allerdings wird er nach seiner Verurteilung seine Aussage widerrufen und erklären, er sei gar nicht Kings Mörder. Vielmehr beschuldigt er einen mysteriösen „Raoul“, doch der wird nie identifiziert oder gar gefunden.

Im Laufe der Jahre stellen Journalisten, Anwälte sowie manche Familienmitglieder Kings die These auf, der Mord gehe auf eine Verschwörung zurück: auf ein Komplott der Mafia mit der US-Regierung – schließlich habe sich King im Jahr vor seinem Tod auch gegen den Vietnamkrieg ausgesprochen. Oder waren es rassistische Beamte beim FBI, der CIA, der US Army und dem Memphis Police Department, die sich zu dem Mord verabredeten? Oder hat vielleicht gar ein anderer schwarzer Prediger aus Eifersucht auf King gefeuert?

Vermutlich ist es, wie bei dem Mord an John F. Kennedy, einfach unmöglich, zu akzeptieren, dass eine nationale Lichtgestalt von einem armseligen Versager ausgelöscht werden kann. Jesse Jackson, der in der Todessekunde auf dem Parkplatz des Motels stand, wird es später so sagen: „Ich werde niemals glauben, dass James Earl Ray das Motiv, das Geld und die Beweglichkeit hatte, um es alleine zu tun. Unsere Regierung war sehr involviert.“ Aber niemand hat bislang einen Beweis für ein Mordkomplott vorgelegt.

Mehr zum Jahr 1968 auf GEO.de

- 1968 in Bildern: Ein Jahr voll Zorn und Hoffnung

- 15 knifflige Fragen zum Jahr 1968