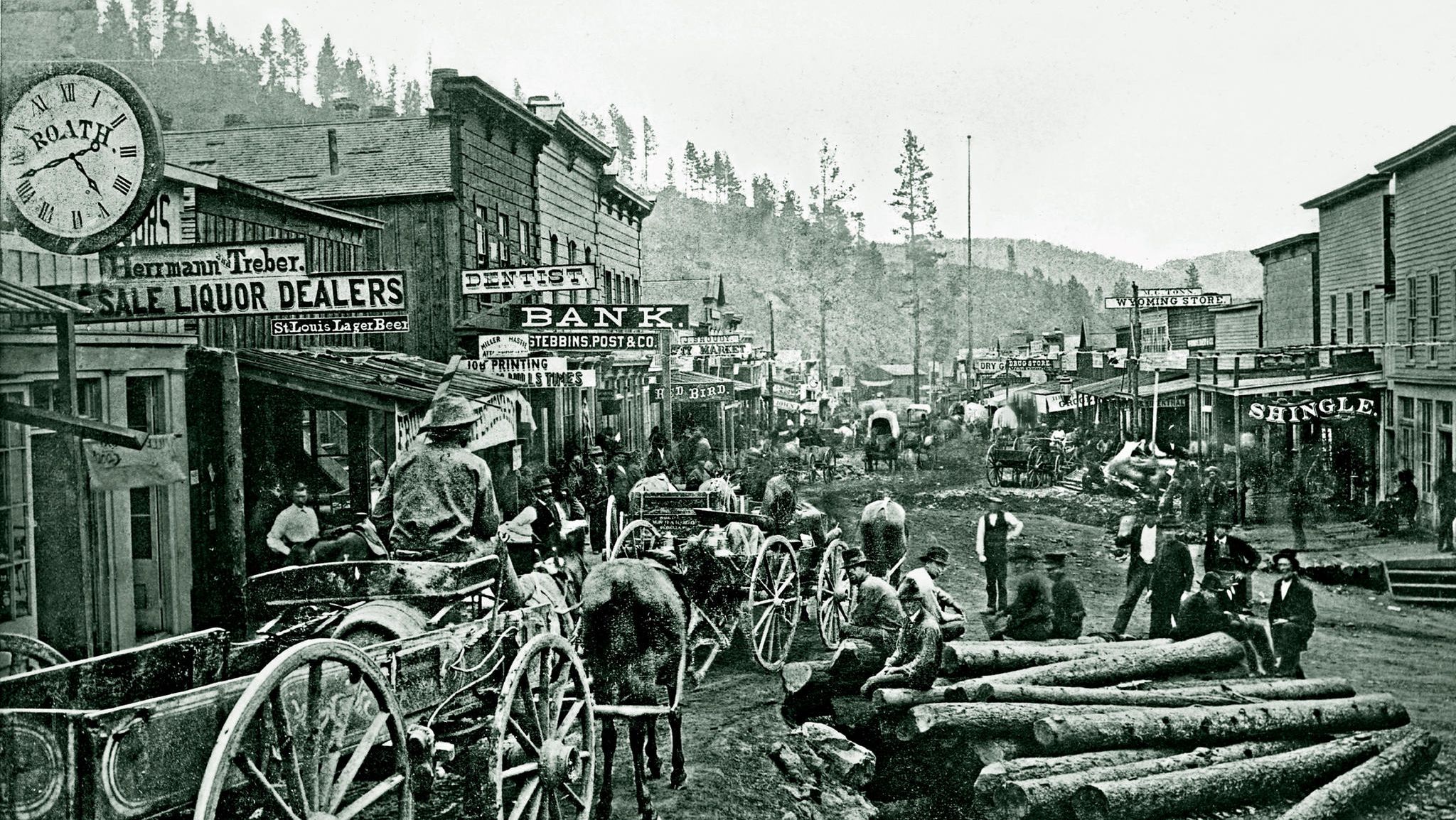

Was bedeuten Recht und Gesetz an einem Ort, an dem jeder ein Gesetzloser ist? In einer Stadt, die eigentlich gar nicht existiert? Es gibt keinen Sheriff in dieser Stadt, keinen Bürgermeister, kein ordentliches Gericht, nicht einmal ein Gefängnis, sodass ein Urteil der Bürgertribunale notgedrungen nur auf Freiheit oder Tod hinauslaufen kann.

Am bequemsten für diese Jurys ist es, auf Freispruch zu erkennen und den Angeklagten dann, schuldig oder nicht, aus der Stadt zu jagen, in der Hoffnung, er werde seine Verbrechen fortan anderswo begehen. Gerechtigkeit – dieses Wort ist zu groß für einen Ort wie Deadwood, eine illegale Goldgräbersiedlung im Reservat der Sioux, die als "härteste Stadt der Welt" bekannt ist. Wer als Weißer die Grenzen des Reservats übertritt, übertritt auch das Gesetz. Denn wer hier lebt, lebt jenseits von Recht und Ordnung.