Januar 2014 - Mary Ellen Fieweger berichtet:

Mehr Umweltbildung für Schulkinder

Neben neuen Regenwaldflächen, bauen „Geo schützt den Regenwald“ und LichtBlick aufgrund des großen Erfolges auch die Umweltbildungsmaßnahmen in diesem Jahr weiter aus. Elf Schulen im Intag profitieren von der Umweltbildungsinitiative von DECOIN. Milton Arcos arbeitet in den Gemeinden von Irubí, Cazarpamba, Puranquí, Peñaherrera, Nangulví Bajo, Apuela und Azabí. Seit neuestem unterrichtet er auch Schüler der indigenen Gemeinden von Muenala und Huairapungo, die im Hochland, dem sogenannten Páramo, liegen.

In den Unterrichtseinheiten werden die Schüler zu den Themen Artenvielfalt, Ökosysteme, Recycling und Wasserkreislauf unterrichtet. Der Unterricht soll jedoch nicht nur Wissen vermitteln, sondern mit Umweltthemen auch die Kreativität fördern. So wird das Schuljahr mit einem Kunstwettbewerb abschließen. Eine Gruppe von Film-Studenten des Ithaca College aus den USA erstellt zudem derzeit in Zusammenarbeit mit DECOIN einen Lehrfilm, der im Juni fertig werden und dann Erzieher und Lehrer beim Umweltunterricht unterstützen soll.

Konflikte rund um den Bergbau

Der Hunger der Welt nach Rohstoffen macht jedoch auch nicht vor dem Intag-Gebiet halt. Nicht nur der Regenwald ist durch Rodung bedroht, auch Bergbaupläne gefährden die Umwelt und damit das Leben in der Region. Doch die Bewohner wollen die Pläne nicht so einfach hinnehmen. Der Kampf der Intag-Bewohner gegen die Pläne für den offenen Abbau von Kupferhaltigen Erzen im Llurimagua-Konzessionsgebiet (früherer Name „Junín“) war in den vergangenen Monaten ständig in den Medien präsent. Die Bergbaurechte liegen nun bei den staatlichen Unternehmen Codelco aus Chile und Enami aus Ecuador. Aufgrund des Widerstands der Gemeinden des Bergbaugebiets waren Codelco-Beauftragte nicht in der Lage, ihre Bodenuntersuchungen durchzuführen. Laut DECOIN-Direktor Carlos Zorrilla sei dies einer der Gründe, weshalb der ecuadorianische Staatspräsidenten Rafael Correa ihn zum Angriffsziel machte und ihn öffentlich beschuldigte.

In Correas dreistündiger „Samstag-Ansprache an das Volk“ wurde Carlos an den Pranger gestellt - die Ansprache wird live über ein Dutzend staatliche Fernseh- und Radiokanäle ausgestrahlt. Präsident Correa klagte Carlos an, Co-Autor einer Schrift zu sein, die mit unlauteren Mitteln zum Widerstand gegen Bergbauaktivitäten aufrufe. So sollen beispielsweise Frauen mit Kleinkindern in den Weg von Polizei und Militärs gestellt werden, wenn diese Angestellte der Bergbauunternehmen in Gemeinden begleiten. Laut DECOIN hat Rafael Correa polemische, populistische und fremdenfeindliche Reden gegen Carlos gehalten, sowohl im September und Dezember 2013 als auch am 4. Januar diesen Jahres. Carlos sei zwar einer der Autoren der Aufklärungsschrift, Correas übrige Behauptungen seien jedoch pure Verleumdung.

Carlos erhält breite Unterstützung von der nationalen Ökumenischen Menschenrechts-kommission und auf internationaler Ebene, wie etwa von Amnesty International. Auch die Gemeinden des Bergbaugebiets unterstützen ihn: Mehr als 40 Bewohner von Chalguayacu und Junín mieteten eine chiva, einen offenen Bus, und reisten zum Jahresende 2013 nach La Florida, um ihrer Solidarität mit dem Mitbegründer von DECOIN Ausdruck zu verleihen. Pocho Álvarez, einer der bekanntesten Dokumentarfilmer Ecuadors, hat zwei kurze Dokumentarfilme zum Hintergrund der Proteste gegen die Bergbaupläne erstellt, die bei Youtube eingestellt wurden. Folge: Auch Pocho wurde daraufhin Opfer von Correas Angriffen bei dessen samstäglichen TV-Ansprachen und wehrt sich nun gegen die Staatsmacht. Carlos’ Verteidigung widmeten sich außerdem einige Artikel in Ecuadors bekannten Print- und Onlinemedien.

Die LichtBlick-Projektpartner DECOIN und „Geo schützt den Regenwald“ werden die derzeitige Situation im Bergbaugebiet weiter beobachten und regelmäßig darüber berichten. Wir hoffen, dass es auch aus diesem Bereich bald erfreulichere Nachrichten geben wird.

Die Abholzungsrate in Ecuador ist eine der höchsten in ganz Südamerika. Gemeinsam mit „GEO schützt den Regenwald e. V.“ und der örtlichen Initiative DECOIN realisiert LichtBlick in der Region ein Projekt, das diesem Trend Einhalt gebieten soll. Das Ziel: die Zerstörung einer einzigartigen Naturlandschaft stoppen und der lokalen Bevölkerung nachhaltige Entwicklungschancen eröffnen.

LichtBlick stellt monatlich für jeden Kunden mindestens einen Quadratmeter Regenwald unter Schutz. Bis heute sind das mehr als 4.600 Hektar, eine Fläche, die etwa der Größe von 6.442 Fußballfeldern entspricht.

Februar 2014 - Mary Ellen Fieweger berichtet:

Die biologische Vielfalt in Ecuador

Das kleine Land von einer Gesamtfläche von 283.561 Quadratkilometern ist so reich an Tier- und Pflanzenarten wie nur wenige andere Länder der Erde. Ständig werden neue Arten in Ecuador entdeckt, darunter sogar überraschend viele Säugetiere. 1991 waren 324 Säugetierarten hier bekannt, im Jahr 2007 hatte sich deren Zahl bereits auf 382 erhöht. Die Gründe hierfür erläutert Mary Ellen:

Weshalb ist die Artenvielfalt in Ecuador so hoch?

Die außergewöhnliche biologische Vielfalt beruht auf drei Faktoren: der Lage am Äquator, dem Einfluss von Meeresströmungen und den Anden. Letztere haben den größten Einfluss auf die Artenvielfalt. Die Gebirgskette der Anden reicht bis 6.310 Meter Höhe über dem Meeresspiegel und bietet dadurch eine unglaubliche Spanne an Lebensräumen in verschiedenen Höhenlagen. Außerdem bilden die Anden eine geografische Barriere, sie trennen die Ost– und Westteile des Landes voneinander. Diese geographische Isolation von Populationen begünstigt auch die Entstehung neuer Arten.

Der Bergnebelwald bietet vielen Tierarten ein Zuhause

Die Intag-Region ist Teil eines Gebietes, dessen Artenvielfalt so groß ist, dass sie nur durch die des Amazonas-Regenwaldes übertroffen wird. Teile des Bergnebelwaldes gehören zu „El Chocó“, eine 100.000 Quadratkilometer große Region, die auch die Küstengebiete am Pazifischen Ozean im Nordwesten Ecuadors und Kolumbiens bis hin zum Panama-Kanal umfasst. Ein Fünftel des El Chocó-Gebiets liegt in Ecuador; es ist mit Mangroven, Flachland- und Bergwäldern bedeckt. Alleine im ecuadorianischen Teil von El Chocó, finden sich insgesamt 11.000 Arten Höherer Pflanzen. Von den 300 insgesamt vorkommenden Baumarten kommen 75 ausschließlich hier vor. Daneben sind zum Beispiel rund 1.700 verschiedene Arten von Wirbeltieren bekannt (290 Säugetiere, 900 Vögel, 300 Reptilien, 200 Amphibien); 13 Prozent dieser Arten sind nur im ecuadorianischen El Chocó zuhause. Im Bergnebelwald sind rund 43 Prozent der Säugetiere des Landes heimisch. Die größte Gruppe unter den Säugetieren stellen die Fledermäuse dar – 85 Fledermaus-Arten kommen in den Bergnebelwäldern im Nordwesten Ecuadors vor. Zugleich gehört dieser Waldtyp allerdings zu den am stärksten bedrohten Wäldern des Landes. Insgesamt 38 Säugetierarten im ecuadorianischen Teil von El Chocó sind daher gefährdet, so etwa der vom Aussterben bedrohte Braunkopfklammeraffe (lateinischer Name: Ateles fusciceps) sowie der Brillen- oder Andenbär (Tremarctos ornatus). Obwohl wir in einer Welt leben, in der Tierarten aufgrund der menschlichen Aktivität in rasantem Tempo aussterben, gibt es ab und an doch auch mal eine gute Nachricht. So etwa die Geschichte der Tandayapa-Kröte (Andinophryne olallaique) aus den Anden, die im 19. Jahrhundert im Wald von Tandayapa, im Nordwesten der Provinz Pichincha, entdeckt wurde. Zwar war sie in den vergangenen 42 Jahren nicht mehr gesichtet worden, doch im Jahr 2012 entdeckte der Biologe Ryan Lynch die Art wieder. Am Ufer des Flusses Manduriacu in der Intag-Region entdeckten der Forscher und seine Begleiter sogar mehrere Vertreter dieser Krötenart. In Ecuador gibt es 544 Frosch- und Krötenarten – das ergibt den dritten Platz auf der Weltrangliste, nach Kolumbien und Brasilien. Berechnet man die Zahl der Arten pro Quadratkilometer Landesfläche, so liegt Ecuador bei den Frosch- und Krötenarten sogar auf Platz 1.

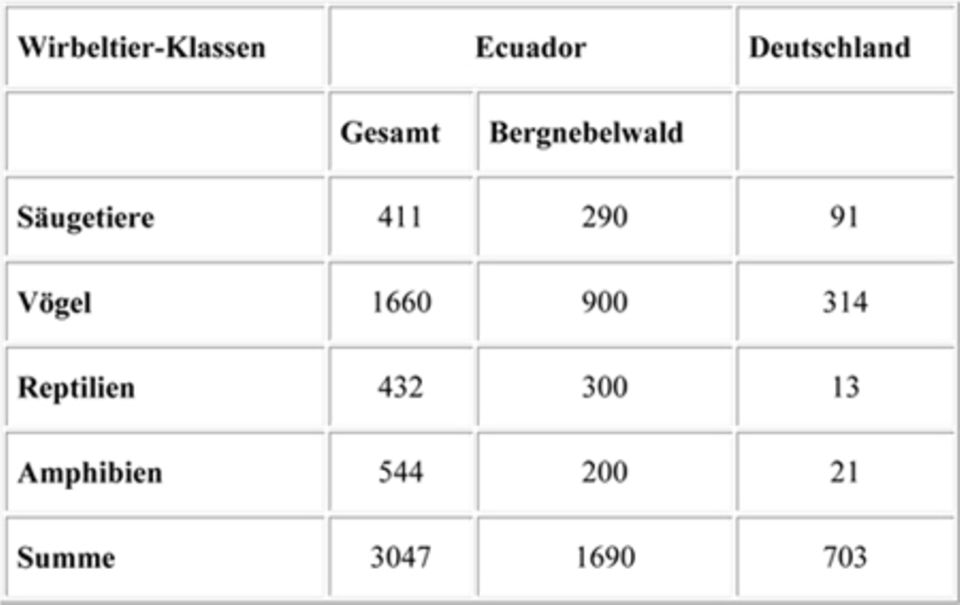

Der Vergleich der Artenzahl verschiedener Wirbeltier-Gruppen in der nachfolgenden Tabelle zeigt: Alleine im Bergnebelwald von Ecuador gibt es viel mehr Wirbeltier-Arten als in ganz Deutschland.

Wer untersucht die biologische Vielfalt in Ecuador?

Seit langem ist Ecuador als eines der elf biologisch überaus vielfältigen Länder des Planeten bekannt. Doch über viele Jahre untersuchten hauptsächlich ausländische Wissenschaftler die biologischen Schätze des Landes, während die staatlichen Institutionen Ecuadors diesem Aspekt nur wenig Beachtung schenkten. Das änderte sich im Jahr 2008 als die Regierung begann, die Untersuchung der Artenvielfalt durch das Projekt “Arche Noah” zu fördern. Die Behörde für Bildung, Wissenschaft, Technologie und Innovation hat gemeinsam mit dem Ministerium für Umwelt das Projekt ins Leben gerufen; umgesetzt wird es durch Wissenschaftler und Studenten der Nationalen Polytechnikschule und der Katholischen Universität1 des Landes. Während der ersten fünf Jahre des Projekts wurden 30 neue Arten beschrieben.

Wir bei LichtBlick freuen uns, dass wir mit Hilfe unserer Kunden im Bergnebelwald der Intag-Region einen so wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt in Ecuador leisten können.

März 2014 - Carlos Zorilla berichtet:

Sumak Kawsay „das gute Leben“: Eine starke Kraft im Naturschutz

Für den Naturschutz nimmt das Konzept des Sumak Kawsay eine entscheidende Rolle ein. Der Ausdruck kommt aus dem Kitchwa, einer Sprache, die bis zu zehn Millionen Menschen in den Andenländern Südamerikas sprechen. Die einfachste Übersetzung von Sumak ist „gut“, und Kawsay bedeutet „Leben“ oder „leben“. Die einfachste Interpretation für Sumak Kawsay ist also „gutes Leben“, und auf Spanisch wird es oft übersetzt mit „buen vivir“, oder als „vivir bien“ („gut leben“).

Es herrscht ein breites Verständnis von der Idee des Sumak Kawsay. Kurz und knapp kann der Ausdruck jedoch auf die folgende Bedeutung reduziert werden:

Buen Vivir kennzeichnet und organisiert das Wissen um die Verbundenheit zwischen dem Menschen und der Natur und die örtlich-zeitliche harmonische Gesamtheit der Existenz.

Das Konzept Sumak Kawsay ging im Jahr 2008 in die neue Verfassung von Ecuador ein. Die wichtigste Aussage befindet sich in der Präambel der Verfassung und besagt, dass das Land „eine neue Form des Zusammenlebens der Bürger schaffen wolle, in Vielfalt und Harmonie mit der Natur, um das „gute Leben, Sumak Kawsay,“ zu erreichen. Eine klare Definition für Sumak Kawsay fehlt jedoch. Die genannten Rechte, die aus diesem Konzept entspringen sind beispielsweise das Recht in einer gesunden Umwelt zu leben, das Recht auf Bildung, auf Wasser, auf Vereinigungsfreiheit, und auf Gesundheitsfürsorge.

Obwohl das Konzept selbst in Staatsbehörden Einzug erhält und im „Nationalen Entwicklungsplan für das gute Leben“ eine Rolle spielt, hapert es oft an der Umsetzung. So stellt beispielsweise die Möglichkeit „gutes Leben“ durch groß angelegten Tagebau zu erreichen einen großen Widerspruch dar. Wie soll es möglich sein, angesichts der enormen Schäden, die Tagebau der Gesellschaft und Umwelt zufügt das Konzept zu bewahren. Beispiele wie die Genehmigung der Erdölförderung im Yasuní Nationalpark sowie das aggressive Verfolgen von

Tagebauplänen in schutzbedürftigen Regionen, wo die Gemeinden dies ablehnen – wie im Intag und im Condor Gebirge verdeutlichen den Verstoß gegen das Konzept. Daher wird das Recht auf Sumak Kawsay immer mehr von indigenen und auch von nicht-indigenen Gruppen genutzt, die ihr Recht verteidigen, die Ausbeutung zu stoppen. Es ist zunächst die indigene Bewegung Ecuadors gewesen, die „gutes Leben“ in eine starke Kraft verwandelt hat, um die Zerstörung von Heimat und Kultur zu verhindern. Doch das Konzept wird von allen genutzt, die eine gesunde Umwelt für einen wesentlichen Teil des guten Lebens erachten.

Das Intag-Gebiet, Ort des LichtBlick-Regenwalds, ist ein Beispiel für nicht-indigene Gemeinden, die Sumak Kawsay anwenden. Kommenden Januar wird der Kampf gegen den Bergbau im Intag 20 Jahre alt werden. Ihr Ziel ist eine Region in der Bergbau keinen Platz findet. Diese Vision ist in der Region an ein gesundes, gutes Leben geknüpft. Es wurde immer betont, dass Wohlergehen mit viel mehr zu tun hat, als nur mit Geld oder Dingen wie ein größeres Haus oder perfekte Straßen. Besonders wichtig ist dabei, natürlichem, sozialem und kulturellem Reichtum den richtigen Wert beizumessen; dazu gehören etwa eine gesunde Umwelt, sichere Trinkwasserquellen und sozialer Zusammenhalt.

Wirtschaftlicher Erfolg bleibt nicht außen vor – der Opposition ist es gelungen, nachhaltige Einkommensquellen zu erschließen, darunter der Anbau von Kaffee unter Schattenbäumen und Ökotourismus. Geld ist nicht verpönt, es ist nur nicht das Leitmotiv des Lebens - das Gesundheitswesen oder eine intakte Umwelt sind viel wichtiger. Klar ist: Wofür die Opposition an Orten wie dem Intag gekämpft hat, ist das Recht auf Sumak Kawsay. Die Tatsache, dass dies Teil der Verfassung geworden ist, bietet ihr ein weiteres Argument für den Kampf.

April 2014 - Eva Danulat von „GEO schützt den Regenwald“ berichtet vom Projekt in der Intag-Region:

Bergbaugegner aus Junín verhaftet

Am 10. April wurde Javier Ramírez, der Präsident der Intag-Gemeinde Junin, verhaftet und ins Gefängnis von Cotacachi überführt. Die Anklage lautet: Terrorismus und Sabotage. Laut DECOIN-Direktor Carlos Zorrilla hat sich der Angeklagte nichts zu Schulden kommen lassen. Denn als ein halbes Dutzend Bergbaugegner aus dem Intag die vier Insassen eines Fahrzeugs des ecuadorianischen Bergbau-Unternehmens ENAMI daran hinderten, ihren Arbeitsaktivitäten in der Nähe von Junín nachzugehen – niemand wurde dabei verletzt, nur die Windschutzscheibe des Fahrzeugs ging zu Bruch –, war Ramírez zuhause, um dort auf ärztlichen Rat sein geschwollenes Knie zu kurieren.

Laut DECOIN-Direktor Carlos Zorrilla soll durch die Inhaftierung vielmehr der Widerstand der Gemeindemitglieder gegen den Abbau von Kupfererz in Junín gebrochen werden. DECOIN und Andere leiteten umgehend Aktionen ein, um dem zu Unrecht Inhaftierten Unterstützung jeglicher Art zukommen zu lassen. Zahlreiche Spender aus dem In- und Ausland stellten etwa Geldbeträge zur Verfügung, um die Kosten der drei Anwälte in Höhe von 9500 US-Dollar zu decken und den Familienangehörigen von Javier Ramírez Besuche im Gefängnis zu ermöglichen.

Zuwachs bei den Gemeindeschutzgebieten?

Dafür, dass die Waldschutzgebiete in der Intag-Region weiter wachsen, sorgen in Deutschland die LichtBlick-Kunden. In Ecuador dagegen ist das Team von DECOIN für die Waldkäufe verantwortlich, in erster Linie Silvia Quilumbango, die für die Kaufabschlüsse zuständig ist sowie Landvermesser Armando Almeida, der vorab jedes Waldstück auf Tauglichkeit prüfen muss.

Im März/April hatte Armando viel zu tun. Er war damit beschäftigt, ein großes Waldareal weit oberhalb der Gemeinde Irubí, im Bezirk Apuela, zu inspizieren und zu vermessen. Der Besitzer einer großen Landfläche hatte diese zum Kauf angeboten. Wie sich bei Armandos Untersuchungen herausstellte, ist die Fläche nur zu 40 Prozent von ursprünglichem Bergnebelwald bedeckt, der Waldtyp, dessen Schutz im Fokus des LichtBlick-Projekts steht. Die verbleibenden 60 Prozent der Fläche gehören dagegen zum so genannten Páramo. Dieser Vegetationstyp ist typisch für Hochgebirgslagen in Ecuador. Hier, über der Baumgrenze, gibt es keinen Nebelwald, sondern büschelartig wachsende Hochgräser und „Schopfrosetten-bäumchen“, die mehrere Meter Höhe erreichen können. Aufgrund der Nähe zum Naturschutzgebiet Cotacachi-Cayapas besuchte Armando nach seinen Feldstudien das Landarchiv der Stadtverwaltung, um die Grenzverläufe zu überprüfen. Das überraschende Ergebnis: Die gesamte DECOIN zum Kauf angebotene Landfläche gehört bereits zum staatlichen Schutzgebiet Cotacachi-Cayapas! Der Kauf wäre also unsinnig gewesen. Armando untersucht nun einige zum Kauf angebotene Waldflächen in der Gemeinde Vacas Galindo.

Kunstwettbewerb der Schüler

Das im vergangenen Jahr realisierte Umweltbildungsprogramm der DECOIN-Mitarbeiter für Grundschüler der Intag-Region schloss im April mit einem Malwettbewerb ab. Insgesamt 27 Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren, die zehn verschiedene Grundschulen besuchen, produzierten Kunstwerke. Mit diesen sollten die Kinder zeigen, was sie über Artenvielfalt und Naturschutz gelernt hatten oder weitere Themen, die sie im Umweltunterricht beeindruckt hatten. Eine fünfköpfige Jury ermittelte Wilmer Esteban Ruiz Chávez als Gewinner des Wettbewerbs. Der Elfjährige ist Schüler der Escuela España in der Ortschaft Peñaherrera. Er malte ein Bild, das nicht nur er selbst für „richtig gut gelungen“ hielt.

Mai 2014 - Carlos Zorrilla berichtet aus der Intag-Region:

Ecuador – Land der Orchideen

Wussten Sie, dass in Ecuador mehr als 4000 Orchideenarten heimisch sind? Diese außergewöhnliche Vielfalt an Orchideen übersteigt selbst die von Brasilien – ein Land, das flächenmäßig dreißig Mal größer ist als Ecuador! Der kleine Andenstaat, der lediglich 0,19 Prozent der globalen Landfläche bedeckt, beherbergt über 4000 der weltweit rund 25000 Orchideenarten. Und jedes Jahr wird die Liste länger, denn ständig werden weitere Arten entdeckt.

Durch Erlass des Präsidenten wurde Ecuador im Dezember 2013 daher offiziell zum „Land der Orchideen“ erklärt. Man möchte so die unvergleichliche Orchideenvielfalt hervorheben und mehr Touristen ins Land locken. Der Handel mit Orchideen wird von einigen politischen Entscheidungsträgern auch als Chance gesehen, die Wirtschaft zu stärken. Orchideen scheinen dafür ideal zu sein.

Warum gedeihen in diesem Land so viele Orchideen? Einer der Hauptgründe ist, dass die Pflanzenfamilie der Orchideen, die größte der Blütenpflanzen, ihre ursprüngliche Heimat in tropischen und subtropischen Regionen, insbesondere im Nebelwald, hat. Die meisten ihrer Vertreter sind so genannte Aufsitzerpflanzen („Epiphyten“), die also an das Leben auf anderen Pflanzen angepasst sind. Man findet Orchideen oft auf Baumstümpfen, dem Stamm oder Ästen. Ihre Wurzeln berühren nie den Boden. Sie beziehen die notwendigen Nährstoffe aus ihrer unmittelbaren Umgebung: von faulenden Blättern, aus Rinde und Staub; Regen, Nebel oder tiefliegende Wolken, wie sie im Nebelwald typisch sind, versorgen die Pflanzen mit Wasser. Die Westseite des amerikanischen Kontinents ist extrem gebirgig. Die unvergleichliche Vielfalt an Orchideen ist dem Zusammentreffen von Ecuadors Topografie, der ganzjährigen Vegetationszeit, der Lage am Äquator, den unterschiedlichen klimatischen Bedingungen in den verschiedenen Höhenlagen sowie der Existenz von Nebelwäldern zu verdanken. Diese Faktoren kommen in der Intag-Region zusammen, und deshalb ist gerade diese Region auch ein Hotspot der Orchideenvielfalt. Der lateinische Name der Orchidee Ecuadoria intagana ehrt den Reichtum an Orchideen in der Region.

Und was bedeutet der Erlass für den Nebelwald Ecuadors, in dem die meisten Orchideen gefunden werden? In diesem Orchideen-Paradies drohen Gefahren, ähnlich wie sie in den tropischen Regenwäldern weltweit drohen. Das Überleben vieler Hundert Orchideenarten wird bedroht durch Abholzung, Viehhaltung und Landwirtschaft, um nur die drei häufigsten Gefahren zu nennen. Doch für die Pflanzen im Intag kommen weitere hinzu: Sammler bzw. illegaler Handel, der Klimawandel und Bergbau.

Illegaler Handel kann sich verheerend auf eine Pflanzenart auswirken, wenn diese nur in geringer Zahl oder nur in einem kleinen geografischen Gebiet vorkommt. Zudem gibt es Menschen, die skrupellos die letzten noch existierenden Exemplare einer seltenen Art sammeln, um schnell noch ein paar Dollar zu verdienen. Der Klimawandel macht sich bemerkbar, wenn unter trockeneren Bedingungen die Wolkendecke die tiefen Geländelagen nicht erreicht. Dadurch erhält der natürliche Lebensraum von Orchideen in diesen Lagen dann nicht genug Feuchtigkeit, er trocknet aus.

In den letzten Jahrzehnten wurde der Bergbau zu einer schnell wachsenden und immer größeren Bedrohung für die Nebelwälder und somit auch für die Orchideenvielfalt. Grund hierfür sind die steigenden Preise für Kupfer, Gold und andere Rohstoffe. Wenn man berücksichtigt, dass Nebelwälder lediglich 2,5 Prozent der tropischen Regenwälder ausmachen, wird deutlich wie stark gefährdet sie sind.

Eines der bedrohten Gebiete ist die Toisan Gebirgskette, wo in den 1990er Jahren große Kupfervorkommen entdeckt worden sind. Das Kupfer lagert in den steilen Berghängen, unter dem Nebelwald, in dem es von Orchideen nur so wimmelt. Darunter auch viele für die Wissenschaft (noch) unbekannte Arten. Doch diese Wälder sind ebenso Heimat für die von dem Aussterben bedrohten Jaguar, Brillenbär und Braunen Klammeraffen. Und obwohl die Bergbauvorhaben durch den Widerstand der Gemeinden vor Ort bislang verhindert wurden, ist die Zukunft für die Intag-Region ungewiss, vor allem seitdem die Regierung Ecuadors die Bergbauprojekte aktiv fördert.

Deshalb muss Ecuador, das Land der Orchideen, bald eine Entscheidung treffen: Entweder setzt es auf nicht erneuerbare Ressourcen oder auf eine Wirtschaft, die von Ökotourismus, legalem Orchideenhandel und anderen erneuerbaren Ressourcen basiert. Viel Zeit bleibt nicht mehr!

Juni 2014 – Carlos Zorrilla berichtet:

Der Volksentscheid scheitert – Die Zukunft des Yasuní Nationalparks bleibt ungewiss

Die Yasuní-ITT-Initiative

Als die sich selbst als „fortschrittlich“ beschreibende Regierung Ecuadors Mitte 2007 die Yasuní-ITT-Initiative vorstellte, löste sie bei Umweltschützern weltweit große Erwartungen aus. Die Initiative wurde als Pionierprojekt präsentiert, um den Klimawandel zu entschärfen: Durch Verzicht auf Ölförderung würde der Ausstoß von 407 Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre vermieden, denn rund 850 Millionen Barrel Öl würden für immer im Boden des Nationalparks Yasuní in Amazonien verbleiben. Was Ecuador für den Verzicht auf Ausbeutung des Öls von den Industrieländern forderte, entsprach 50 Prozent des erwarteten Einkommens aus der Ölförderung. Dies war jedoch nur „Plan A“. „Plan B“ sah vor, nach dem Öl zu bohren und entstand zur gleichen Zeit, als die Welt mit großer Fanfare vom „Plan A“ der ecuadorianische Regierung erfuhr. Doch am Ende setzte sich „Plan B“ durch.

Was macht den Nationalpark Yasuní so besonders?

Der 9.820 Quadratkilometer große Nationalpark Yasuní in den ecuadorianischen Provinzen Napo und Pastaza ist einer der Orte mit der weltweit größten Artenvielfalt. Von den Folgen der Ölförderung, wie Verschmutzung und Vergiftung von Boden und Wasser, sowie von Minderung der Artenvielfalt, sollte dieser verschont bleiben. Verteilt auf einen Hektar findet man dort 655 verschiedene Baumarten – mehr als irgendwo sonst auf der Welt. Und allein die Zahl der dort lebenden Insektenarten schätzen Fachleute auf 100.000 pro Hektar. Kein Wunder also, dass der Park von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt wurde. Seine außergewöhnliche Artenvielfalt ist allerdings nur einer der Gründe, warum das als „ITT“ bezeichnete Gebiet des Parks ungestört bleiben sollte. Denn das Gebiet ist auch die Heimat von indigenen Völkern, darunter zwei Huaorani -Volksgruppen, die in freiwilliger Isolation leben. Kritiker ließen daher verlauten, dass Ölförderung im Lebensraum dieser Volksgruppen einem Völkermord gleichkommen würde.

Das Ende der Initiative

Im August 2013 erklärte Präsident Rafael Correa die Yasuní-Initiative für endgültig gescheitert. Die internationale Gemeinschaft habe Ecuador „im Stich gelassen“, da nicht die geforderten 3,6 Milliarden US-Dollar zugesagt worden seien, sondern lediglich 10 Millionen US-Dollar. Correa rechtfertigte seine Entscheidung zugunsten der Förderung des Öls damit, dass weniger als ein Prozent der Parkfläche – später korrigierte er auf weniger als 0,1 Prozent! – durch diese beeinträchtigt würde, und dass Ecuador das Öl-Geld dringend benötige, um der Armut im Land ein Ende zu bereiten.

Unberücksichtigt bleiben bei der 0,1 Prozent-Angabe jedoch die drastischen Auswirkungen, die durch den Bau von Straßen in unberührten Landstrichen hervorgerufen werden. Kelly Swing, Professor für Umweltwissenschaften und Begründer der Tiputini Forschungsstation für Artenvielfalt in Yasuní, vertritt die Ansicht, dass die Fläche, die durch Ölbohrungen in Mitleidenschaft gezogen wird, 20- oder 30-mal größer sein könne als jene, von der die Regierung ausgeht. „Eine neue Straße ist die Todesglocke für jedes unberührte Gebiet – egal wo auf der Welt“.

Die Gründe für die fehlende Unterstützung für Correa durch die internationale Gemeinschaft sind vielfältig, zwei Faktoren sind jedoch von besonderer Bedeutung: Zum einen mangelndes Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Regierung Correas. Zum anderen die Furcht vor Erpressung, denn im Falle des Erfolgs der Yasuní-Initiative könnten andere Länder damit drohen, Ölvorkommen in ihren eigenen Schutzgebieten auszubeuten, falls sie keine Entschädigung für die Unterlassung der Ölförderung erhielten.

Die Auseinandersetzung um Yasuní geht weiter

Die Entscheidung Correas löste weltweit Enttäuschung und erhebliche Proteste aus. In Ecuador selbst wurde sie von weiten Teilen der Bevölkerung abgelehnt und führte zu einem Aufbegehren der Bürger gegen die Regierung: Ein Volksentscheid wurde gefordert, der über die Zukunft von Yasuní entscheiden sollte. Dutzende Aktionsgruppen organisierten die für den Antrag auf Volksentscheid erforderlichen 584.000 Unterschriften; am Ende kamen sogar 757.623 Unterschriften zusammen. Doch die Regierung hatte längst eine aufwändige, teure Gegenkampagne gestartet, die die Aktivisten diskreditierte und die übrigen Bewohner Ecuadors glauben lassen wollte, die Öleinnahmen aus Yasuní seien notwendig, um die Armut im Land zu beseitigen.

Im Mai 2014 erklärte die Nationale Wahlkommission 55 Prozent der gesammelten Unterschriften aus formalen Gründen für ungültig, in vielen Fällen mit fadenscheinigen Begründungen. Und auf diese Weise beendete die Kommission die Aussicht auf einen Volksentscheid. Die Gruppen, die den Antrag auf Volksbefragung durchsetzen wollten, waren empört. Mit Verweis auf offenkundige Verstöße der Wahlkommission gegen die Gesetze des Landes drohten sie damit, den Fall internationalen Schiedsstellen zu präsentieren. Der Kampf ist also noch nicht vorbei, inzwischen ist Yasuní zu einer Belastungsprobe für die politische Führung des Landes geworden.

Bei alledem wurde einer Nachricht nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt: Im Juni wurde bekannt, dass die Regierung die nötige Finanzierung für den kostspieligen Bau einer neuen Ölraffinerie bei der Stadt Manta an der Pazifikküste sicherstellen konnte; Geldgeber sei die Industrial and Commercial Bank of China. Ohne das Öl von Yasuní würde diese Raffinerie wenig Sinn machen, denn die Schwerölreserven des Landes sind im Schwinden begriffen. Wenig überraschend dabei: China ist der wichtigste Geldgeber von Ecuador.

Bereits im Oktober 2013 haben wir vom Yasuní Nationalpark berichtet. Weitere Hintergrundinformationen finden Sie in diesem Bericht. Plan B - Das Parlament stimmt für die Ölförderung im Nationalpark Yasuní von Ecuador.

Juli 2014 - Eva Danulat von „GEO schützt den Regenwald“ berichtet von ihrem diesjährigen Projektbesuch in der Intag Region

Zum achten Mal besuche ich bereits die Intag-Region, in der sich der LichtBlick Regenwald befindet. Jedes Jahr freue ich mich mehr auf das Wiedersehen mit unseren Projektpartnern, auf die Zeit, in der wir gemeinsam den Projekterfolg evaluieren und die Aktivitäten der kommenden Monate planen. In diesem Jahr bin ich in der zweiten Juni-Hälfte unterwegs.

Der überfüllte Bus, der mich von Otavalo ins Intag-Tal bringen soll, hat einen Motorschaden. Für rund 60 Passagiere heißt es umsteigen in ein Ersatzfahrzeug. Der Straßenzustand ist gut wie nie, fast durchgängig bis zur Gemeinde Santa Rosa ist die Straße jetzt asphaltiert. Dennoch führt der Fahrzeugtausch unvermeidlich zu einer Verspätung, die bei DECOIN-Direktor Carlos Zorrilla Anlass zur Sorge ist: Er wartet an der Haltestelle auf mich, erkundigt sich direkt, ob auch mein Bus von der Polizei gestoppt und die Insassen kontrolliert worden seien. In den Tagen zuvor hatten Bergbaugegner aus Quito in einer Karawane von Bussen und Privatfahrzeugen versucht, in die Intag-Region zu gelangen, als Zeichen ihrer Solidarität mit den Bewohnern. Die Solidaritätsbekundungen wollte die Staatsmacht jedoch mit allen Mitteln verhindern.

Kupfertagebau bedroht nach wie vor die Intag-Region

Die abgelegene, wunderschöne Intag-Region ist nach wie vor durch Kupfertagebau bedroht. "Und nie zuvor war die Situation so kompliziert wie jetzt", sagt Carlos. Widerstand in der Bevölkerung hat die ausländischen Konzerne Mitsubishi und Ascendant Copper zur Aufgabe ihrer Pläne gezwungen. Doch inzwischen will die ecuadorianische Landesregierung selbst das Kupfer fördern, mithilfe des staatlichen Unternehmens ENAMI. Dass die Straße asphaltiert wird, hält Carlos für keinen Zufall: Die Regierung braucht sie, um ihre Bergbaupläne voranzutreiben etwa, um Polizei und Sicherheitskräften schnellen Zugang zur Region zu verschaffen.

Von den mehr als 30 Jahren, die Carlos mitten im Wald nahe Santa Rosa lebt, hat er sich zwei Jahrzehnte lang gegen Bergbau-Pläne engagiert. Die Umsetzung von Kupfertagebau würde der Idylle zweifellos ein schnelles Ende bereiten: Neben den Wäldern im Konzessionsgebiet, der Artenvielfalt und den Trinkwasserressourcen, steht vor allem der soziale Frieden auf dem Spiel. In der Vergangenheit gab es in der Region oft Unruhen, da sich die Bevölkerung gegen die Bergbauvorhaben auflehnte. Die Mehrheit der Menschen im Intag und unsere Projektpartner haben jedoch noch nicht resigniert, sie kämpfen weiter für das einvernehmliche Leben mit der Natur, und für Einkommensalternativen. Allen voran Carlos und die Präsidentin von DECOIN, Silvia Quilumbango – selbst wenn beide dadurch zunehmend in das Visier der Landesregierung geraten.

Das Radio Intag ist in Gefahr

Als weiteres Beispiel für die schwierige Situation im Intag führt Carlos „Radio Intag“ an. Seit Jahren nutzt DECOIN den beliebten lokalen Radiosender für ihre Aufklärungsarbeit in Umweltfragen – wichtige Informationen und Spots werden auf diese Weise in der Region verbreitet. Die Intag-Bewohner erfahren zum Beispiel von Maßnahmen zum Schutz gefährdeter Bäume wie der Wachspalme; sowie vom Schaden, den das Abbrennen der Felder verursacht. Doch die Regierung will dem kleinen, unabhängigen Sender kommenden September die Sendefrequenz entziehen. Eine Antenne – 20-mal so stark wie die von Radio Intag – ist bereits installiert. Die Frage ist nun, ob dies das endgültige Aus für Radio Intag bedeutet?

Stärkerer Einsatz für den Gemeindewald

Mit dem Bezirkspräsidenten von Cuellaje, José Garzón, – auch er ein entschiedener Bergbaugegner, – planen wir die Projektaktivitäten der kommenden Monate. José möchte, dass sich die Bezirksbewohner wieder stärker für den Waldschutz engagieren. Auch der Gemeindewald soll nach Möglichkeit weiter wachsen. „Wir müssen klare Zeichen setzen und uns aktiv für die Wälder einsetzen!“. Sein Vorgänger habe zum Beispiel versäumt, juristisch gegen eine Familie vorzugehen, die in einem Teilstück des Gemeindewaldes gesetzeswidrig siedelt – das soll sich nun ändern. José möchte auch dafür sorgen, dass einige ehemalige Viehweiden, die wie Wunden in den Primärwäldern weithin sichtbar sind, wiederaufgeforstet werden.

Der Aufwand ist erheblich, doch eine andere, mit LichtBlick-Spenden finanzierten Waldschutzfläche oberhalb der Ortschaft Irubí im Bezirk Apuela, haben Mitglieder dieser Gemeinde bereits bepflanzt: Auf rund 2.500 Meter ü.d.M. wachsen auf einer vier Hektar großen Grasfläche am Rand des Schutzgebiets seit dem vergangenen Jahr 3.300 Setzlinge verschiedener einheimischer Waldbaumarten heran. In höheren Berglagen schreitet die Baumentwicklung langsamer voran als in tiefer gelegenen, wärmeren Zonen. Das schnell wachsende Gras lässt anderen Pflanzen kaum eine Chance zu sprießen. Die natürliche Regeneration ist also zu langsam – nur starke Baumsetzlinge, deren unmittelbare Umgebung zumindest im ersten Jahr von dem konkurrierenden Gras freigehalten wird, können sich durchsetzen. Es wird einige Zeit und Geduld erfordern bis die Bäume die kahle Stelle im Bergwald schließen werden, doch es wird spannend sein, den Prozess von Jahr zu Jahr mitzuerleben.

Auch die Umweltbildung macht Fortschritte

Gegen Ende meines Intag-Aufenthaltes habe ich endlich auch Gelegenheit, Freddy Villalba kennenzulernen. Freddy ist einer der Umweltlehrer von DECOIN und erzählt mir begeistert von seiner Tätigkeit. Er lädt mich ein, einer Schnupperstunde an einer neuen, weiterführenden Schule beizuwohnen. Denn seit diesem Jahr unterrichten engagierte Umweltlehrer wie er nicht nur Kinder an neun Grundschulen im Intag, sondern – wenn immer möglich – auch ältere Schüler.

Bevor Freddy mit dem Unterricht beginnen kann, erinnert ihn Wilmer Calderón, der Direktor des Colegio Peralta in Peñaherrera daran, dass der Bergbau keinesfalls thematisiert werden darf, denn „wir dürfen hier keinerlei Stellung beziehen, ob für oder gegen Bergbau“. Freddy hört diese Bedingung häufiger und nickt zustimmend. In einer 9. Klasse des Colegio behandelt Freddy das Thema „Natürliche Ressourcen“. Für die Teenager ist es womöglich das erste Mal, dass sie damit konfrontiert werden. Auf Freddys Frage „Welche natürliche Ressourcen kennt ihr denn?“ kommen nach einer längeren Pause immerhin einige Antworten mit Fragezeichen: „Wasser?“ „Licht?“ „Bodenschätze?“ Auch wenn das Licht von zu weit her kommt: Das Eis ist gebrochen. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät, das Umweltbewusstsein dieser Jugendlichen zu stärken?

Nach acht Tagen muss ich die Region verlassen. Ich verlasse sie in dem Bewusstsein, dass in Sachen Bergbau noch ein gutes Stück Arbeit vor den Intag-Bewohnern liegt. Jedoch freue ich mich auch über die Erfolge, die im Rahmen des Projekts verbucht werden können, ebenso wie auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren Partnern.

August 2014 - DECOIN-Direktor Carlos Zorrilla schwärmt vom Sangre de Drago, einem wenig bekannten Wunderbaum aus den Anden

Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass rund 80 Prozent der Menschen in nicht-industrialisierten Ländern zur Erhaltung ihrer Gesundheit auf traditionelle Medizin angewiesen sind. Einen großen Teil der medizinischen Versorgung übernehmen die aktiven Inhaltsstoffe von Pflanzenextrakten. In Ecuador wird einer dieser Extrakte als “Sangre de Drago” (übersetzt: “Drachenblut”) bezeichnet. Dies ist der volkstümliche Name für die Medizin und auch für den Baum, von dem der blutrote Saft gewonnen wird. Unzählige Menschen quer durch alle Bevölkerungsschichten nutzen diesen Extrakt in Ecuador, doch am meisten ist er in der ländlichen Bevölkerung verbreitet, die ihn als „Apotheke der Armen“ betrachtet.

Der Sangre de Drago existiert auch in der LichtBlick-Projektregion Laut der mir vorliegenden Information soll jener Sangre de Drago-Baum, den die Welt unter der wissenschaftlichen Bezeichnung Croton lechleri kennt, auf die Amazonasregion von Kolumbien, Ecuador, Peru und Brasilien beschränkt sein. Doch auch in der Intag-Region von Ecuador, wo meine Organisation DECOIN, „GEO schützt den Regenwald“ und LichtBlick ihr gemeinsames Naturschutzprojekt realisieren, gibt es einen weit verbreiteten Baum mit diesem Namen, den wir für die Aufforstung nutzen und, der die gleichen Eigenschaften besitzt.

Die Apotheke der Armen

„Der Milchsaft wird in der traditionellen Medizin in Südamerika angewendet, sowohl innerlich als auch äußerlich, um die verschiedensten Beschwerden zu kurieren: Krebs, Fleischwunden, Knochenbrüche, Hämorrhoiden, Fieber, Gaumenentzündungen, Virenkrankheiten der Atemwege und des Magens, HIV, Vaginalbäder vor und nach der Geburt, Hautkrankheiten, sowie Mund-, Rachen- und Magengeschwüre.“ Dieses Zitat stammt nicht etwa von irgendeiner Hippie-Naturmedizin-Seite, sondern aus der bekannten Encyclopedia of Life. Bei zahlreichen indigenen Völkern Amazoniens ist die Anwendung schon sehr lange weit verbreitet; Ethnobotaniker entdeckten den Saft des Baumes vor einigen Jahrzehnten für sich. Dessen Popularität in Naturmediziner-Kreisen wächst ständig, immer häufiger wird Sangre de Drago auch in anderen Produkten, etwa in Kosmetik, verwendet. Eine chemische Substanz, die aus dem Milchsaft gewonnen wird, ist die einzige Naturverbindung, die die amerikanische FDA (Food and Drug Administration) für bestimmte, nicht-ansteckende Durchfallerkrankungen von AIDS-Patienten zugelassen hat. Am besten ist Sangre de Drago allerdings in der Wundheilung bekannt, da es Wunden extrem schnell schließen und abheilen lässt. Die blutrote Gummimilch hat in der letzten Zeit erhebliches Interesse geweckt und wird in einigen Ländern intensiv untersucht.

Sangre de Drago steht bereits seit langem auf der Liste der bedrohten Arten

Niemand weiß, wie viel Geld insgesamt mit Sangre de Drago verdient wird; in Ecuador und Peru ist das Produkt in Naturläden leicht zu finden, und ist selbst über das Internet erhältlich (bis 20 US-Dollar für 30 ml in nicht-geprüfter Qualität). Die große Popularität des Produkts führte dazu, dass der Baum bereits vor 20 Jahren in die Liste der bedrohten Arten aufgenommen wurde.

Aus Sicht der ländlichen Bevölkerung ist ein wichtiger Vorteil, dass man die Rinde eines Sangre de Drago nur genug einritzen muss bis der Baum “zu bluten” beginnt. Diese Flüssigkeit fängt man in einem Gefäß auf und kann sie gleich verwenden – unverdünnt auf der Haut, mit Wasser verdünnt auch innerlich. Dort wo ich lebe wird sie zur Wundheilung eingesetzt, gegen Zahnschmerzen, bei Magenproblemen, bei Insektenstichen und gegen Durchfall. Daneben wird der Saft dieser wundervollen Pflanze auch genutzt, um Sisalfasern zu färben, aus denen Kunsthandwerkprodukte hergestellt werden. Ich selbst verwende Sangre de Drago ständig und kann bezeugen, dass es wirklich funktioniert!

Die vielen Anwendungen von Sangre de Drago

Ob es sich nun um den offiziellen Croton lechleri handelt oder nicht, unser Sangre de Drago ist ein wahrer Wunderbaum. Er liefert nicht nur billige und effektive Arznei gegen viele Krankheiten, sondern er ist auch eine unserer besten Baumarten für die Wiederaufforstung. Denn Sangre de Drago passt sich gut an schattige oder sogar voll besonnte Standorte an und benötigt nicht allzu fruchtbaren Boden. Es ist sogar eine der am schnellsten wachsenden unter den Dutzenden von heimischen Baumarten, die wir für Aufforstungsmaßnahmen nutzen. Am besten bekannt ist Sangre de Drago jedoch wegen seiner medizinischen Qualitäten.

September 2014 – Carlos Zorrilla berichtet über das große Potenzial für erneuerbare Energien in Ecuador

Reich an regenerativen Energiequellen

Ecuador ist eines jener Länder, die zum „pazifischen Feuerring“ – einem Vulkangürtel – gehören und damit ein außerordentlich hohes Potenzial an Erdwärmeenergie haben. Das Andengebirge zeichnet das Land ebenso aus wie hohe Niederschläge und die Tatsache, dass es über einen der höchsten Pro-Kopf-Wasseranteile der Welt verfügt. Das Grundwasser-Potenzial ist gewaltig - geschätzte 22.000 Megawatt. Es ist nicht annähernd so sonnig wie in Peru oder im Großteil Chiles, dafür jedoch relativ windig: Ecuador könnte sein Windkraft-Potenzial von geschätzten 900 Megawatt nutzen, um bei der Gewinnung von Elektrizität unabhängig von Erdöl zu werden. Das ganze Jahr über wird in diesem Land geerntet; Biomasse ist daher eine weitere ungenutzte erneuerbare Energiequelle. Aber auch die rund 2300 Kilometer lange Küstenlinie des Landes birgt unermessliche Megawatt an Wellen- und Gezeitenenergie, die man sich zunutze machen könnte. Zudem gibt es an der Küste sehr windreiche Standorte, die sich für die Nutzung von Windenergie eignen. Es müsste nur Elektrizitätswerke für erneuerbare Energien geben.

Zeit für den Wandel

Kaum zu glauben, dass Ecuador bislang dennoch 95 Prozent seines gesamten Energiebedarfs mit fossilen Energieträgern deckt, dass es Erdöl exportiert und Erdgas importiert. Denkt man an die vielen erneuerbaren Alternativen, so ist noch weniger verständlich, dass die Regierung jährlich alleine 3,8 Milliarden Dollar ausgibt, um fossile Brennstoffe zu subventionieren, die die heimische Wirtschaft ankurbeln sollen. Die Erzeugung von Elektrizität ist im Wandel begriffen. Derzeit werden 58 Prozent der Stromenergie im Land mit Hilfe von Wasserkraft erzeugt – ein beachtliches Ergebnis. Ein weiteres Prozent des Stroms wird aus Biomasse gewonnen. Somit verbleiben 41 Prozent, die noch auf nicht erneuerbaren Energiequellen beruhen. Das Land hat große Pläne dies zu ändern: Bis 2016 sollen 93,53 Prozent der Elektrizität auf Wasserkraft, 0,32 Prozent auf Biomasse, 0,57 Prozent auf Wind, 0,72 Prozent auf geothermaler Energie und lediglich 4,86 Prozent auf fossilen Brennstoffen beruhen. Um dies zu erreichen, baut die Landesregierung derzeit Staudämme sowie acht große und mittelgroße Wasserkraftwerke. Im eigenen Land soll so die Verbrennung fossiler Brennstoffe durch „saubere“ Energie abgelöst werden, aber überschüssige Elektrizität soll auch an Nachbarstaaten verkauft werden.

Staudämme beeinträchtigen Mensch und Natur

Es ist lange her, dass Staudämme als beste Lösung angesehen wurden, um den weltweiten Mangel an Energie zu beheben, insbesondere in Ländern, die eine ähnlich bedeutende biologische Vielfalt aufweisen wie Ecuador. Überflutet man Wälder, so werden riesige Mengen an Methan freigesetzt – ein Gas, das 25-mal stärker zum Treibhauseffekt beiträgt als Kohlendioxid. Staudämme nehmen den Menschen aber auch ihre Anbauflächen und damit den natürlichen Zugang zu Nahrung, sie schädigen deren Kulturen, löschen Pflanzen- und Tierarten aus, führen gar zur Entwurzelung ganzer Gemeinden. In einem Land wie Ecuador, das nur rund acht Prozent seines Abwassers aufbereitet, können große Staudämme zudem Gesundheitsprobleme zur Folge haben. In ihrem Bestreben die Energieversorgung möglichst schnell umzustellen, lässt die Landesregierung den Guayllabamba Fluss gleich an mehreren Stellen stauen. Zeitgleich baut die Regierung große Staudämme in der Intag-Region, der Region des LichtBlick-Regenwaldprojekts. Dagegen wurden hier mehrere gemeindebasierte Mikro- und Kleinwasserkraftprojekte abgelehnt, obwohl bei den kleineren Kraftwerken kein Fluss gestaut werden müsste, was den „ökologischen Fußabdruck“ pro Kilowatt erheblich kleiner machen würde.

Neue Geisteshaltung gesucht

Wie erklärt man die noch riesige Verschwendung von nicht-erneuerbaren Energien in einem Land, dem zahlreiche Alternativen für die Energieversorgung zur Verfügung stehen? In Ländern, die reich sind an natürlichen Ressourcen kann man oft ein Phänomen beobachten: Die jeweilige Überfülle an einer bestimmten Ressource – in diesem Fall Erdöl – führt dazu, dass Politiker und andere Entscheidungsträger blind werden für die Entwicklung anderer Alternativen, die die Wirtschaft ankurbeln könnten. Die Logik: Wenn es viel Erdöl gibt, warum sollen wir nicht die Wirtschaft darauf ausrichten und es verbrennen, um die „Entwicklung“ voranzubringen? Diese kurzfristige Denkweise verhindert nicht nur Nachhaltigkeit, sondern sie hat den Menschen an den Rand des globalen ökologischen Zusammenbruchs gebracht. Solange sich diese Geisteshaltung nicht ändert, reicht ein Energiewechsel nicht aus, um jenen fundamentalen Wechsel herbeizuführen, den die Menschheit braucht um die Umweltkatastrophe abzuwenden, die sich immer bedrohlicher am Horizont abzeichnet.

Dezember 2014 – DECOIN-Direktor Carlos Zorrilla zieht Bilanz: Ein Jahrzehnt wegweisende Umweltschutzarbeit in Ecuador

Die vergangenen zehn Jahre der Zusammenarbeit zwischen DECOIN, „GEO schützt den Regenwald" und LichtBlick waren außerordentlich erfolgreich. Über 10.000 Fußballfelder Waldfläche konnten bereits im Intag-Gebiet in Ecuador geschützt werden.

Worauf beruht der Erfolg des Projekts?

Die Größe der Waldfläche, die bereits unter Schutz steht, ist beeindruckend. Doch es sind andere Aspekte, die die wahre Bedeutung dieser Initiative ausmachen. Sie gibt Ihnen, den LichtBlickern, die Möglichkeit, sich am Schutz eines biologischen Juwels wie dem Bergnebelwald des Intag zu beteiligen. Pro Hektar beheimatet dieser Wald weitaus mehr bedrohte Tierarten als die meisten bekannteren Tropenwälder. Außerdem begründet das Projekt ein Naturschutzmodell, das einzigartig auf der Welt ist. Denn mit Geldern von LichtBlick werden Waldflächen aus privater Hand erworben und dann an die jeweiligen Gemeinden überschrieben. Die Gemeindemitglieder verwalten die Schutzgebiete selbstständig und sind für den Schutz verantwortlich.

Die Gemeinden drängen zum Kauf neuer Schutzgebiete

Kurz gesagt, die Bewohner des Intag sind davon begeistert, ihren Wald selbst zu schützen. Der Zuspruch zu diesem Modell ist auch nach zehn Jahren so groß, dass DECOIN nach wie vor von Gemeinden und lokalen Komitees gedrängt wird, neue Schutzgebiete zu identifizieren oder bereits existierende zu erweitern. Derzeit verhandeln wir mit Landbesitzern, die einige hundert Hektar atemberaubenden Nebelwald zum Verkauf anbieten, ganz überwiegend Primärwaldflächen.

Trinkwasser wird geschützt

Die Gemeinden der Intag-Region sind nun im Besitz von 42 Wasser- und Waldschutzgebieten mit einer Fläche von mehr als 11.000 Hektar. Mehr als die Hälfte davon sind dank der LichtBlick-Initiative geschützt. Ich kenne keine andere Region, in der so viele Gemeinden so viel geschütztes Land besitzen! Bei der gemeinschaftlichen Arbeit geht es nicht nur um den Schutz von Regenwald, von dutzenden bedrohten Säugetieren, Vögeln, Orchideen und anderen Organismen, sondern auch um den Zugang zu Trinkwasser. Saubereres Wasser bedeutet geringeren Aufwand bei der Reinigung des Wassers, gesündere Menschen und Kosteneinsparungen für die lokale Regierung. Trinkwasser ist ein eindeutiger Vorteil von Waldschutzmaßnahmen, der den Menschen einleuchtet, und mit dem sie sich deshalb identifizieren können.

Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der diese Initiative glänzen lässt: Sie bietet den Gemeinden auch die Möglichkeit, den Wald für Ökotourismus zu nutzen.

Umweltbildung erhöht den Erfolg der Initiative

Ein wesentlicher Grund für den Erfolg und großen Zuspruch des Projekts liegt in den begleitenden Maßnahmen im Bereich Umweltbildung, die an den Schulen im Intag eingeführt wurden. Im Verlauf des Jahres 2014 hielten Mitarbeiter von DECOIN an 13 Grundschulen der Region Vorträge und leiteten Diskussionsrunden, in denen es um die Bedeutung von Umweltschutz ging. Gemeinsam besuchten Schüler und Lehrer ihre Gemeindeschutzgebiete. Angesichts der ansonsten schlechten Qualität der Umweltbildung, ist dieser Aspekt der Kooperation ausschlaggebend für den nachhaltigen Projekterfolg. Auch die Weihnachtsspende von LichtBlick trägt dazu bei, das Bewusstsein der jungen Intag-Bewohner für ihren Wald zu schärfen. Dieses Jahr wurde für das Intag-Radio gespendet, welches mit den Geldern Beiträge zum Thema Naturschutz produziert und sendet.

Die Bewohner kämpfen gegen den Kupferabbau

Einige der Bedrohungen für den Bergnebelwald im Intag und dessen Tier- und Pflanzenwelt sind identisch mit denen anderer tropischer Waldgebiete. Hierzu zählen vor allem der illegale Holzeinschlag und die Ausweitung der landwirtschaftlichen Flächen. Eine zusätzliche Bedrohung im Intag ist der großräumige Kupfertagebau. Die Tatsache, dass die Intag-Bewohner ihren Wald sehr schätzen - vielleicht mehr als in anderen Regionen der Welt -, hat es Bergbauunternehmen extrem schwer gemacht, Raubbau an den Kupfervorkommen zu betreiben. Von diesen weiß man, dass sie im Boden unter den Primärwäldern und unberührten Flussläufen liegen. Allen Widrigkeiten zum Trotz sorgen sich die Bewohner so sehr um ihre natürliche Umgebung, dass sie bereit sind, für deren Schutz zu kämpfen.

Zwanzig Jahre nach der Entdeckung des Kupfers kämpfen wir noch immer. Die LichtBlick Naturschutz-Initiative hat den Menschen im Intag noch mehr Gründe geliefert, sich für ihre eigenen Rechte, die des Waldes und die seiner vielen Tausend Bewohner, die keine Stimme haben, einzusetzen.